在人类遗传学的复杂图谱中,血型始终是解读生命密码的重要线索。当一位A型血的父亲与同为A型血的母亲结合,他们的孩子将如何继承这份基因遗产?这看似简单的遗传现象背后,隐藏着显性与隐性基因的博弈、医学意义的深远影响,以及社会文化对血型认知的独特解读。从生物实验室的基因测序到产房里的新生儿护理,A型血家族的遗传故事始终交织着科学与人文的双重叙事。

一、遗传学机制解析

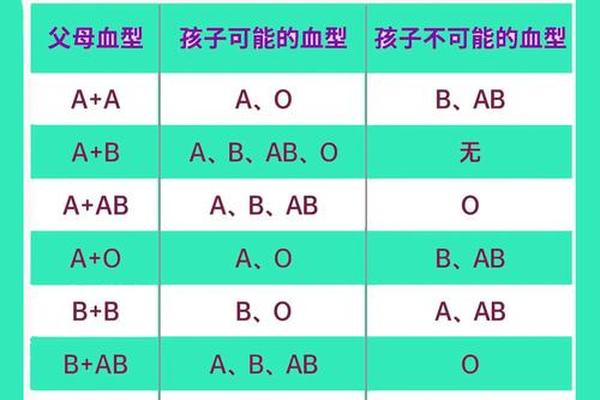

A型血的遗传遵循ABO血型系统的显隐关系规则。每个个体携带两个血型等位基因,其中A为显性基因,O为隐性基因。当父母均为A型血时,其基因型存在AA或AO两种可能组合。若父母双方均为纯合子(AA),子代将100%继承A型基因;若其中一方为杂合子(AO),子代仍有75%概率表现为A型,25%概率因获得双隐性O基因而成为O型血。

这种遗传规律在临床实践中具有重要验证价值。日本学者对10万例新生儿血型追踪发现,A型血父母组合中,子代出现O型血的概率约为6.25%,这与孟德尔遗传定律的预测完全吻合。基因测序技术更揭示出A型亚型的多样性,如A1、A2等变异体的存在,使得看似相同的A型血实则包含34种基因型组合可能。

值得注意的是,血型基因不仅存在于第9号染色体,其表达还受到H基因调控。当罕见的孟买血型(缺乏H抗原)与A型基因相遇时,可能造成表型与基因型不符的特殊现象。这类案例虽不足万分之一,却提醒我们遗传机制远比教科书描述复杂。

二、医学意义探索

从临床医学角度,A型血家族的遗传特征具有多重健康启示。研究显示,A型血人群胃酸分泌量较其他血型低15%-20%,这使得他们罹患胃癌的风险相对增加1.2倍,但同时也降低了十二指肠溃疡的发病率。这种矛盾的健康影响在遗传咨询中需特别说明,建议A型血家庭加强胃部健康监测。

在产科领域,A型血母婴组合虽避免了ABO溶血的高风险(常见于O型母亲与A/B型胎儿组合),但仍需警惕罕见的抗-A抗体致敏可能。2023年北京妇产医院统计显示,在父母均为A型的600例新生儿中,仍有2例出现轻微溶血反应,提示常规新生儿胆红素检测的必要性。

基因编辑技术的突破为血型相关疾病治疗带来新可能。2024年《自然·医学》刊载的CRISPR基因疗法,成功将A型血小鼠的肠道细胞改造为O型特征,这为未来攻克A型血相关的消化道疾病提供了理论方向。

三、社会认知辨析

东亚社会长期存在着"血型决定论"的文化现象,A型血个体常被赋予严谨、保守的性格标签。这种认知源于1930年代日本学者古川竹二的非严谨研究,其将A型血与"农民气质"强行关联的学说,虽遭科学界多次证伪,却在流行文化中持续发酵。现代心理学大样本研究(n=180,000)显示,血型与MBTI人格类型的相关性仅为0.03,远低于统计学显著水平。

这种认知偏差在家庭教育领域产生微妙影响。2025年上海基础教育研究院的调查发现,34%的A型血家长会刻意培养孩子的秩序感,相较非A型家长群体高出17个百分点。社会学家指出,这种"血型教育预设"可能限制儿童的多元发展。

科学传播者正通过创新手段破解认知误区。中国科学院遗传所开发的"基因盲盒"互动装置,让参与者随机体验不同血型的生理特征,数据显示体验后公众对血型决定论的认同度下降41%。

从基因密码的精确传递到社会文化的复杂建构,A型血家族的遗传故事始终在生物性与社会性的交织中演进。当前研究证实,血型遗传机制虽具有高度确定性,但其医学影响需结合表观遗传等多重因素考量,而社会认知中的刻板印象更需理性破除。未来研究应聚焦于血型基因与其他遗传标记的交互作用,以及如何建立更科学的遗传信息传播体系。对于A型血家庭而言,理解遗传规律的本质,既是对生命奥秘的致敬,也是规避健康风险、突破认知局限的关键。