在新冠疫情初期,一项发表于《新英格兰医学杂志》的研究将A型血推上风口浪尖:数据显示A型血人群感染后出现呼吸衰竭的风险显著高于其他血型,而O型血则表现出更强的抗性。这一结论与2003年SARS期间观察到的现象类似——当时的研究也提示O型血患者重症率较低。美国马萨诸塞州综合医院的后续研究却提出质疑,认为血型与新冠严重程度的关联性“微乎其微”。这种矛盾性恰是“危险血型”争议的缩影:A型血与特定疾病的相关性在统计学上反复浮现,但因果链条始终未能完全闭合。

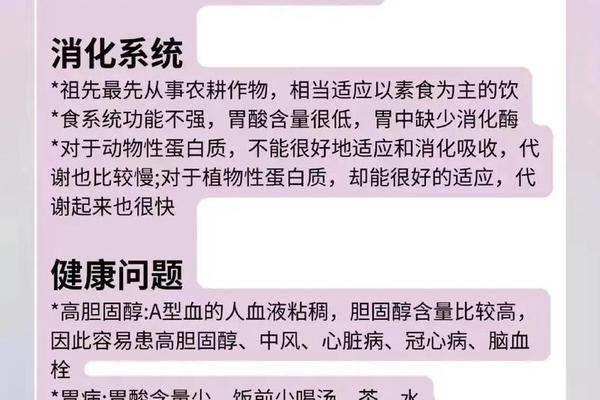

从流行病学视角看,A型血确实在多类疾病风险图谱中占据特殊位置。2022年《神经学》杂志针对60万人群的队列研究发现,A型血人群在60岁前发生中风的风险比其他血型高16%。胃癌领域的研究更早追溯到1953年,中国北方数据显示A型血人群的胃癌前病变风险高出30%-40%,可能与消化道细胞表面A抗原参与肿瘤增殖转移有关。这些数据虽未直接证明血型致病,却暗示ABO血型系统与人体免疫、代谢机制存在深层交互。

二、免疫系统的双刃剑效应

A型血的生物学特性使其免疫反应呈现矛盾特征。ABO血型抗原不仅存在于红细胞,还广泛分布于消化道、呼吸道等组织。实验表明,A抗原可能通过促进病原体黏附或干扰免疫识别增加感染风险。例如新冠病毒的刺突蛋白与A型红细胞的凝集素存在结构相似性,这或许解释了早期研究中A型血易感现象。但哥伦比亚大学团队对7770名患者的分析发现,血型对感染率的影响仅为统计学微弱信号,临床价值存疑。

这种矛盾性在输血医学中尤为显著。A型血浆中天然存在的抗B抗体,使其成为器官移植排异反应的高风险群体。数据显示,B型血受者在接受A型器官时排异概率是其他组合的2倍,相关死亡率高达28%。但A型血并非全然劣势——其血浆中较高水平的von Willebrand因子(凝血相关蛋白)虽增加血栓风险,却可能在创伤救治中提供止血优势。

三、遗传密码的连锁效应

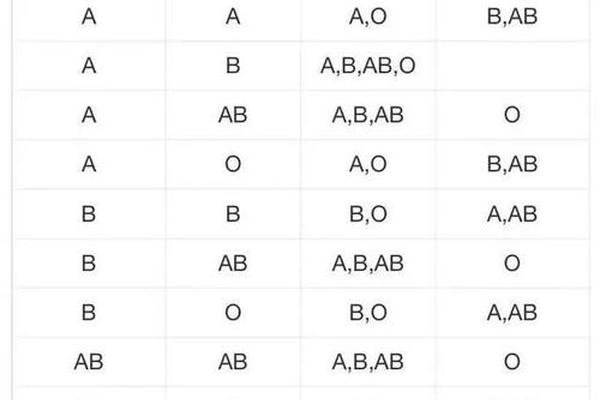

当夫妻均为A型血时,遗传规律将子女血型限定在A型或O型。从孟德尔遗传角度看,父母若携带AO基因型,子代有25%概率继承OO基因型成为O型血。这种遗传限制可能放大疾病风险的代际累积效应。日本学者山本文一郎指出,9q34.2基因座与ABO血型基因的高度重叠,使A型血人群可能同时携带其他疾病易感基因。

更值得关注的是表观遗传层面的相互作用。A型抗原的表达受FUT3基因调控,该基因区域同时影响炎症因子IL-6的分泌水平。2025年巴塞罗那白血病研究所的研究提示,A型血人群的慢性炎症标志物水平普遍偏高,这可能解释其心血管疾病风险。但哈佛大学公共卫生学院的追踪研究显示,生活方式调整可使A型血人群心脏病风险降低至与O型血持平,说明遗传风险具有可干预性。

四、社会认知的放大偏差

“危险血型”的标签往往被大众传媒选择性强化。在武汉新冠研究中,A型血患者占比34.4%显著高于当地人口29%的A型血比例,这种相对风险差异经过媒体传播,易被曲解为绝对风险。实际上,该研究中O型血的保护效应仅使感染率下降约5%-10%,远未达到临床决策阈值。

文化心理因素也不容忽视。A型血人群常被描述为“完美主义者”“焦虑敏感”,这种性格标签可能通过心理神经免疫机制影响健康。日本学者对3000对夫妻的追踪发现,双A型血夫妻的消化性溃疡发病率确实偏高,但进一步分析显示这与共同的高盐饮食偏好相关,而非单纯血型作用。这说明社会行为模式可能混淆血型与健康的真实关联。

现有证据表明,A型血与特定疾病的相关性更多反映统计学关联而非因果必然。其“危险”标签源于三方面因素:ABO抗原的生物学特性、基因多效性作用,以及社会认知偏差。对于双A型血家庭,建议采取针对性健康管理:定期监测胃功能(45岁以上每2年胃镜检查)、控制血压血脂(目标值低于130/85mmHg)、接种呼吸道传染病疫苗。

未来研究需在三个方向突破:一是建立百万级血型生物样本库,区分基因型与表型的独立效应;二是开发血型特异性预防策略,如针对A型血的抗凝管理方案;三是加强公众科普,用“风险提示”替代“危险定性”,避免引发不必要的健康焦虑。毕竟,决定个体健康结局的,始终是遗传、环境、行为共同作用的交响,而非单一的血型注脚。