人类对血型的探索始于20世纪初,奥地利学者卡尔·兰德施泰纳发现ABO血型系统后,关于血型与遗传、健康乃至性格的讨论从未停歇。在东亚文化中,AB型血常被赋予神秘色彩,甚至与“高颜值”产生关联。当父母分别为A型和B型血时,子女可能拥有AB型血这一独特组合,这种遗传特性与外貌的微妙联系,既蕴含着科学规律,也折射出社会文化对生物学特征的浪漫想象。

AB型血的遗传机制与概率

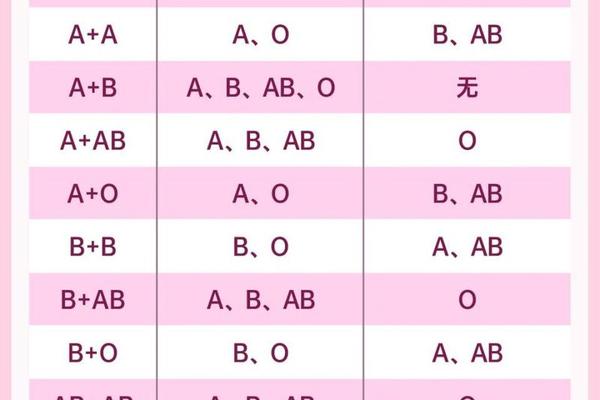

AB型血的产生遵循孟德尔遗传定律。A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血则为BB或BO,二者结合时,子女可能从父母处分别获得A、B、O三种等位基因中的任意组合。例如,当父亲携带AO基因而母亲携带BO基因时,子代可能形成AB、AO、BO或OO四种基因型,对应AB、A、B、O四种血型。统计数据显示,A型与B型父母生育AB型子女的概率约为25%。

这种遗传多样性源于显性与隐性基因的相互作用。A和B基因为显性,O为隐性,因此AB型血的表达需要父母各贡献一个显性基因。值得注意的是,极少数情况下因H抗原缺失导致的孟买血型可能打破常规遗传规律,但这属于罕见特例。

外貌特征的基因复合效应

AB型血个体常被描述为“兼具A型与B型气质”,这种生物学特性可能通过基因多效性影响外貌。研究表明,控制ABO血型的基因座位于第9号染色体,与部分调控面部骨骼发育的基因存在连锁关系。例如,IB基因附近的FGFR2基因变异可能影响颧骨和下颌形态,而IA基因区域的EDAR基因则与毛发密度相关。

从表观遗传学角度,AB型血人群的免疫系统具有更强的抗原多样性,这种生物学优势可能间接促进代谢平衡与皮肤健康。日本学者山本等人在《ABO基因多态性研究》中指出,AB型个体的表皮细胞更易维持稳定的pH值,这可能与皮脂分泌调节相关。这些研究尚未建立血型与外貌的直接因果关系,更多是统计学层面的相关性。

社会文化建构的审美符号

AB型血与“高颜值”的关联本质上是文化编码的产物。20世纪80年代日本流行文化将AB型血塑造成“知性优雅”的象征,通过影视作品和时尚杂志强化了这一认知。例如,日剧《血型决定命运》中AB型角色常由外形出众的演员饰演,潜移默化中形成公众印象。这种标签化认知甚至影响婚恋市场,部分婚介机构将AB型血列为“优质基因”指标。

心理学研究揭示了认知偏见的形成机制。当人们得知某位外貌出众者的血型后,会主动强化血型与容貌的联系,而忽视大量反例。京都大学实验显示,受试者在观看AB型血名人照片时,对其五官评分显著高于未标注血型的同组照片。这种确认偏误使得文化迷思具备自我强化的特性。

科学理性与认知边界

主流科学界对血型决定论持否定态度。2012年全球35位遗传学家联合发表《血型科学共识》,明确指出:“ABO系统仅反映红细胞抗原差异,与性格、外貌等复杂表型无直接关联”。中国科普作家方舟子更犀利指出,血型迷信实质是“披着科学外衣的新种族主义”。统计学数据显示,AB型血在东亚人群中的占比约为10%,与随机审美评价中的“高颜值”比例并无显著相关性。

当前研究更关注基因多样性对表型的影响。2024年《自然·遗传学》刊文提出“基因协同网络”概念,认为外貌特征由数百个基因位点共同作用,单一血型基因的贡献度不足0.3%。这为理解人类生物多样性提供了新视角,也彻底解构了血型决定外貌的简单化认知。

父母A型与B型血可能孕育出AB型子女的遗传规律,体现了生命科学的精妙;而将AB型血与外貌优势相关联,则暴露了人类认知中的隐喻思维惯性。在基因编辑技术突飞猛进的今天,我们既要尊重血型系统的生物学价值,也要警惕将复杂生命现象简化为符号标签的认知陷阱。未来研究应聚焦多基因互作机制,通过全基因组关联分析揭示外貌形成的真实遗传图谱,让科学理性之光驱散文化想象的迷雾。对于普通公众而言,欣赏多元之美远比执着于血型标签更能体现文明的进步。