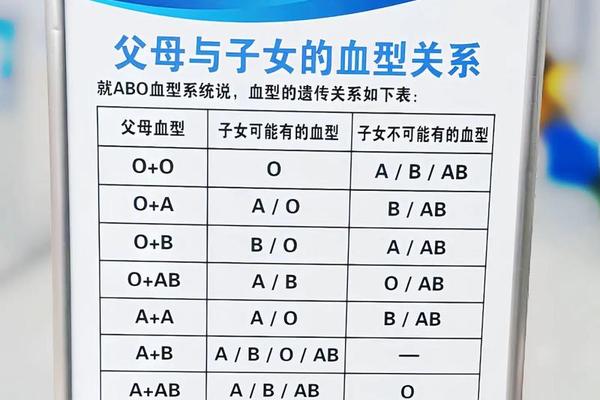

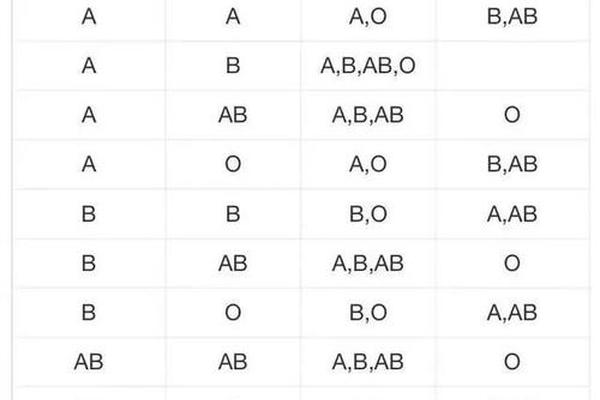

ABO血型系统作为人类最早发现的遗传标记,其核心在于红细胞表面抗原的差异。A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,而O型血则缺乏这两种抗原。这种差异源于9号染色体上的ABO基因编码的糖基转移酶活性差异:A型基因(IA)编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,B型基因(IB)编码α-1,3-半乳糖转移酶,O型基因(i)则因缺失关键碱基导致酶无活性。从遗传规律看,父母若为A型和B型,子女可能呈现A、B、AB或O型,这取决于隐性基因的携带情况。例如,A型(AO)与B型(BO)结合时,子女有25%的概率为O型。

值得注意的是,孟买血型等罕见变异会打破常规遗传模式。此类个体因缺乏H抗原前体,即使携带A或B基因,表型仍可能显示为O型。这解释了为何极少数B型与O型父母可能生育出A型后代——母亲可能携带隐性A基因但受H抗原缺失影响,导致表型为“伪O型”。此类发现颠覆了传统血型遗传的简化认知,凸显基因表达的复杂性。

二、血型与疾病风险的关联性研究

近年研究显示,A型与B型血人群在疾病易感性上呈现显著差异。美国马里兰大学针对60万人的荟萃分析发现,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高16%,可能与凝血因子水平及血管内皮功能相关。而上海交通大学长达25年的追踪研究表明,B型血人群整体患癌风险最低,但其糖尿病风险较O型高21%。

这种差异的分子机制尚未完全阐明。一种假说认为,A抗原与某些病原体(如新冠病毒)的结合能力更强,导致A型血感染风险增加20%-30%。ABO抗原通过调控炎症因子分泌和免疫细胞活性,可能间接影响癌症微环境。学者普遍强调,这些关联性不等同于因果性,环境与生活方式仍是关键调节因素。

三、社会认知中的血型文化解析

在东亚文化圈,血型性格论长期盛行。网页38详述了A型血“细致谨慎”与B型血“乐观冒险”的刻板印象,甚至衍生出职业匹配建议,如A型适合会计、B型适合记者。这类观点源于日本学者古川竹二1927年的假说,但缺乏科学实证。

学术界对此持批判态度。遗传学家指出,ABO基因仅占基因组约0.0003%,无法决定复杂性格特征。心理学研究亦显示,血型与人格特质的相关性多源于确认偏误——人们更易记住符合预期的案例。尽管如此,这种文化现象仍深刻影响婚恋市场与职场选择,反映社会对简化认知框架的需求。

四、未来研究方向与医学应用前景

当前研究前沿聚焦于血型与精准医疗的结合。例如,基于A型血高血栓风险特性,可针对性开发抗凝治疗方案;针对B型血糖尿病易感性,或需加强血糖监测。在输血医学领域,合成生物学正尝试人工合成通用型O型血,通过酶解法去除A/B抗原,突破血源短缺瓶颈。

跨学科研究也揭示新方向:ABO血型与肠道菌群构成的关联性研究显示,B型血人群拟杆菌门丰度较高,可能影响代谢疾病进程。孟买血型等罕见类型的分子机制解析,将推动罕见病诊疗技术革新。

ABO血型系统作为人类遗传的经典模型,其生物学机制与社会文化影响构成多维研究图景。从基因表达调控到疾病易感性,从文化建构到医学转化,A型与B型血的比较研究不仅深化了人类对自身生物本质的理解,更启示我们:在尊重遗传多样性的需警惕生物决定论的简化倾向。未来研究应加强分子机制解析,推动血型特异性诊疗方案开发,同时通过科学传播消解文化认知误区,使血型研究真正服务于人类健康福祉。