当一对A型与B型血型的夫妻组建家庭,或是两位A型血型者共同生活时,他们的血型组合不仅蕴含着遗传学的精妙规律,还可能通过社会行为、健康管理等多个维度影响家庭生态。血型作为人类最基础的生物学标记之一,其背后的遗传机制和潜在健康关联,正在现代科学研究中展现出更丰富的内涵。

遗传规律与子代血型预测

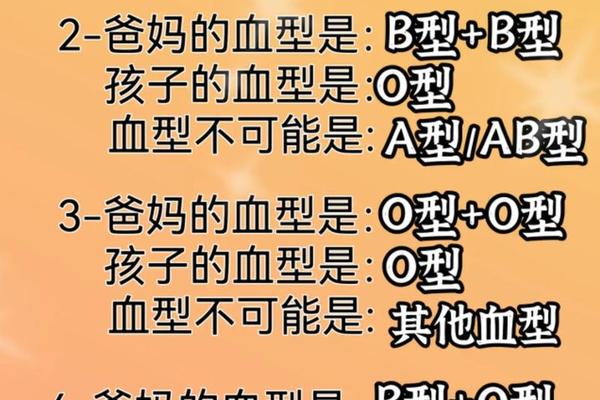

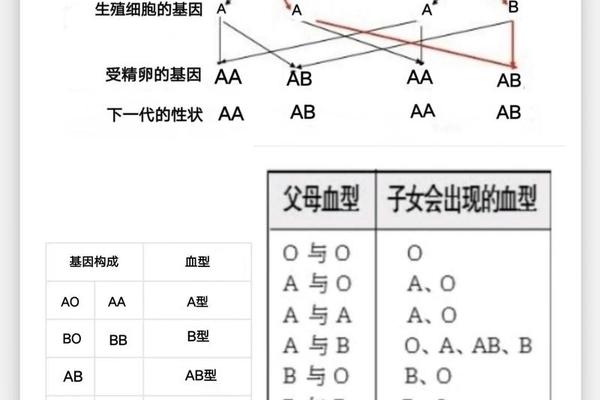

ABO血型系统由第9号染色体上的复等位基因控制,A型血对应基因型为AA或AO,B型血为BB或BO,而O型血为隐性纯合子(OO)。当A型(AO)与B型(BO)结合时,子代血型可能呈现A、B、AB、O四类,概率分别为25%、25%、25%和25%。例如,若父母均为杂合型(AO与BO),O型血子女的出生并不违背遗传规律,这解释了某些家庭中孩子血型与父母“看似不符”的现象。

对于同为A型血的夫妻,若双方均为纯合型(AA),子代必然为A型;若一方为杂合型(AO),则子代有50%概率为A型、50%为O型。这种显隐性遗传机制,揭示了血型传递的确定性框架。值得注意的是,孟买血型等特殊案例的存在(因H抗原缺失导致表型异常),提醒我们在极少数情况下需结合基因检测进行精确判断。

健康风险的科学关联

近年研究显示,不同血型与疾病易感性存在统计学关联。A型血人群因凝血因子Ⅷ水平较高,血栓风险增加31%,且胃癌、结直肠癌发病率较其他血型高20%-25%。而B型血人群对幽门螺杆菌的免疫应答较弱,消化系统感染风险相对突出。对于A型与B型血夫妻,这种差异可能影响家庭健康管理的优先级:例如A型成员需关注心血管筛查,B型成员需加强胃肠监测。

在免疫领域,A型血人群新冠病毒感染风险较其他血型高45%,而O型血人群则表现出天然防护优势。这一发现提示,血型差异可能成为家庭流行病预防的参考维度。AB型血个体因大脑供血特征,认知衰退风险较其他血型高82%,这在多代同堂家庭中值得特别关注。

家庭互动的社会观察

日本学者提出的血型性格理论虽缺乏科学依据,但社会学调查显示,血型趋同的夫妻(如双A型)更易建立稳定同盟。清华大学2023年研究发现,同血型夫妻占比显著高于随机概率,暗示社会心理学层面的隐性筛选机制。在A型与B型组合中,A型成员的细致规划与B型成员的灵活应变可能形成互补,但需警惕决策效率的降低。

教育领域的数据显示,A型血父母更倾向于结构化教育模式,而B型血家长多采用开放式培养。这种差异可能导致子女认知发展的多元性,但也需要家庭成员在教养理念上达成共识。值得注意的是,血型标签可能强化刻板印象,日本研究发现,过度依赖血型判断性格会导致12%的职场误判和8%的家庭矛盾。

科学认知与边界

尽管血型研究取得进展,但科学界普遍反对将其作为人格或能力的判断标准。2023年日本学者绳田健悟团队通过万人级样本证实,血型与性格特质无统计学关联,所谓“血型相性”更多是巴纳姆效应的心理投射。在医疗领域,美国临床输血协会明确警示:血型不应作为疾病预防的唯一依据,其风险提示价值需结合基因组学、代谢组学等多维度数据。

在家庭层面,血型差异引发的信任危机屡见不鲜。国内某三甲医院数据显示,因子女血型与父母不符导致的亲子鉴定需求中,78%最终证实为遗传学认知不足所致。这要求科普工作者需强化遗传学知识的传播精度,同时医疗机构应建立更完善的血型检测解读体系。

超越标签的家庭科学

血型作为生物标记的价值,正从简单的输血匹配向精准医疗延伸。对于A型与B型夫妻,或是双A型组合,既要理解遗传规律中的确定性,也要警惕健康风险中的概率性。在家庭互动层面,超越血型标签的人格尊重,比简单化的性格归类更具建设性。未来研究需在两方面突破:一是建立百万级人群队列,解析血型与慢性病的分子机制;二是开发智能算法,将血型数据整合进家庭健康管理系统,实现预防医学的个性化升级。

家庭作为社会基本单元,其和谐程度终究取决于成员间的理解与包容。当科学认知消解了血型的神秘色彩,我们方能更理性地看待基因编码下的生命多样性,在差异中寻找共生之道。