在人类ABO血型系统中,A型与B型血型的结合常引发关于亲子关系的讨论。血型遗传遵循孟德尔定律,父母血型组合决定子女可能的血型范围。例如,A型(基因型可能为AA或AO)与B型(基因型可能为BB或BO)结合时,子女可能呈现A、B、AB或O型血型,具体概率取决于父母基因型的显隐性组合。例如,若父母分别为AO和BO基因型,则子女基因组合可能为AO(A型)、AB(AB型)、BO(B型)或OO(O型),四种血型均可能出现。

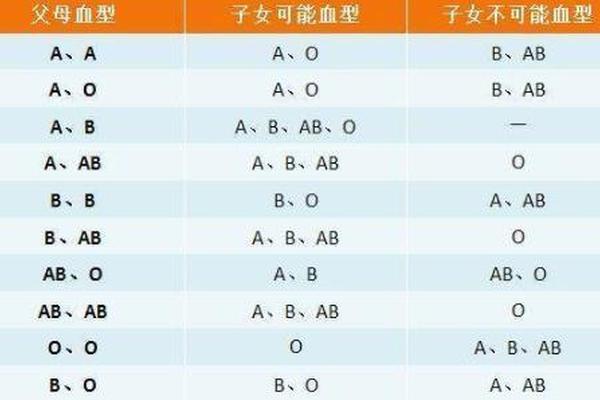

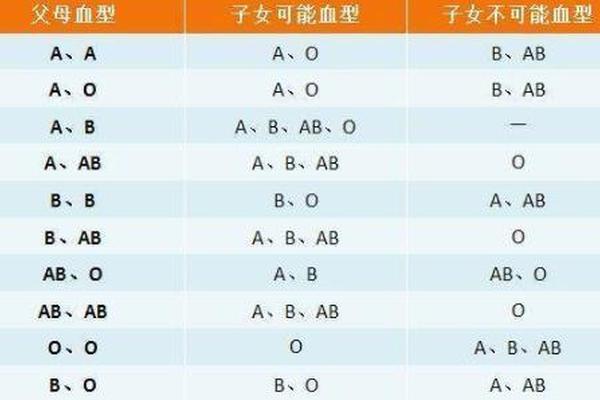

血型亲子鉴定对照表正是基于这一遗传规律设计。根据表格,A型与B型父母的后代血型可能性涵盖所有ABO类型,因此无法通过单一血型结果直接否定亲子关系。例如,若父母为A型与B型,孩子为O型血,表面看似矛盾,但若父母携带隐性O基因(AO和BO组合),则O型血的出现仍符合遗传规律。这种情况下,血型对照表仅能用于初步筛查,而无法作为最终判定依据。

二、输血相容性中的A型与B型交互关系

在输血医学中,A型与B型血型的相容性需遵循抗原抗体反应原则。A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中含抗B抗体;B型血则携带B抗原和抗A抗体。A型血可接受A型或O型供血,B型血可接受B型或O型供血,两者直接交叉输血会导致严重的溶血反应。例如,若A型患者误输B型血,其体内的抗B抗体会攻击供血红细胞,引发致命风险。

ABO血型系统并非唯一影响因素。例如,罕见的CisAB血型(顺式AB型)会导致红细胞同时表达A和B抗原,但基因型与常规AB型不同,其遗传规律可能打破常规对照表的预测。CisAB型个体若与O型血结合,可能生育出AB型或O型后代,这一现象在传统血型鉴定中易引发误判。此类案例表明,输血和亲子鉴定需结合更精细的基因检测,而非单纯依赖常规血型系统。

三、血型亲子鉴定的应用与局限性

血型亲子鉴定对照表在历史上曾被广泛用于排除非亲生关系。例如,若父母均为O型血,子女出现A、B或AB型血,则可直接否定生物学亲缘关系;而A型与AB型父母若生育O型子女,同样构成矛盾。这种排除法在早期亲子鉴定中具有实用价值,但其局限性亦十分明显:血型系统仅能提供概率性结论,无法达到DNA检测的精确度。据统计,血型鉴定的非父排除率最高仅80%,而DNA检测的准确率超过99.99%。

基因突变和稀有血型的存在进一步削弱了血型对照表的可靠性。例如,孟买血型(hh型)个体因缺乏H抗原,其红细胞无法正常表达ABO抗原,常规血型检测结果可能显示为O型,但实际遗传规律与普通O型截然不同。此类特殊情况下,依赖血型对照表可能导致错误结论,凸显出结合现代分子生物学技术的必要性。

四、社会认知误区与科学争议

公众对血型遗传的认知误区常引发家庭矛盾。例如,部分人误认为“父母血型不匹配子女”即等同于非亲生,甚至因此质疑配偶忠诚度。这种误解源于对显隐性基因作用机制的不熟悉。例如,前文提到的A型与B型父母生育O型子女的案例中,若未考虑隐性O基因的存在,可能错误推断亲子关系,导致家庭信任危机。

科学界普遍强调,血型鉴定仅能作为亲子关系的辅助参考。国际输血协会指出,ABO系统需与其他遗传标记(如Rh、HLA系统)联合分析,并结合DNA测序技术以提高准确性。层面,过度依赖血型结果可能侵犯个人隐私权与家庭和谐,因此相关检测应在专业机构指导下进行,并注重结果解释的严谨性。

五、未来研究方向与技术革新展望

随着基因编辑与测序技术的发展,血型遗传研究正迈向更高精度。例如,全基因组测序可揭示ABO基因的罕见变异,解释传统血型对照表无法涵盖的异常案例。人工智能技术的引入有望优化血型与亲子关系的预测模型,通过大数据分析提高筛查效率。

未来研究还需关注血型系统的多态性与疾病关联。例如,某些ABO亚型可能影响免疫应答或癌症易感性,这类发现或将拓展血型鉴定的医学价值。公众科普教育亟待加强,以纠正“血型决定论”等片面认知,推动科学理性在社会层面的渗透。

总结

A型与B型血型的遗传与相容性关系,既体现了生物学规律的精妙,也暴露出传统血型对照表的局限性。尽管ABO系统为亲子鉴定提供了初步筛查工具,但其概率性特征与特殊案例的存在,要求我们以更科学的态度看待血型鉴定结果。现代社会中,DNA检测已成为确认亲缘关系的金标准,而血型分析则应回归其医学本质——辅助输血安全与遗传研究。未来,技术革新与公众教育的双重推进,将有助于构建更完善的亲子关系鉴定体系,同时减少因认知误区导致的社会矛盾。