1. 农耕社会的产物

A型血的出现与人类从采集转向农耕社会的演化密切相关。约在公元前2.5万至1.5万年之间,随着农业的兴起和家禽家畜的驯养,人类食谱逐渐丰富,开始摄入更多植物和杂食,这种饮食结构的改变可能促进了A型血的形成。在农耕发达的地区(如西欧和日本),A型血人群比例较高,因此A型血也被称为“农耕血型”。

2. 基因突变与自然选择

A型血的抗原特性由ABO基因系统中的IA等位基因控制。该基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,能将H抗原(前体物质)转化为A抗原。研究表明,A型血可能源于灵长类祖先的基因突变,并在传染病免疫或环境适应中具有优势,从而被自然选择保留。

3. 亚型的多样性

A型血内部存在多种亚型,最常见的是A1和A2亚型(占99.9%)。A1型红细胞同时表达A和A1抗原,而A2型仅表达A抗原。两者的差异源于基因突变导致的酶活性变化,例如A2型基因存在移码突变,影响抗原的表达强度。

二、A型血的形成机制

1. 分子基础

2. 遗传规律

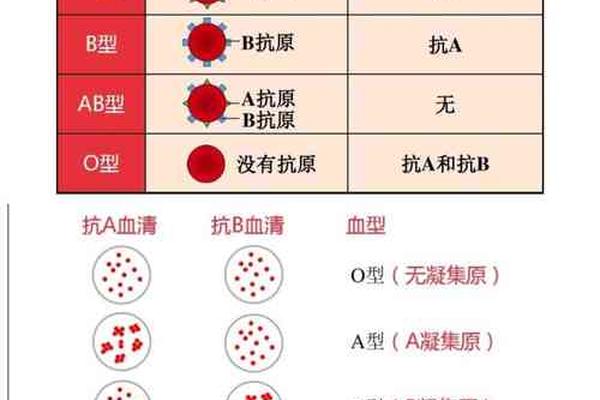

3. 临床与免疫意义

A型血的起源是基因突变与人类文明演化的共同结果,其形成机制涉及复杂的分子遗传学过程。从农耕社会的适应性优势到现代医学中的输血与疾病关联,A型血的研究揭示了人类生物学与环境的深刻互动。如需进一步了解血型遗传规律或健康影响,可参考相关医学文献或基因检测。