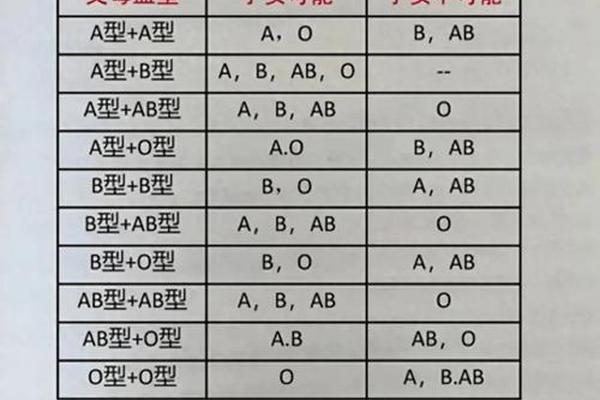

血型的遗传遵循孟德尔定律,ABO血型系统由IA、IB、i三个等位基因控制。当父母分别为A型(IAi或IAIA)和B型(IBi或IBIB)时,子女可能携带IAIB、IAi、IBi或ii基因型,表现为AB型、A型、B型或O型血。例如,B型血父亲(IBi)与A型血母亲(IAi)的结合,子代血型概率各占25%。

AB型血作为A与B抗原的共显性表达,其遗传机制尤为特殊。当父母一方为AB型(IAIB),另一方为B型(IBi)时,子代可能为AB型(IAIB)、A型(IAi)、B型(IBIB或IBi)或O型(ii)。值得注意的是,孟买血型等罕见变异可能导致遗传表型与常规规律不符,例如缺乏H抗原的个体即使携带A或B基因,红细胞表面也无法表达相应抗原,可能被误判为O型血。

二、健康风险与疾病易感性的差异

B型血人群在代谢疾病中表现出显著特征。法国一项针对8万人的研究表明,B型血患Ⅱ型糖尿病的风险比O型血高21%,可能与B抗原影响胰岛素敏感性或脂代谢通路相关。B型血人群的血脂水平普遍较高,动脉硬化风险较O型血增加1.92倍,需通过控制饱和脂肪摄入和定期监测进行干预。

AB型血则呈现独特的健康图谱。其血液黏稠度介于A型和B型之间,导致血栓风险比O型血高4%,尤其是深静脉血栓发生率显著升高。神经学研究还发现,AB型血人群的老年痴呆风险比其他血型高82%,可能与TNF-α等炎症因子水平异常相关。

三、输血医学中的相容性与临床实践

在输血匹配中,B型血的血清含抗A抗体,因此只能接受B型或O型红细胞。而AB型血因缺乏抗A、抗B抗体,理论上可接受所有血型的红细胞,但在实际临床中仍需优先选择同型输血以避免血浆抗体引发的溶血反应。例如,当AB型受血者接受B型供血时,主侧配血(供血红细胞与受血血清)不发生凝集,但次侧配血(受血红细胞与供血血清)可能因供血血浆中的抗A抗体与受血红细胞的A抗原反应而凝集,此时需通过血浆置换确保安全。

四、社会文化中的认知与科学争议

东亚文化中流行的“血型性格说”将B型血描述为乐观自由,AB型血被赋予理性与矛盾特质。这种关联缺乏科学证据支持,更多是巴纳姆效应下的心理投射。例如,日本学者发现血型性格理论的传播与20世纪70年代大众心理学书籍的畅销直接相关,而非基于生物学机制。

在医学领域,血型与疾病关联的研究仍存在争议。尽管统计数据显示A型血胃癌风险高25%,但环境因素(如幽门螺杆菌感染)的混杂效应尚未完全排除。未来研究需结合基因组学与代谢组学,解析血型抗原如何通过糖基化修饰影响细胞信号通路,从而明确其病理机制。

总结与展望

血型作为遗传标记,不仅影响输血安全,还与疾病易感性存在微妙关联。B型血的代谢特征与AB型血的凝血倾向提示个性化健康管理的必要性,而社会文化中的血型标签需以科学认知破除误区。未来研究应聚焦血型抗原的分子调控网络,并探索其在精准医学中的应用潜力,例如针对AB型人群开发抗血栓预防方案,或为B型血糖尿病患者设计定制化饮食干预策略。通过跨学科合作,血型研究将从表象关联迈向机制解析,为人类健康提供更深层次的洞察。