血型作为人类生物学特征的重要标记,不仅承载着生命科学的奥秘,更在家族传承中形成独特的基因密码。当A型血的父亲与O型血的儿子相遇,或O型父亲与A型母亲的组合孕育女儿时,这些看似矛盾的血型关系背后,实则蕴含着严谨的遗传规律。

ABO血型系统的遗传机制

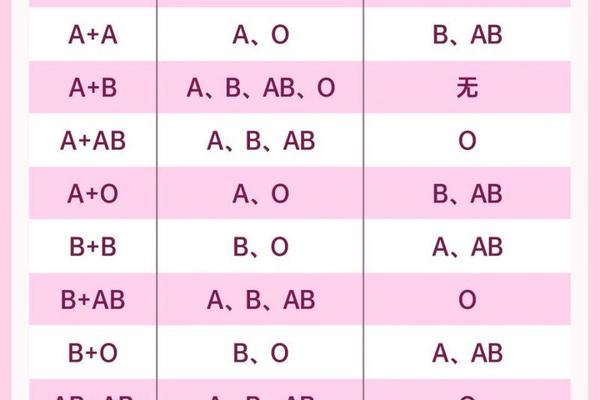

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因(A、B、O)控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。每个个体从父母处各继承一个等位基因,形成基因型与表型的对应关系。例如A型血可能对应AA或AO基因型,而O型血仅对应OO基因型。

在父亲为A型(AO基因型)、母亲为O型(OO基因型)的组合中,子女可能从父亲处获得A或O基因,从母亲处只能获得O基因。因此子女血型表现为AO(A型)或OO(O型),这也解释了A型父亲与O型儿子的生物学合理性。值得注意的是,若父亲为纯合子AA基因型,则无法生育O型血子女,这为亲子关系鉴定提供了初步依据。

O型父亲与A型母亲的血型组合

当父亲为O型(OO基因型)、母亲为A型时,需细分母亲的基因型可能性。若母亲为纯合子AA型,子女必定继承母亲的A基因与父亲的O基因,形成AO基因型(A型血)。若母亲为杂合子AO型,子女有50%概率继承A或O基因,与父亲的O基因组合形成AO(A型)或OO(O型)。

临床数据显示,O型父亲与A型母亲的后代中,约75%为A型血,25%为O型血。这种比例差异源于群体中杂合子AO基因型的普遍性——约42%的A型血个体携带隐性O基因。特殊情况下,若母亲携带罕见的顺式AB基因或孟买血型基因,可能打破常规遗传规律,但发生概率不足万分之一。

血型遗传的实践应用与局限

在法医学领域,血型遗传规律常作为亲子鉴定的初步筛查工具。例如O型血子女不可能由AB型父母生育,这为排除亲子关系提供直接证据。但需注意,血型匹配仅能证明生物学关系的可能性,而非确定性证据。2017年湖南某案例显示,父子血型符合遗传规律但DNA检测否定亲权,揭示了基因重组等复杂因素的影响。

医疗实践中,血型遗传知识对新生儿溶血病预防尤为重要。O型母亲若怀有A/B型胎儿,可能引发抗体攻击,但首胎发病率仅0.5%-1.5%。而Rh阴性血型的遗传规律更为复杂,需通过血清学检测提前干预。

遗传特例与科技突破

近年基因测序技术揭示了传统血型系统的拓展可能。2012年我国发现的A204血型等位基因,打破了ABO系统的分类框架,这种"超级熊猫血"的携带者具有独特的器官移植优势。基因编辑技术的突破更预示未来定向修改血型的可能性,2024年《自然》期刊报道的CRISPR技术改造B型红细胞为O型的实验已取得73%转化率。

表观遗传学研究则发现,环境因素可能影响血型抗原表达。长期暴露于特定病原体的人群中,AB型血比例显著高于平均水平,这支持了"血型进化假说"——某些血型在特定疾病抵抗力方面具有进化优势。

血型遗传既是生命传承的微观镜像,也是科技探索的宏观窗口。从A型父亲与O型儿子的生物学可能,到O-A父母组合的基因型解析,这些案例印证了孟德尔定律的精妙。随着基因检测技术的普及,建议育龄夫妇进行扩展血型筛查,特别是Rh阴性及稀有血型携带者需建立生育档案。未来研究可深入探索血型与疾病易感性的关联,开发基于血型特征的个性化医疗方案,让这串流淌在血液中的遗传密码发挥更大价值。