在人类复杂的血型系统中,A型Rh阴性血因其稀有性被称为“熊猫血中的珍稀类型”。根据统计,我国汉族人群中Rh阴性血型仅占0.3%-0.4%,而其中A型Rh阴性血型仅占该群体的约30%。这种血型的特殊性源于红细胞表面D抗原的缺失,其遗传遵循隐性基因规律,若父母双方均携带Rh阴性基因,子女必然为Rh阴性;若仅一方携带,则子女有50%概率遗传。对个体而言,了解自身是否为A型Rh阴性血型不仅关乎输血安全,更直接影响妊娠健康——Rh阴性母亲若孕育Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病,严重时可导致胎儿死亡。

从医学检测角度看,Rh血型系统的鉴定需依赖专业抗体检测,普通家庭难以通过肉眼观察实现准确判断。通过遗传规律推测、医院检测结合新兴技术,公众对血型认知的主动性正在提升。尤其对于育龄女性,早期确认血型可为孕期管理提供关键依据,例如注射抗D免疫球蛋白预防溶血风险,这一措施在未致敏孕妇中有效率可达90%。

二、A型Rh阴性血型的自测方法与技术

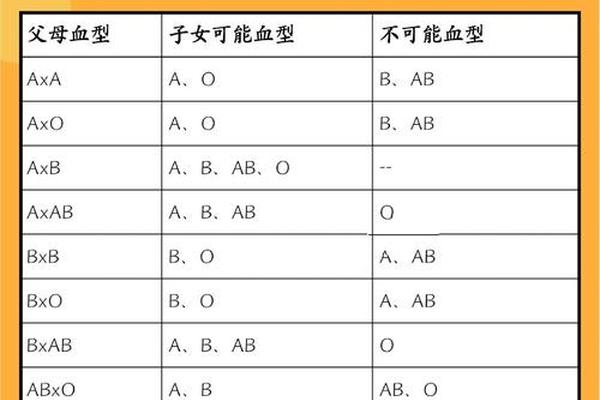

遗传推测与家庭自检

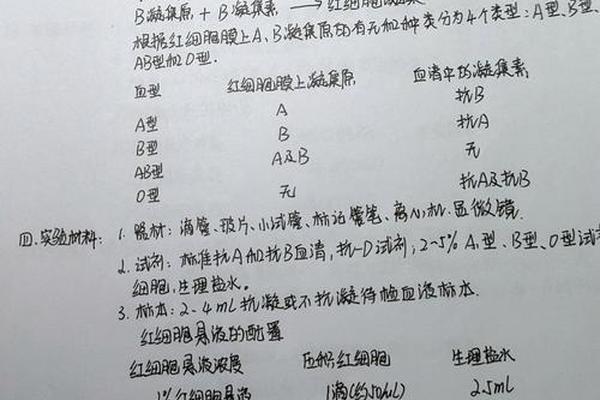

基于孟德尔遗传定律,通过父母血型可初步缩小可能性范围。例如,父母若均为Rh阴性,则子女必为Rh阴性;若一方为Rh阳性,则需结合ABO血型进行概率推算。网页2提供的血型遗传表显示,A型与Rh阴性组合的遗传概率受多重因素影响。但需注意,这种推测仅具参考价值,无法替代医学检测。部分家庭尝试通过血型试剂盒进行自测,但市售产品多针对ABO系统,Rh检测需特定抗D血清,操作失误易导致假阴性。

医学检测技术进展

专业医疗机构采用蛋白水解酶法、盐水介质法及抗人球蛋白试验进行Rh血型鉴定。例如菠萝酶介质法通过抗原-抗体凝集反应,可在37℃水浴中1小时内完成D抗原检测,准确率达99%以上。近年来,快速检测试剂盒的研发取得突破,如CN101603967A专利技术通过层析原理实现ABO/Rh/MN血型的同步检测,10分钟内即可获得结果,但其临床应用仍受限于设备普及率。对于疑似弱D抗原(Du型)的个体,需追加间接抗人球蛋白试验以避免漏诊。

三、A型Rh阴性血型的医学意义与管理

输血安全的核心考量

Rh血型不合引发的溶血反应具有滞后性特点。首次输注Rh阳性血液时,受血者可能无不良反应,但会产生免疫性抗D抗体,二次输血时可能发生急性溶血,死亡率高达20%。A型Rh阴性血患者需建立终身血型档案,在急诊救治前主动告知医护人员。部分城市已建立稀有血型互助库,通过冻存自体血或志愿者定向捐献应对紧急需求。

妊娠管理的特殊要求

对于A型Rh阴性孕妇,孕16周起需定期监测抗体效价,若效价≥1:128则需进行血浆置换。临床数据显示,二胎发生溶血风险较初产高3倍,这与母体免疫记忆反应相关。预防性注射抗D免疫球蛋白的时间窗至关重要:孕28周首次注射可中和胎儿红细胞渗漏,产后72小时内二次注射能有效阻断83%的致敏风险。值得注意的是,我国大陆尚未批准该药物上市,孕妇需通过合法渠道从香港获取并严格遵循冷链运输要求。

四、社会支持与未来研究方向

目前,公众对稀有血型的认知仍存在显著缺口。调查显示,仅38%的Rh阴性血型者知晓自身血型的特殊风险。建议将Rh血型检测纳入婚检、孕检常规项目,并建立全国性稀有血型数据库。从技术层面,基于基因编辑的通用血型红细胞制备、人工合成抗D免疫球蛋白等前沿领域正在探索中。针对Rh阴性血型人群的心理干预研究亟待开展,帮助其克服“血型焦虑”,科学规划生育与健康管理。

A型Rh阴性血型的特殊性,既是生命赋予的独特印记,也带来了特殊的健康管理需求。从精准检测到输血安全,从妊娠干预到社会支持,这一领域的发展体现了现代医学对个体化医疗的追求。随着基因检测技术的普及和生物制剂的创新,未来有望实现Rh阴性血型相关风险的全程可控。对于个体而言,主动认知、科学预防、系统管理,方能在生命的特殊性与医学的进步性之间找到平衡点。