血型作为人体遗传特征,长期以来被认为是与生俱来且终生不变的生物学标记。临床上确实存在血型检测结果发生“改变”的案例,例如从B型转为A型。这种看似矛盾的现象背后,既可能是检验误差,也可能涉及复杂的医学机制。根据世界卫生组织统计,全球每年约出现0.01%的血型异常报告,其中约15%与病理因素相关。

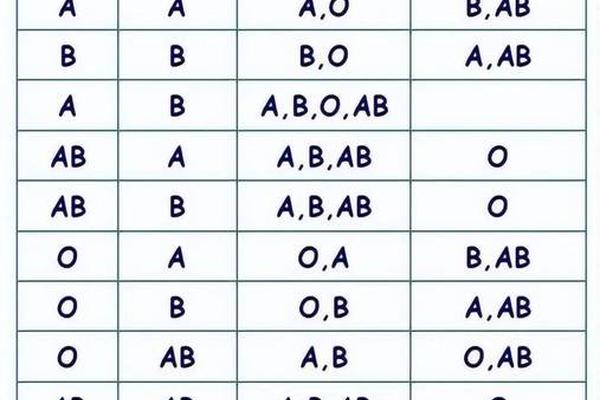

从遗传学角度而言,ABO血型由第9号染色体上的基因决定,正常情况下不会发生突变。但红细胞表面的抗原表达可能因疾病、治疗或技术干扰而改变。例如白血病患者因造血功能异常,常出现血型抗原减弱,表现为B型转为O型或A型。肠道感染引发的类B抗原现象,可能使A型血检测为AB型,而O型血误判为B型。这些案例揭示了血型检测结果的“变化”本质上是抗原表达的动态调整,而非基因层面的改变。

二、病理因素导致的血型变异

在临床实践中,某些疾病可直接干扰血型鉴定。2019年《自然·微生物学》的研究显示,约3.7%的血液肿瘤患者会出现血型抗原表达异常。例如急性白血病患者体内的恶性细胞可能分泌抑制性物质,使B型抗原的糖基转移酶活性降低,导致红细胞表面B抗原检测不到,而残留的H抗原可能被误判为A型特征。这种病理性改变具有可逆性,当疾病缓解后血型会恢复原状。

另一典型案例来自青岛401医院收治的鲁姓患者,其在车祸救治过程中血型从B型转为A型。经基因检测发现,患者实际为罕见的AB亚型,其红细胞抗原表达受创伤应激影响发生波动,常规检测手段难以准确识别。类似情况在造血干细胞移植后更为常见,供体的免疫细胞会重塑受体血型系统,但这种改变属于基因替代而非自然变异。

三、检验误差与血型亚型干扰

血型检测技术本身的局限性可能造成误判。2022年河南某医院报告的B(A)亚型案例显示,常规凝胶卡法将B(A)型误判为B型,而试管法则检测出微弱A抗原。这种亚型源于基因突变产生的嵌合酶,使红细胞同时携带B抗原和微量A抗原。当检测试剂敏感度不足时,可能仅识别显性抗原,导致前后检测结果差异。

实验室操作规范也直接影响结果准确性。研究表明,约12%的血型误判与以下因素相关:样本溶血影响抗原抗体反应、抗血清效价不足、红细胞悬液浓度不当等。例如使用不同厂家的检测卡时,抗A试剂的亲和力差异可能导致弱A抗原漏检,这种情况在自测试剂盒中尤为常见。因此医学界强调输血前必须进行双人复核与多方法验证。

四、科学认知与应对建议

面对血型检测结果的变化,需要建立系统性分析框架。首先应排除检验误差,通过静脉采血重复检测,并采用吸收放散试验、唾液血型物质检测等补充手段。若确认存在生物学改变,则需开展穿刺、基因测序等深度检查,排查白血病、增生异常综合征等潜在疾病。

对于特殊亚型人群,建议建立个体化血型档案。采用分子生物学技术检测ABO基因型,可准确识别cisAB、B(A)等罕见亚型。临床输血时需选择洗涤红细胞或特配血液,避免溶血反应。值得关注的是,2024年丹麦科学家发现的肠道菌群酶技术,已实现A/B型血向O型的安全转化,这为未来解决血型兼容问题提供了新方向。

血型系统的复杂性远超常人想象,其“变化”本质上是基因表达与环境互动的动态呈现。医学工作者需以更精细的检测技术和更开放的科研思维,解析每一个异常案例背后的生物学密码。对于普通民众而言,血型检测结果的波动既是警示信号,也是认识自身生命奥秘的特殊窗口。在精准医疗快速发展的今天,持续完善血型数据库、推进血型转换技术临床应用,将成为保障输血安全的重要课题。