在ABO血型系统中,A型血个体的基因型可能为AA或AO,其中A为显性基因,O为隐性基因。当两个A型血个体婚配时,其子代的血型将遵循孟德尔遗传规律:若父母基因型均为AA,则子女必为A型;若父母为AO型,则子女可能继承A或O型基因,表现为A型(概率75%)或O型(概率25%)。这一遗传特性在血型亲子鉴定中具有基础性意义,但也因隐性基因的存在而存在例外可能。

从生物学角度看,A抗原的形成依赖于红细胞表面糖基转移酶的活性。A型血个体通过遗传获得的A基因编码特定酶,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原上,形成A抗原结构。这种生化机制决定了血型遗传的稳定性,但也为罕见的基因突变埋下伏笔。例如,2024年报道的AB型父亲与O型母亲生育AB型女儿的案例,正是由于A基因与B基因在同一条染色体上的顺式突变导致。

二、婚配图解的科学性与局限性

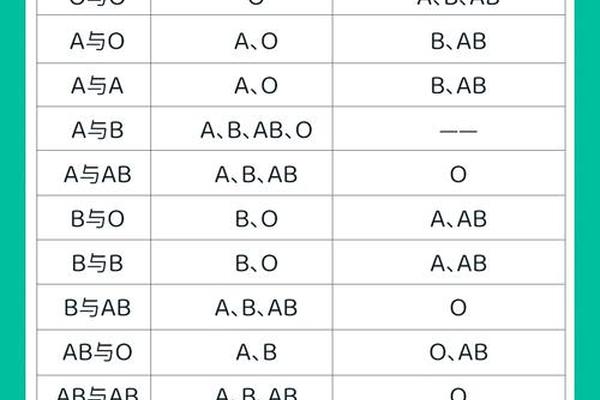

根据ABO血型遗传规律表,A型与A型婚配的子女血型概率分布具有明确的生物学依据。统计数据显示,全球约28%的A型婚配组合中,子女出现O型的概率约为6.25%,这与AO基因型的隐性遗传特性直接相关。此类数据常被应用于司法鉴定、户籍登记等场景,为亲子关系提供初步判断依据。

血型婚配图解存在显著局限性。常规血清学检测可能误判亚型血型,如ABw亚型常被误诊为A型。基因重组、染色体异位等突变事件可能打破传统遗传规律。例如,2021年某案例中,A型母亲实际携带突变型Bw11基因,导致子女呈现“不可能”的B亚型。这些例外提示,单纯依赖血型对照表可能产生误判风险。

三、亲子鉴定技术的演进与突破

传统血型鉴定作为亲子关系的初级筛查手段,其价值在于快速排除非亲缘关系。例如,A型父母若生育B型子女,可直接否定生物学亲子关系。但这种方法的准确性受限于血型系统的多态性缺陷——ABO系统仅有4种表型,远低于STR基因座检测的百万级多态性。

现代DNA鉴定技术通过分析20个以上STR位点,将亲子关系确认准确率提升至99.99%以上。相较于血型鉴定,DNA检测不仅能识别基因突变(如顺式AB型),还可追溯祖源信息。2024年研究发现,中国北方A型血群体中,约12%携带源自古代羌族部落的特异性单倍型,这为跨代际亲缘认定提供了新维度。

四、争议与技术应用的平衡

血型信息的误用可能引发严重家庭危机。2019年报道的“O型父亲与A型母亲生育B型女儿”事件中,初期血型检测结果导致家庭关系破裂,后续基因检测才揭示母亲实为ABw亚型的真相。这类案例凸显出普及血型遗传复杂性的必要性,医疗机构需建立“检测-解释-复核”的全流程服务体系。

在技术规范层面,我国《亲子鉴定技术规范》明确要求:血型矛盾案例必须进行DNA复核。建议建立三级鉴定体系:第一级采用血型筛查快速排除矛盾组合;第二级运用PCR-SSP法检测ABO基因型;第三级通过全基因组测序确认罕见变异。这种分层策略既能控制成本,又可最大限度保障鉴定准确性。

A型血婚配遗传规律与亲子鉴定对照表作为经典遗传学工具,在基础筛查中仍具实用价值,但其局限性要求我们必须以动态视角看待血型数据。未来研究应聚焦于三方面:建立中国人群血型亚型数据库,开发快速基因分型检测试剂盒,制定融合血型学与基因组学的复合鉴定标准。只有将传统血型知识与现代分子生物学技术有机结合,才能在与科学的平衡中推动亲子鉴定领域的持续发展。