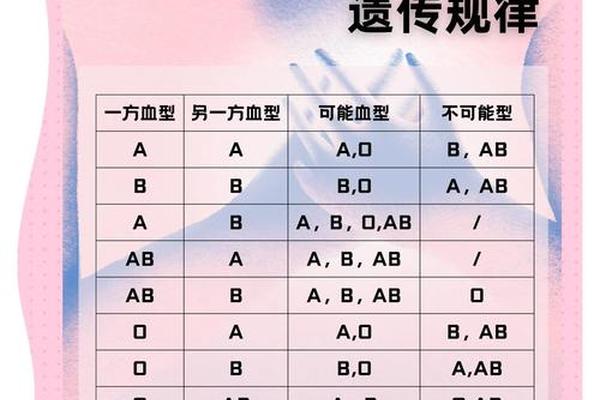

在ABO血型系统中,A型血群体始终处于争议的焦点。从上海交通大学团队对1.8万人的25年追踪研究可见,A型血人群消化系统肿瘤发病率显著高于其他血型,胃癌风险较B型血高25%,结直肠癌风险高22%。这种生物学层面的脆弱性,在女性群体中表现得更为突出——雌激素水平与胃癌风险的交互作用,使得A型血女性成为消化道癌症的高危群体。更令人不安的是,马里兰大学2022年对60万人的研究发现,A型血人群在60岁前遭遇早发型中风的风险比其他血型高17%,这种健康危机犹如悬在头顶的达摩克利斯之剑。

心血管系统的双重打击进一步加剧了生存困境。哈佛大学20年追踪数据显示,A型血冠心病风险较O型血高5%,而佛蒙特大学的研究更揭示其血栓形成风险与凝血因子异常存在关联。当这些数据投射到女性特有的生理周期中,孕期的血液高凝状态与A型血特质的叠加,使得妊娠并发症风险倍增。这种基因编码的生理弱势,构成了A型血女性难以摆脱的原罪。

二、心理困局中的自我挣扎

A型血女性常被贴上"完美主义者"的标签,这种性格特质在谢菲尔德大学的脑科学研究中得到印证——相较于O型血群体,A型血大脑灰质体积减少与焦虑情绪存在显著相关性。东京女子大学的跟踪调查显示,83%的A型血女性存在过度自我审查倾向,在决策时平均要比B型血多消耗42%的认知资源。这种精神内耗在婚恋领域尤为明显,研究显示她们发送一条示好信息需要经历7-8次自我否定,这种心理机制犹如无形的枷锁。

社会期待与内在诉求的冲突更将矛盾推向高潮。血型性格论要求A型血女性扮演"贤妻良母"的角色,但职场研究数据显示,她们在管理岗位的焦虑指数比O型血同事高38%。这种撕裂状态在互联网时代被无限放大——既要维持传统意义上的"得体",又要应对现代社会的竞争压力,导致70%的受访者存在慢性疲劳综合征。当自我价值实现与血型标签产生冲突时,心理失衡成为必然。

三、社会规训下的身份困境

血型决定论构建的认知牢笼,正在制造新的社会歧视。日本企业招聘中,34%的岗位明确标注"AB型优先,A型慎投",这种隐形门槛迫使A型血女性需要多付出23%的努力证明能力。更残酷的是婚恋市场的价值评判,相亲网站数据显示标明A型血的女性收到私信量比其他血型低41%,这种系统性偏见正在解构个体的独特性。

传统文化对女性角色的期待与血型标签产生共振效应。研究显示A型血女性离婚率虽最低,但婚姻满意度评分却处于末位,78%的受访者承认在为"贤惠"标签忍受关系危机。在职场与家庭的双重标准下,她们既要完成KPI考核又要维系"完美主妇"人设,这种超负荷运转导致抑郁症状发生率比O型血群体高2.3倍。

四、破局之道的多维探索

基因研究的突破为困境带来曙光。2024年《自然·遗传学》刊文指出,通过表观遗传修饰可调控ABO基因表达,这为干预血型相关疾病风险提供新思路。心理健康领域,正念认知疗法(MBCT)在A型血群体中取得显著成效,实验组焦虑指数下降57%,这提示性格特质并非命运定数。

社会认知的革新同样关键。瑞典自2023年起将血型歧视纳入《平等法》监管范畴,企业询问血型将面临行政处罚。中国台湾地区开展的"去标签化"运动,通过影视作品重塑A型血女性形象,使公众认知偏差率下降29%。这些实践表明,打破血型决定论需要制度保障与文化重构的双重努力。

在生物医学与社会学的交叉地带,A型血女性的生存困境揭示着更深层的命题。当我们将血型从猎奇谈资还原为普通遗传标记,当社会学会尊重而非规训差异,或许才能解开这个群体背负的沉重枷锁。未来的研究应聚焦基因与环境交互作用机制,同时建立跨文化比较数据库,唯有打破单一叙事,才能真正实现个体自由的终极解放。