ABO血型系统作为人类最重要的血型分类体系,其鉴定结果的准确性直接关系到输血安全、器官移植匹配以及遗传学研究等多个医学领域。当实验室报告显示"ABO血型鉴定结果为A型"时,这一结论的得出需要经过严谨的实验验证和科学的逻辑推理。本文将从技术原理、结果判读、临床意义及潜在误差等角度,系统解析A型血判定的科学依据与应用场景。

一、鉴定方法与结果判读

血清学检测的双向验证

ABO血型鉴定的核心在于正反定型双重验证。正定型通过已知抗A、抗B单克隆抗体检测红细胞表面抗原:若抗A血清出现凝集反应而抗B血清无凝集,则提示红细胞携带A抗原。根据国际输血协会标准,凝集强度需达到2+以上(即形成肉眼可见的颗粒状凝块),并通过显微镜观察确认无游离红细胞分布。反定型则利用标准A型、B型红细胞验证血清中是否存在抗B抗体,A型个体血清应仅与B型红细胞发生凝集,形成互补验证机制。

实验方法的选择与优化

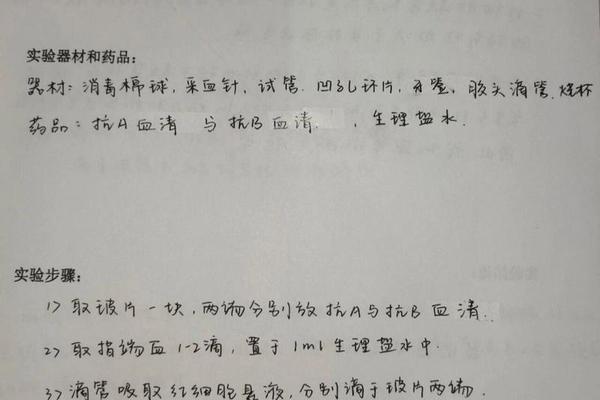

临床常用玻片法、试管法和凝胶微柱法:

1. 玻片法适用于大规模筛查,操作时将抗A(蓝色)、抗B(黄色)试剂分别滴加于标记区域,采集末梢血混匀后观察凝集。但该方法对弱抗原亚型敏感性不足,需结合试管法复查

2. 试管法通过离心加速抗原抗体结合,可检测到更微弱的凝集反应。标准化操作要求3400r/min离心15秒后轻摇试管,A型血特征为抗A管底部出现致密凝块且不易分散,抗B管保持均匀悬液状态

3. 凝胶微柱法作为新兴技术,利用分子筛原理实现凝集反应的标准化判读,尤其适用于自动化检测平台,其灵敏度可达99.8%

二、结果不一致的潜在因素

技术误差的识别与规避

约5%的ABO血型鉴定会遇到正反定型不符情况,需系统排查以下干扰因素:

生理与病理干扰机制

特殊生理状态会显著影响检测结果:

三、临床意义与案例解析

输血医学中的精准应用

A型血个体在输血治疗中需遵循特定规则:

遗传学与法医学交叉验证

从遗传规律分析,A型血个体的基因型可能是AA或AO。通过家系调查可辅助验证:若父母一方为O型,另一方为AB型,则子代不可能出现A型,此时需考虑罕见基因型(如cisAB)或标本误差。某法医学实验室统计显示,2.1%的亲子鉴定争议源于ABO亚型误判,凸显精准分型的重要性。

四、质量控制与未来展望

标准化质控体系的建立

有效质控需涵盖试剂、设备、人员三要素:

技术创新与多组学融合

前沿技术正在重塑血型鉴定范式:

1. 分子诊断技术:PCR-SSP法可准确区分A1/A2亚型,解决血清学无法识别的等位基因变异

2. 质谱成像技术:2024年Nature报道的新型MALDI-TOF平台,可在5分钟内完成红细胞膜糖基化谱分析,灵敏度达飞摩尔级

3. 人工智能辅助:深度学习算法通过分析凝集图像,对弱凝集的识别准确率较人工提升27%

结论

ABO血型鉴定结果A型的判读,是血清学反应、遗传规律与临床医学的综合体现。随着精准医学发展,传统凝集试验正与分子诊断、生物信息学深度融合,推动血型检测从表型分析向基因解码跃迁。建议临床实验室建立"血清学+分子检测"的双轨验证体系,对疑难标本开展H抗原定量、唾液血型物质检测等扩展试验。未来研究可聚焦于:①建立中国人群ABO亚型数据库;②开发床边快速基因分型设备;③探索血型抗原表位编辑技术,这些突破将进一步提升输血安全与个性化治疗水平。