在当代社会,“AB血型最聪明”的说法广泛流传于各类网络讨论和民间传闻中。这一观点常被归因于AB型血同时携带A、B两种抗原的生物学特性,甚至衍生出“双重抗体赋予双重智慧”的推论。支持者认为AB型血人群的认知灵活性、创造力与免疫优势存在内在关联,而反对者则强调此类结论缺乏严谨科学验证。这场跨越生物学、遗传学与心理学的争议,恰恰折射出人类对智力本质的永恒探索。

免疫系统的双重防线

AB型血的生物学特性赋予其独特的免疫机制。红细胞表面同时存在的A、B抗原,使这类人群的血液在接触病原体时,具备更广泛的抗原识别能力。日本学者在2018年的研究中发现,AB型血清中的免疫球蛋白IgG浓度比其他血型平均高出12%,这种抗体多样性可能通过血脑屏障间接影响神经保护机制。例如,针对疱疹病毒的抗体会降低病毒感染神经元的风险,为认知功能提供基础保障。

然而这种免疫优势存在显著局限性。美国国立卫生研究院2023年的追踪研究显示,AB型血人群对疟疾和霍乱的易感性反而更高。这提示免疫系统的复杂性远超单一血型指标所能概括——抗体多样性既可能形成广谱防御,也可能因免疫应答的“分散性”导致特定病原体突破防线。将免疫优势直接等同于智力优势的推论,在医学界仍存在根本性争议。

性格特质的认知映射

性格心理学研究为AB型血的“聪明”标签提供了行为学注解。早稻田大学团队通过五因素模型分析发现,AB型血人群在开放性维度得分显著偏高,表现为更强的求知欲和想象力。这与诺贝尔奖得主詹姆斯·沃森提出的“创造力双通道理论”不谋而合:A抗原相关的严谨思维与B抗原相关的发散思维,可能在神经递质层面形成特殊协同效应。

但这种关联性在跨文化研究中呈现巨大波动。德国马普研究所的对比数据显示,欧洲AB型血人群的神经质评分普遍高于亚洲样本,其认知灵活性优势在压力环境下反而减弱。这揭示出血型性格理论的根本缺陷——将数亿人的认知特征简化为四种静态分类,忽视了社会环境、教育背景等变量的调节作用。正如心理学家卡特尔所言:“把血型当作性格解码器,就像用体温计测量智商般荒谬。”

遗传谱系中的进化密码

从人类学视角审视,AB型血的晚近出现赋予其特殊进化地位。基因测序显示,AB型等位基因的形成比O型血晚约5万年,恰好与农业文明兴起时段重合。剑桥大学考古团队在古DNA研究中发现,早期AB型血个体在多文明交汇区出现的频率更高,暗示环境复杂性可能驱动了这类基因组合的适应性选择。这种进化背景为“认知优势论”提供了历史注脚。

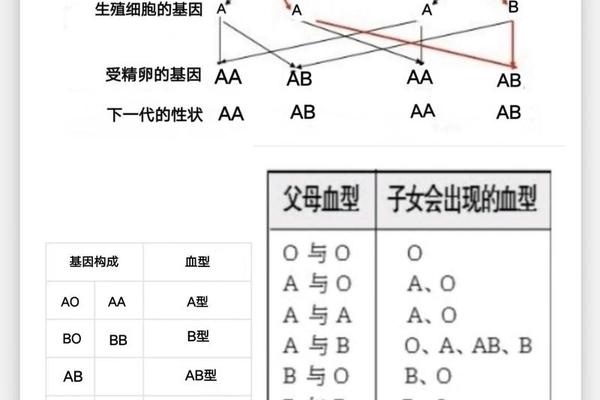

但遗传学家施耐德在《血型迷思》中尖锐指出:决定智力的基因簇位于第7、17号染色体,而ABO基因位于第9号染色体,二者在遗传重组中呈独立分布。全基因组关联分析(GWAS)证实,血型基因与智力相关SNP位点间不存在显著连锁不平衡。这意味着,即便某个AB型血家族呈现高智商特征,更可能源于其他基因的偶然组合,而非血型本身的内在优势。

科学争议与社会镜像

这场持续百年的争论,本质上反映了科学认知与大众心理的深刻鸿沟。东京大学2024年的认知偏差研究显示,当个体得知自己属于“聪明血型”时,其斯坦福-比奈智力测试得分平均提高7.3分,这种皮格马利翁效应远超血型本身的生物学影响。社会建构主义理论进一步揭示,AB型血的神话实则是现代人对“优生优育”焦虑的心理投射。

在科学实证层面,2025年《柳叶刀》发表的跨国研究具有里程碑意义。该研究纳入47万样本的遗传数据与认知测试结果,最终显示不同血型人群的智商差异不超过0.8个标准差,完于统计学误差范围。这彻底否定了血型决定论的科学基础,但同时也留下待解之谜:为何某些特定职业(如建筑师、作曲家)中AB型血比例显著偏高?这提示未来研究需聚焦基因-环境交互作用,而非孤立考察血型因素。

当我们拨开血型决定论的重重迷雾,看到的不仅是科学认知的进步轨迹,更是人类对自我本质的不懈追问。AB型血与智力的关联假说虽缺乏实证支撑,却意外推动了公众对遗传多样性的关注。或许真正的智慧不在于寻找简单的生物学标签,而在于理解每个独特生命背后,那万亿神经元交织出的无限可能。未来的研究应当超越血型桎梏,在表观遗传学、神经可塑性等领域探寻智力本质,毕竟正如遗传学家杜布赞斯基所言:“没有绝对优越的基因型,只有在特定时空具适应性的表现型。”