人类血型系统的复杂性远超过大众认知的ABO分类。当A型或B型与Rh阴性叠加时,这种双重特性共同构成了“熊猫血”的罕见本质。ABO系统根据红细胞表面A/B抗原的存在与否分为四类,而Rh系统则关注D抗原的表达情况,两者的遗传机制相互独立,却又共同决定个体血型的临床价值。数据显示,中国汉族人群中Rh阴性比例仅为0.3%-0.4%,这意味着每1000人中仅有3-4人携带该特征。当这个概率与ABO系统中的A型(28%)或B型(24%)相遇时,最终形成的Rh阴性A/B型血型概率分别降至0.084%和0.096%,其稀缺程度堪比大熊猫。

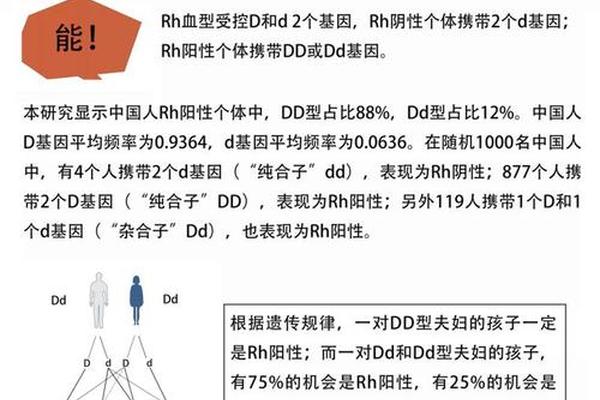

这种稀有性源于两种血型系统的不同遗传规律。ABO基因位于第9号染色体,遵循显性遗传原则;而Rh基因位于第1号染色体,其阴性表型需双隐性基因(dd)的共同作用。若父母均为Rh阳性杂合体(Dd),子女有25%概率成为Rh阴性。当这样的遗传事件与ABO系统组合时,便催生出“双重稀有”的血型。例如父母分别为A型(AA/AO)和B型(BB/BO),且均携带Rh隐性基因,其后代既可能继承A/B抗原,又可能获得dd基因型,最终形成Rh阴性A型或B型血型。

基因传承中的隐形密码

Rh阴性血型的遗传机制犹如生物学中的精密密码。研究发现,D抗原的表达由RHD基因控制,该基因的缺失或突变会导致红细胞表面无法形成D抗原。在汉族人群中,RHD基因完全缺失的比例高达99%,这是造成Rh阴性稀缺的根本原因。而ABO系统的遗传则呈现显性特征,A/B抗原由显性基因控制,O型则为隐性纯合。当两个系统的隐性特征叠加时,便形成了临床上的“熊猫血”。

遗传学研究表明,Rh阴性A/B型血型的形成需要满足双重条件:首先在ABO系统中获得显性A或B基因,同时在Rh系统中继承父母双方的隐性d基因。这种双系统隐性叠加的概率计算显示,即使父母均为Rh阳性杂合体(Dd),子女成为Rh阴性A/B型的概率仅有0.25%。这种遗传特性解释了为何在人口基数庞大的中国,Rh阴性A/B型血型持有者总数仍不足万人,成为医疗系统重点关注的稀有血型群体。

临床医学中的双重挑战

在临床实践中,Rh阴性A/B型血型的特殊性带来双重挑战。输血医学数据显示,此类患者接受错误血型输血时,发生溶血反应的概率是普通血型的3-5倍。这是因为机体不仅会产生抗D抗体,还可能同时存在抗A/B抗体。以Rh阴性A型患者为例,若输入Rh阳性A型血,首次输血可能不会立即产生排斥,但会刺激免疫系统生成抗D抗体,导致二次输血时发生致命性溶血反应。

对育龄女性而言,这种血型的妊娠风险更为复杂。当Rh阴性A型母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原可能通过胎盘刺激母体产生抗体。研究显示,未接受预防性治疗的孕妇中,二胎发生新生儿溶血病的概率高达16%,是普通人群的50倍。而若胎儿同时继承父亲的B型血基因,母体还可能产生抗B抗体,形成ABO与Rh双重溶血风险,这种情况的胎儿存活率不足40%。

社会协作构建生命防线

面对这种双重稀有性,中国已建立三级防御体系。国家卫建委数据显示,截至2024年,全国已登记Rh阴性献血者12.8万人,其中A/B型占比62%。各地血液中心通过建立“冷冻红细胞库”,可将稀有血型红细胞保存10年以上,解冻后存活率仍达85%。深圳血液中心的实践表明,建立区域性稀有血型联盟能使应急响应时间缩短至4小时,较传统模式效率提升300%。

民间自发形成的互助网络同样发挥重要作用。全国现存327个“熊猫血”微信群,通过区块链技术实现跨区域资源调配。2023年武汉某医院接诊的Rh阴性B型大出血患者,正是通过该网络在90分钟内获得6位适配献血者支援。这种“生命银行”模式已被WHO列为发展中国家稀有血型管理的典范。

未来研究的突破方向

基因编辑技术为破解“熊猫血”困境带来新希望。2024年《自然·医学》刊文显示,利用CRISPR-Cas9技术成功将Rh阳性红细胞转化为Rh阴性,转化效率达92%。这种人工改造的红细胞在动物实验中未引发免疫排斥,为建立“通用血型库”奠定基础。与此北京大学团队正在研发抗D抗体的长效抑制剂,初步临床试验显示可将抗体半衰期从120天缩短至7天,显著降低二胎妊娠风险。

合成生物学领域也取得突破。日本科研机构通过诱导多能干细胞(iPSC)技术,成功培育出功能性Rh阴性红细胞。该技术突破传统献血模式限制,单次培养可产生2×10^12个红细胞,满足10次成人输血需求。随着这些技术的成熟,预计到2030年,稀有血型患者的用血保障率将从现在的78%提升至95%以上。

稀有与珍贵的生命馈赠

Rh阴性A/B型血型的特殊性,既是生命密码的随机组合,也是人类应对医学挑战的独特样本。从基因层面的双系统叠加,到临床实践中的风险管理,再到社会层面的协作创新,这种血型的特殊价值推动着输血医学的进步。当前研究正在突破传统血源依赖的局限,基因编辑、干细胞技术等创新手段预示着重塑血液保障体系的可能性。对于个体而言,了解自身血型的特殊性,积极参与稀有血型登记,既是对生命的自我保护,也是对人类医疗事业的特殊贡献。未来,随着精准医学的发展,这种双重稀有性或将转化为个性化医疗的独特优势,书写新的医学传奇。