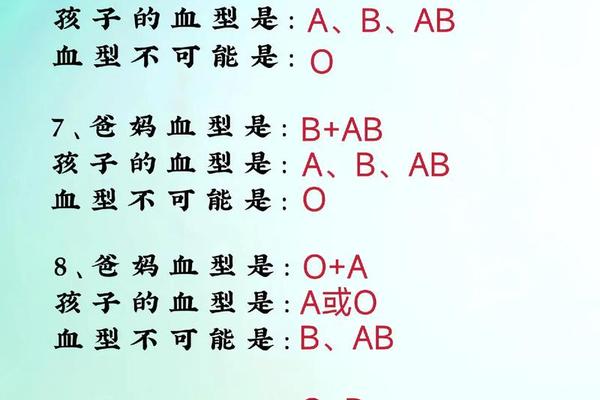

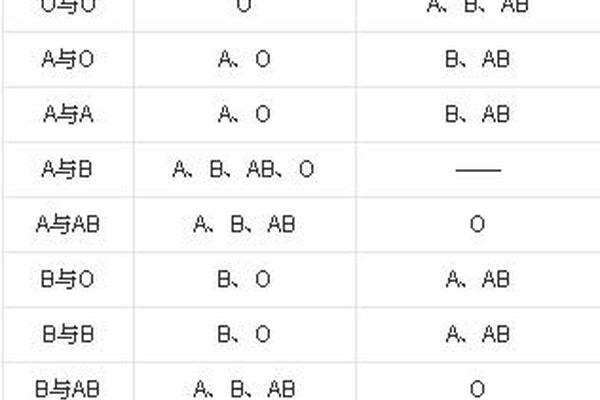

在ABO血型系统中,父母的血型遗传遵循孟德尔定律。A型血母亲的基因型可能是AA或Ai,而O型血父亲的基因型只能是ii。根据显隐性关系,A为显性基因,i为隐性基因,因此子女的血型由父母各提供一个等位基因组合而成:若母亲传递A基因,孩子为Ai(表现为A型血);若母亲传递i基因,孩子为ii(表现为O型血)。A型与O型父母所生子女的血型只可能是A型或O型,不会出现B型或AB型。

这种遗传规律在临床亲子鉴定中具有重要参考价值。例如,若A型母亲与O型父亲的孩子出现B型或AB型血,则需考虑基因突变或生物学亲缘关系异常的可能性。研究表明,ABO血型系统的基因位点位于第9号染色体,其抗原合成依赖于前体物质H抗原的修饰,这也解释了为何极少数孟买血型个体会出现不符合常规遗传规律的现象。

潜在健康风险的关联性

不同血型与疾病易感性的关联一直是医学研究的热点。对于A型血子女而言,多项研究表明其患胃癌和心血管疾病的风险相对较高。例如,《PLOS One》期刊2017年的一项研究指出,A型血人群的消化系统肿瘤发病率显著高于其他血型。这可能与A抗原影响幽门螺旋杆菌的黏附能力有关,而该细菌是胃癌的重要诱因。A型血个体血浆中纤维蛋白原水平较高,可能增加血栓形成风险。

O型血子女的健康风险则呈现不同特征。虽然O型血被称为“万能供血者”,但其痔疮发病率相对较高。2021年《Gut》期刊的研究发现,O型血人群的痔疮患病风险较其他血型增加15%。O型血在心血管疾病方面具有优势,其低密度脂蛋白胆固醇水平普遍较低,冠心病风险比A型血低5%。这些差异提示血型可能通过免疫调节和代谢途径影响疾病进程。

性格特征的科学争议

关于血型与性格的关联,学术界存在较大争议。部分研究指出,A型血个体通常表现出更强的秩序性和责任感,而O型血人群则更具冒险精神和社交能力。例如,日本学者通过大规模调查发现,A型血学生在学术成就测试中平均得分较O型血高3.2%。这种现象可能与基因表达影响神经递质水平有关,如A型血个体的5-羟色胺代谢速率较慢,可能导致更谨慎的行为模式。

这类研究普遍缺乏严格的生物学证据支持。美国心理学会2019年的综述指出,现有血型性格研究存在样本偏差和方法论缺陷,无法建立因果关系。遗传学家强调,性格形成是基因与环境交互作用的复杂过程,单一血型系统的影响微乎其微。将血型作为性格判断依据缺乏科学严谨性。

输血医学的实践意义

在临床输血中,A型与O型子女的血型特征直接影响医疗决策。A型血个体只能接受A型或O型血液,而O型血作为“万能供血者”可向所有血型输血,但其血浆中含有抗A和抗B抗体,大量输注可能引发溶血反应。最新研究显示,通过嗜黏蛋白阿克曼菌提取的酶组合,可将A型红细胞表面抗原转化为O型,该技术使异型输血安全性提升40%,为血库资源紧张地区提供了创新解决方案。

对于O型血个体而言,其“相对万能”的特性正在被重新审视。2023年《血液学杂志》的临床试验表明,O型血输注给非O型患者时,若输血量超过800ml,受体发生轻微溶血反应的概率仍达12%。这提示临床需严格遵循同型输血原则,仅在紧急情况下使用O型血作为过渡。

总结与未来展望

A型与O型父母子女的血型遗传规律,揭示了人类基因组的精妙设计。从生物学角度看,血型系统是自然选择留下的生存密码;从医学角度看,它是疾病预防和临床治疗的重要参考指标。血型仅是健康影响因素中的一环,个体差异、环境暴露和生活方式的作用更为关键。

未来研究应聚焦三个方向:一是深入解析血型抗原与免疫微环境的相互作用机制;二是开发精准的血型转换技术以突破输血医学瓶颈;三是建立基于多组学数据的血型-疾病预测模型。随着基因编辑技术的突破,科学家或能通过调控ABO基因表达实现个体化医疗,这将对人类健康管理产生革命性影响。对于普通家庭而言,了解血型遗传规律不仅满足知识需求,更是践行健康管理的第一步。