血型作为人类最显著的遗传性状之一,其传递规律遵循孟德尔遗传定律。ABO血型系统由A、B、O三个等位基因控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。父母双方各提供一个等位基因,组合后形成子代的基因型,进而决定其血型表型。例如,A型血的基因型可能是AA或AO,B型为BB或BO,O型则为OO。

对于A型宝宝而言,其遗传可能性的核心在于父母基因型的组合。若父母双方均为A型血(AA或AO),则子代可能携带AA、AO或OO基因型,表现为A型或O型;若一方为A型(AO),另一方为O型(OO),则子代基因型为AO或OO,对应A型或O型。值得注意的是,若父母中一方为AB型(基因型AB),另一方为A型(AO),子代可能呈现A型、B型或AB型,这体现了显性基因的叠加效应。

二、血型亲子鉴定的原理与应用场景

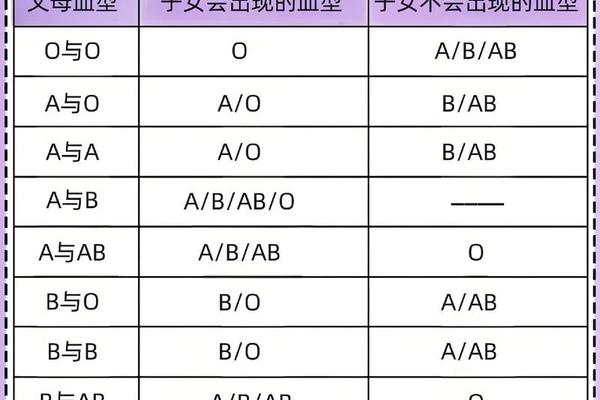

血型亲子鉴定基于ABO系统的显隐性遗传规律,通过对比父母与子女的血型组合是否符合遗传逻辑,初步排除非亲生可能性。例如,父母均为O型血(OO基因型)时,子代不可能出现A、B或AB型;若检测到子代血型为A型,则可直接否定生物学亲缘关系。

血型鉴定存在显著局限性。一方面,其仅能作为排除工具,无法直接确认亲子关系。例如,父母为A型(AO)和B型(BO)时,子代可能呈现A、B、AB或O型,涵盖所有血型可能性,此时血型鉴定失去鉴别价值。极少数基因突变(如cis-AB基因型)或疾病状态(如白血病导致的抗原表达异常)可能打破常规遗传规律,造成误判。现代司法实践中普遍以DNA-STR检测为金标准,其准确率可达99.99%以上。

三、A型血家庭的遗传特征与社会认知误区

A型血家庭在生育规划中常面临特定疑问。例如,A型与O型父母可能担忧子代出现B型血是否为异常现象。实际上,A型(AO)与B型(BO)父母结合时,子代有25%概率继承父母双方的隐性O基因,表现为O型血,这与公众对显性基因的直观认知存在偏差。

社会对血型鉴定的误解亦值得关注。传统观念中,“滴血认亲”或单纯依赖血型匹配的亲子判定仍有一定市场,但科学层面已证实其不可靠性。例如,影视作品中常见的“O型父母生出AB型子女必非亲生”情节,实则在父母携带罕见基因型(如孟买型或嵌合体)时可能成立。此类认知偏差凸显了普及遗传学知识的必要性。

四、血型研究的未来方向与考量

随着分子生物学技术进步,血型研究正从表型分析向基因层面深化。例如,新一代测序技术可精准识别ABO基因的稀有变异,为解释传统血型不符案例提供分子依据。新生儿血型鉴定中抗原表达弱、母源抗体干扰等问题,亦推动着检测方法的革新,如采用多重PCR技术同步分析抗原与抗体。

层面,血型信息的滥用风险不容忽视。部分商业机构以“血型性格论”“血型婚配”等伪科学概念牟利,可能加剧社会歧视或家庭矛盾。对此,学界呼吁建立严格的遗传信息使用规范,同时加强公众教育,强调血型仅是遗传多样性的一种表现,而非评判个体价值的依据。

总结与建议

血型遗传规律为亲子关系提供了初步筛查工具,但其应用需严格限定于排除非亲生场景。对于A型宝宝家庭而言,理解显隐性基因的传递机制有助于消除不必要的疑虑,而面对复杂案例时,DNA检测仍是唯一可靠手段。未来研究应聚焦于罕见血型的分子机制解析,并推动检测技术的标准化。公众需以科学态度看待血型价值,避免陷入认知误区。在框架下合理利用血型数据,方能最大化其医学与社会效益。