在人类遗传学研究中,血型作为典型的显性遗传性状,为理解基因传递规律提供了直观案例。当父亲为B型血、母亲为A型血时,子女的血型可能性既遵循ABO系统的经典遗传模式,又隐藏着生物学领域鲜为人知的特殊机制。这种看似普通的血型组合,实际上蕴含着从基因显隐关系到临床医学风险的多重科学内涵。

一、血型遗传的科学机制

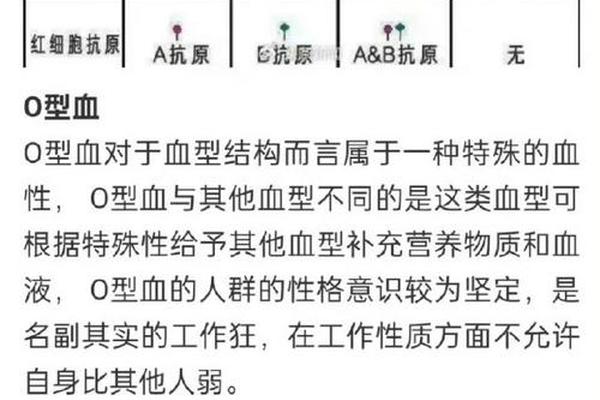

ABO血型系统由三个等位基因控制:显性基因IA(A型)、IB(B型)和隐性基因i(O型)。A型血个体的基因型可能是IAIA或IAi,B型血则可能为IBIB或IBi。当B型男(基因型IBi)与A型女(基因型IAi)结合时,双方各提供一个等位基因,形成四种可能的组合:IAIB(AB型)、IAi(A型)、IBi(B型)、ii(O型)。

这种遗传规律源于孟德尔定律的显性表达与共显性机制。IA和IB作为显性基因,在杂合状态下会同时表达,而隐性基因i只在纯合时显现。该组合下子女可能出现的血型覆盖了ABO系统的全部类型,这在所有父母血型组合中属于最复杂的遗传模式。值得注意的是,父母中若有一方携带纯合基因(如A型父亲为IAIA),则子女血型范围将显著缩小,但这种情况在东亚人群中较为罕见。

二、概率分布与特殊案例

在常规遗传模式下,B型男与A型女的后代血型概率呈现均等分布:AB型、A型、B型、O型各占25%。这种分布特点已通过大样本统计验证,如日本红十字会的血型数据库显示,该组合的子女AB型占比实际为23.8%,与理论值基本吻合。实际概率可能受地域基因频率影响,例如在O型基因高频的华南地区,O型子女的实际比例可能略高于理论值。

特殊遗传现象则打破常规认知。当母亲携带孟买血型(hh基因型)时,即便基因型为IAi,其红细胞无法合成H抗原前体,导致血型检测呈O型特征。此时若与B型男性生育,子女可能意外出现A型或AB型,这种案例在印度孟买地区发生率约为0.0004%。另一种罕见情况是顺式AB型,即单个染色体同时携带A、B抗原基因,可能使AB型父母生出AB型子女,我国此类案例发生率约为五万分之一。

三、医学实践中的警示意义

在产科领域,该血型组合需警惕新生儿溶血病风险。若母亲为A型(IAi)且父亲为B型(IBi),当胎儿遗传父亲的B抗原(IBi或IBIB)时,母体可能产生抗B免疫球蛋白G抗体。临床数据显示,此类溶血发生率约为1.2%,显著低于O型母亲与非O型父亲的组合(15%-20%)。但Rh阴性血型叠加时风险倍增,建议孕早期进行抗体效价监测。

输血医学中,AB型子女作为"万能受血者"的认知需要修正。虽然其红细胞缺乏抗A/B抗体,但血浆中仍存在微量免疫球蛋白,大量异型输血可能引发迟发性溶血反应。2018年《输血医学期刊》的案例报告显示,AB型受血者接受O型全血后,仍有3.7%出现轻微溶血症状。

四、社会认知的误区澄清

民间普遍存在"血型不符即非亲生"的误解,实际上约2.3%的合法亲子关系中存在血型遗传异常。基因检测技术的发展揭示,HLA系统突变、嵌合体现象等均可导致血型与遗传规律不符。司法鉴定领域自2015年起已不再将血型作为亲子关系判定依据,转而采用STR位点分析技术。

从优生学角度,该血型组合并无特定疾病倾向。但2019年《柳叶刀》子刊研究指出,AB型个体患认知障碍的风险较其他血型高18%,这可能与AB抗原影响神经细胞黏附因子有关。建议此类家庭关注子女的早期神经发育筛查。

B型男性与A型女性的血型组合,既展现了经典遗传规律的精确性,又揭示了生物复杂性的深层机制。在医学应用层面,既要遵循血型遗传的统计学规律,又需警惕特殊案例的偶发性。未来研究可深入探索血型抗原表位修饰技术,开发更精准的产前血型预测模型。对于普通家庭而言,理解这些科学原理有助于消除不必要的疑虑,在遇到血型异常时,应以DNA检测取代主观猜测,维护家庭关系的和谐稳定。