自20世纪初血型系统被发现以来,关于血型与健康、性格的讨论便从未停歇。在众多血型中,A型血常被赋予“细致”“自律”等标签,甚至有人提出A型血是“女性最佳血型”的论调。例如,英国女王伊丽莎白二世据传为A型血,这种关联性常被用来佐证A型血女性的“领导力”或“优雅特质”。这种观点究竟是科学结论,还是文化建构的产物?

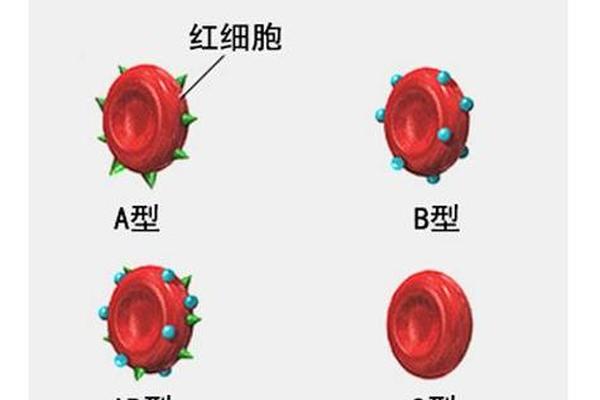

从科学视角看,血型的本质是红细胞表面抗原的差异,由遗传基因决定。A型血的抗原特性使其在疾病易感性、免疫反应等方面呈现独特表现。例如,研究显示A型血人群患胃癌的风险比其他血型高18%,而疟疾抵抗力则因抗原特性较强。这些发现表明,血型与健康的关系复杂且多维,单一维度的“优劣”判断并不成立。而在性格层面,大量研究证实血型与性格无必然联系,所谓的“A型血特质”更多是文化刻板印象的投射。

二、健康风险的科学审视

A型血的健康特征呈现出矛盾性。一方面,其血液黏稠度较高,血小板黏附率显著高于其他血型,导致脑梗塞和偏头痛风险上升。A型血人群的免疫调节能力较强,肾上腺皮质素恢复速度较快,能在高压状态下维持较低的亚健康发生率。这种双重性提示,健康管理需因人而异,而非依赖血型标签。

值得注意的是,A型血与癌症的关联性备受关注。一项涵盖30个国家、10万例癌症患者的研究表明,A型血整体患癌风险比其他血型高12%,尤其在胃癌、乳腺癌等女性高发癌症中风险增幅显著。科学家推测,这可能与A抗原易被病原体利用有关。例如,幽门螺杆菌更易附着于A型胃黏膜,增加癌变可能。A型血女性需加强癌症早期筛查,而非简单归因于“血型劣势”。

三、性格论调的伪科学本质

“A型血女性细致严谨”的说法起源于20世纪20年代日本学者古川竹二的“血型性格论”,但其研究缺乏统计学严谨性,后续多项大规模调查均证伪了这一理论。2016年《国际家庭科学杂志》的研究指出,血型与人格特质的相关性完全随机,所谓“A型血特质”实为观察者偏误的产物。例如,社会对女性“顺从”“完美主义”的期待,被错误投射到A型血群体中,形成自我实现的预言。

文化传播进一步放大了这种偏见。在日本,企业曾将血型作为招聘标准;在中国,社交媒体上“A型血适合当会计”“B型血缺乏团队精神”等伪科学内容泛滥。这种标签化不仅缺乏科学依据,更可能加剧性别刻板印象——将女性的职业能力或性格缺陷简化为血型差异,忽视个体多样性。

四、社会文化中的认知偏差

血型迷信的流行与人类简化认知的本能密切相关。相较于复杂的基因-环境交互作用,将性格归因于ABO抗原差异更符合大众认知习惯。例如,日本“血液型人间学”通过畅销书和综艺节目渗透日常生活,使A型血与“保守”“焦虑”等特质绑定。这种文化现象本质上与星座占卜相似,通过模糊描述制造“普遍适用”的幻觉。

科学界始终对此保持警惕。2014年日本心理学协会的万人级研究显示,血型与领导力、创造力等指标无统计学关联;2023年中国学者对3500名女性追踪调查发现,A型血人群的职业成就分布与其他血型无异。这些研究提示,所谓“最佳血型”不过是文化叙事的产物,个体成就取决于教育、机遇等后天因素。

五、超越血型的健康与价值重构

从公共卫生角度看,关注血型特异性风险比争论“优劣”更有意义。例如,A型血女性可通过定期胃镜检查、控制腌制食品摄入降低胃癌风险;针对血液黏稠度问题,增加Omega-3脂肪酸摄入可改善微循环。这些基于证据的干预措施,远比迷信血型更具实际价值。

在价值观层面,将女性价值与血型绑定是一种隐性歧视。无论是“A型血适合相夫教子”的陈旧观念,还是“O型血更具创业精神”的现代谬论,本质都是对女性自主性的否定。科学精神要求我们摒弃此类偏见,转而关注个体的独特性——正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳发现血型的初衷是为了救人,而非给人贴标签。

总结与展望

血型与健康的关系是复杂的生物学命题,而“最佳血型”则是被文化塑造的伪命题。对于A型血女性而言,科学的健康管理比迷信血型特质更重要;社会应摒弃将血型与性格、能力挂钩的偏见,转而关注个体的全面发展。未来研究需深入探索血型抗原与疾病机制的分子层面关联,同时加强公众科学素养教育,让血型回归其医学本质,而非成为性别偏见的工具。