A型血女性常被描述为细腻、谨慎且富有责任感。她们在情感中注重稳定与安全感,倾向于通过理性思考而非冲动行事。根据心理学研究,A型血人群的血清素水平较高,可能与她们敏感、易焦虑的性格特征相关。这类女性在恋爱中表现出强烈的忠诚度,但同时也因过度担忧关系破裂而陷入内耗,例如反复揣摩对方意图或对细节过度敏感。

从行为模式来看,A型血女性更偏好通过实际行动而非言语表达情感。例如,她们会在聚会中默默观察他人的需求,主动提供细致入微的照顾,如分餐、添茶等,这种特质使她们在社交场合中展现出独特的亲和力。这种“服务型”性格也可能导致她们压抑自我需求,尤其在面对冲突时倾向于隐忍而非直接沟通,长期积累可能引发情绪爆发。

二、血型适配性:科学依据与婚恋实践

关于A型血女性的最佳婚配对象,现有研究存在一定分歧。传统观点认为,O型血男性与A型血女性的互补性较高。O型血人群的直率、行动力能中和A型血的犹豫特质,而A型血的细致周全可弥补O型血的粗放,形成“内外分工”的协作模式。例如,O型血男性在决策时更果断,而A型血女性则擅长规划执行,这种组合在家庭与职场中均显示出高效性。

近年来的大数据研究提出了新视角。清华大学2022年的一项覆盖93万对夫妇的研究发现,同血型婚配(如A型与A型)的概率显著高于随机分布,这可能与相似价值观和生活习惯的吸引力有关。AB型血男性也被认为是潜在适配对象。AB型兼具理性与感性思维,既能理解A型女性的细腻需求,又能以灵活方式化解其焦虑,例如通过逻辑分析帮助A型女性走出思维困境。

三、文化语境下的择偶偏好差异

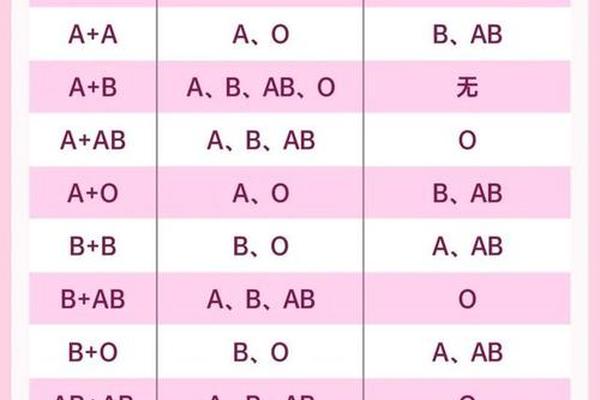

不同文化对血型婚配的认知存在显著差异。在日本等东亚国家,血型性格学说被广泛用于婚恋指导,A型女性常被建议选择“能提供情绪价值”的B型或AB型伴侣,以避免因过度内敛导致的情感疏离。相比之下,中国民间更关注血型遗传的生物学意义,例如O型与A型组合可降低新生儿溶血风险,这种实用主义倾向影响了部分人群的择偶决策。

值得注意的是,现代社会对血型婚配的认知呈现多元化趋势。部分年轻人将血型作为“趣味性标签”,用于快速筛选潜在伴侣的共同话题;而另一些人则批判其缺乏科学严谨性,强调性格磨合比血型匹配更重要。这种争议反映了传统观念与科学理性间的张力,也提示未来研究需进一步区分文化习俗与生物学机制的影响。

四、争议与反思:血型理论的局限性

尽管血型婚配理论在民间广为流传,但其科学基础仍存疑。医学界普遍认为,ABO血型系统仅由红细胞表面抗原决定,与性格无直接因果关系。所谓的“血型性格关联”更多源于观察性研究的统计偏差,例如古川竹二1930年代的研究因样本量小、方法不严谨而备受质疑。血型分布的地域差异性(如亚洲O型血比例较高)可能干扰研究结论的普适性。

心理学研究则指出,自我实现的预言效应可能强化血型标签的影响。当A型女性接受“敏感谨慎”的设定后,会无意识调整行为以符合预期,进而加深他人对其性格的刻板印象。这种现象提示,婚恋选择中的血型偏好可能更多是文化建构的产物,而非生物决定论的结果。

总结与建议

A型血女性的婚恋适配性需从性格互补、文化语境和科学认知三个维度综合考量。尽管O型、AB型或同型伴侣各有优势,但关系的长久维系更依赖于价值观契合与沟通方式。未来研究可深入探讨血型与其他表型(如MBTI人格)的交互作用,并建立跨文化数据库以区分遗传因素与社会建构的影响。对于个体而言,理性看待血型理论的娱乐属性,避免将其作为婚恋决策的唯一标准,或许才是通往幸福关系的密钥。