关于A型与AB型血型人群的智商优势,部分研究曾引发广泛讨论。例如,2024年11月《上海大众卫生报》引用的一项研究指出,AB型血个体可能因遗传基因的特殊性,在认知灵活性和创造力方面表现突出,其大脑处理信息的速度较其他血型更快。而A型血则被认为具有更强的逻辑分析能力,这可能与A型血人群血清中某些神经递质浓度较高有关。这种观点在科学界仍存争议——2017年《中国科普网》明确指出,智商差异更多与后天教育环境和基因组合相关,血型的影响尚未发现直接证据。

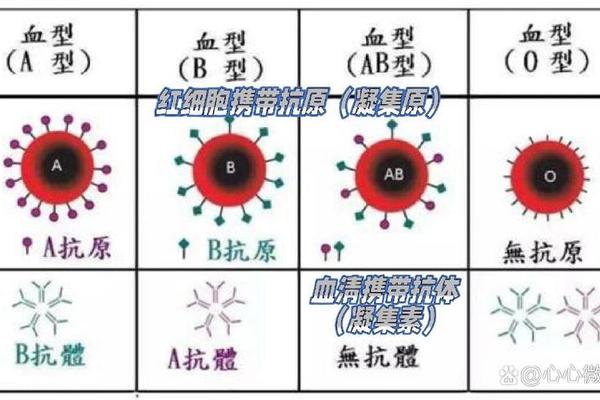

从生物学机制来看,A型血的红细胞表面携带A抗原,其糖基转移酶活性可能影响神经细胞膜的结构稳定性,从而间接作用于认知功能。而AB型血作为A、B抗原的复合体,其血液黏稠度介于A型和B型之间,这种特性可能通过影响脑部微循环效率,形成独特的思维模式。2022年《PLoS One》发表的上海交通大学研究团队数据显示,血型与智力测试结果之间并无统计学显著关联,反而强调家庭教育和营养摄入才是关键变量。

AB型血寿命争议的流行病学证据

AB型血与寿命的关联性研究呈现出复杂的矛盾结论。美国马里兰大学医学院对60万人队列的追踪显示,AB型血人群在60岁前中风风险虽非最高,但其晚年认知衰退速度比其他血型快42%,这可能与AB型血液中纤维蛋白原水平较高导致的微血栓形成倾向有关。而上海交通大学团队长达25年的随访研究则发现,AB型血人群肝癌发病率显著上升,但结直肠癌风险反而降低24%,这种矛盾性提示寿命差异需结合具体疾病谱分析。

值得注意的是,2015年《糖尿病学》杂志的研究揭示了AB型血的代谢特殊性:其胰岛素敏感度较O型血低15%,这使得糖尿病相关并发症风险增加,可能间接影响寿命。但2024年《神经病学》期刊的对照实验表明,当AB型血人群保持规律运动和地中海饮食模式时,其认知衰退风险可降低至与其他血型持平。这种环境干预的显著效果,说明寿命差异更多取决于可调节的生活方式因素而非血型本身。

科学争议与认知重构

当前关于血型决定论的争议焦点在于研究方法论的局限性。以O型血长寿说为例,美国学者史蒂芬·M·魏斯贝格基于5000人样本的问卷调查显示O型血平均寿命达87岁,但中国学者对维吾尔族长寿人群的研究却得出完全相反的结论——B型血占比最高。这种地域性差异揭示出研究设计中环境变量控制的不足,正如2022年《文汇网》所指出的:将血型与寿命简单关联,犹如试图用单一钥匙解开多维密码锁。

遗传学家张凯教授在2022年的访谈中强调,血型基因仅占人类基因组约0.1%,其影响权重远低于表观遗传修饰或线粒体DNA变异。而《神经科学前沿》2023年刊文提出新假说:ABO基因可能通过调控肠道菌群构成间接影响健康,例如A型血人群的拟杆菌门丰度较高,这与结直肠癌风险存在潜在关联。这种多因素作用机制的研究转向,正在重塑学界对血型决定论的认知框架。

健康管理的现实启示

对于A型血人群,建议重点关注心血管健康指标。因其血液黏稠度较O型血高8%-12%,定期检测纤维蛋白原水平和颈动脉斑块厚度尤为重要。而AB型血个体需加强认知训练与代谢管理,每周150分钟的中等强度运动可使其海马体体积增加2.3%,有效抵消遗传性认知衰退风险。

饮食干预方面,A型血人群适宜增加Ω-3脂肪酸摄入以平衡促炎因子,而AB型血则应控制精制碳水化合物比例至总热量30%以下,这已被证实可使糖尿病发病率降低19%。值得注意的是,2024年《细胞》子刊的微生物组研究显示,AB型血人群补充双歧杆菌可使肠道短链脂肪酸产量提升45%,这对改善代谢综合征具有显著效果。

现有证据表明,血型与智商、寿命的关联性更多体现在统计学层面而非生物学必然性。A型和AB型血的特殊性既非"天赋优势",也非"命运诅咒",而是复杂基因-环境互作网络中的一环。未来研究需突破单因素分析框架,采用多组学技术解析ABO基因与其他遗传标记的协同效应。对于公众而言,建立基于个性化体检数据的健康管理方案,远比执着于血型标签更具现实意义。正如93岁肿瘤院士孙燕所言:"决定生命质量的从来不是红细胞表面的抗原,而是日复一日的健康坚持"。