在遗传学与临床医学的交叉领域,母婴血型不合引发的ABO溶血症始终是新生儿健康的重要议题。当父母一方为AB型、另一方为O型时,其子代的血型只能是A型或B型,这种血型差异可能引发母体免疫系统对胎儿红细胞的攻击。本文将从遗传机制、风险概率、临床干预及社会认知四个维度,系统解析此类血型组合家庭的溶血风险及应对策略。

一、遗传机制与溶血原理

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,AB型个体携带A和B显性基因,O型个体则为隐性纯合子(ii)。当AB型与O型结合时,子代必然遗传A或B显性基因,表现为A型(AO)或B型(BO)血型。O型母体血液中的IgG型抗A/抗B抗体会通过胎盘进入胎儿循环系统,与携带A/B抗原的红细胞结合,引发免疫性溶血反应。

这种溶血过程具有双重特性:一方面,自然界广泛存在的A/B抗原物质(如细菌、植物)可能使O型母体在孕前已产生基础抗体,导致首胎即可能发生溶血;胎儿红细胞表面抗原表达较成人弱,且血浆中存在可溶性A/B物质中和部分抗体,使得ABO溶血症整体严重程度低于Rh溶血。研究显示,抗A抗体引发的溶血发生率是抗B抗体的2倍,但后者可能导致更严重的临床症状。

二、风险概率与临床特征

流行病学数据显示,约20%-25%的妊娠存在母婴ABO血型不合,但实际发生溶血症的概率仅为2%-5%。这种差异源于抗体效价、抗原强度及胎盘屏障功能的个体差异。当母体抗体效价超过1:64时,溶血风险显著升高,而效价达到1:512时可能引发胎儿水肿等严重并发症。

临床观察表明,ABO溶血症的典型表现呈现时间梯度特征:出生后24小时内出现黄疸者占25%,72小时达峰者占60%,仅5%病例出现血红蛋白<60g/L的重度贫血。值得注意的是,约30%患儿在出生2-6周后出现"晚期贫血",这与红细胞寿命缩短至35天(正常为120天)及代偿不足相关。来自河北省新生儿科的研究显示,及时接受光疗的患儿中,95%无需换血即可控制病情。

三、医学干预与预防策略

产前防控体系建立在对风险分层的精准识别上。建议所有O型血孕妇在孕16周、28周进行抗体效价检测,动态监测值超过1:128时需启动干预。中药茵陈蒿汤等疗法可降低抗体活性,而免疫球蛋白注射能阻断Fc受体介导的抗体转运。

产后管理遵循"早识别、早干预"原则:出生后每小时监测经皮胆红素,血红蛋白<130g/L伴网织红细胞>6%提示溶血活动。光疗作为一线治疗,通过波长425-475nm的蓝光使胆红素异构化为水溶性物质排出,可将血清胆红素日均降幅提高4mg/dL。北京儿研所的临床数据显示,联合静脉丙种球蛋白(1g/kg)治疗可使换血需求降低70%。

四、社会认知与遗传咨询

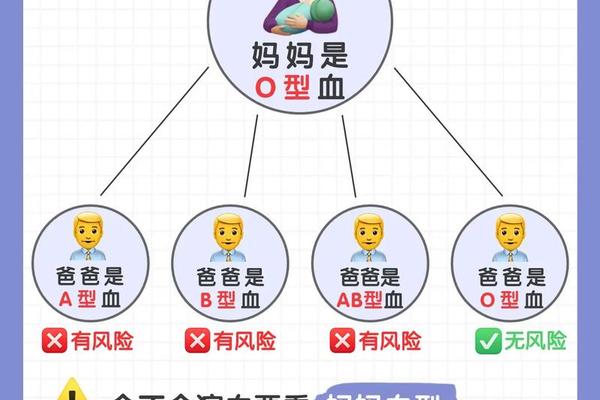

公众对ABO溶血存在双重认知误区:一方面过度恐慌,如误认为O型女性必须避免与AB型配偶结合;另一方面又低估风险,忽视晚期贫血的监测。基因检测技术的进步为风险预测提供新工具,如PCR-SSP法可提前12周确认胎儿血型,使高危妊娠的检出率提升至98%。

建议血型不合夫妇在孕前接受遗传咨询,了解cisAB型等罕见血型的特殊遗传规律。建立区域性的稀有血型数据库,完善抗体效价动态监测网络,将成为未来降低溶血致残率的关键。同时需开展公众教育,消除"血型决定论"等伪科学观念,强调DNA检测才是亲子鉴定的金标准。

AB型与O型血组合家庭的溶血风险客观存在,但现代医学已形成成熟的防控体系。通过孕前筛查、孕期监测、产后干预的三级预防,可将严重并发症发生率控制在1%以下。未来的研究应聚焦于抗体效价预测模型的优化、新型免疫调节剂的开发,以及基因编辑技术在血型抗原修饰中的应用探索。对于已发生溶血的患儿,建立长达6个月的贫血随访机制,有助于改善远期预后。医学的进步正不断改写遗传宿命论,赋予每个新生命更平等的健康起点。