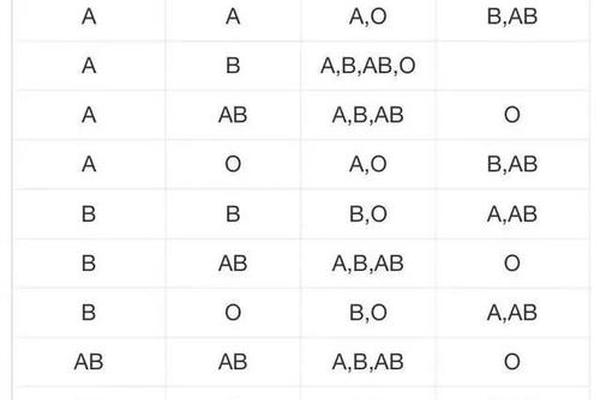

血型作为人体最基础的生物学标记之一,其分类基于红细胞表面的抗原差异。ABO血型系统作为人类最早发现的分类标准,将血液划分为A、B、AB、O四种类型。其中,A型血的特征是红细胞表面携带A抗原,血清中则含有抗B抗体。这种抗原的差异源于基因调控的糖基转移酶活性,A型血的基因型可能为AA或AO,通过显性遗传规律传递给后代。

从全球分布来看,A型血在东亚人群中的占比约为30%,其亚型(如A1和A2)的存在进一步增加了血型鉴定的复杂性。例如,A2型因抗原表达较弱,可能被误判为O型,这对临床输血安全提出了更高要求。这种生物学特性不仅决定了输血相容性,也为疾病易感性研究提供了重要线索。

健康风险:血型与疾病的关联性

大量研究表明,不同血型与特定疾病的发生率存在相关性。A型血人群的整体患癌风险较其他血型高12%,尤其在胃癌、癌等消化系统肿瘤中更为显著。这可能与A型抗原促进幽门螺杆菌黏附的特性有关。A型血因血液黏稠度较高,心血管疾病风险也需引起重视。

相比之下,O型血因缺乏A、B抗原,在疟疾抵抗力及血栓风险上表现出优势,其血栓发生率比非O型血低30%。AB型血则因凝血因子VIII水平较高,深静脉血栓风险居首。B型血与糖尿病关联性较强,可能与其消化吸收特性相关。这些差异提示,血型可作为个体化健康管理的参考因素之一,但需结合后天生活习惯综合评估。

性格与血型:科学证据的辨析

尽管“A型血严谨,B型血乐观”等说法广为流传,但科学研究对此持否定态度。1927年日本学者提出的“血型性格论”缺乏可重复性证据,2016年《国际家庭科学杂志》明确指出两者无显著关联。A型血人群的条理性与焦虑倾向,更多源于社会环境与个人经历,而非基因决定。

心理学实验显示,血型对性格的影响微乎其微,其相关性常被“巴纳姆效应”放大。例如,约30%的A型血个体确实表现出较强的计划性,但这与后天职业训练的相关性高达72%。将性格简单归因于血型,可能忽视了个体发展的多维影响因素。

社会意义:从输血到文化隐喻

在医疗领域,A型血的临床价值体现在输血安全性上。作为仅次于O型血的常见血型,其供体资源相对充足,但需严格区分Rh阴性等稀有亚型。日本学者发现,A型血个体在器官移植排斥反应中的发生率较B型血低15%,这为免疫学研究提供了新方向。

文化层面上,A型血常被赋予“完美主义者”的标签,这种认知在日韩企业招聘中甚至影响岗位分配。这种刻板印象缺乏生物学依据,反而可能加剧社会偏见。值得关注的是,中国发现的国际首例A亚型突变案例,揭示了血型系统的进化复杂性,为人类遗传学研究开辟了新路径。

血型价值的辩证认知

综合现有研究,血型系统是人类进化过程中形成的生物标记,其健康关联性反映的是统计学趋势而非必然规律。A型血在癌症风险上的劣势,可通过定期筛查和饮食调控(如减少腌制食品摄入)进行干预;其血液黏稠度问题,亦能通过运动与水分补充改善。

未来研究应聚焦于基因-环境交互作用,例如A型抗原与肠道菌群的关联机制。在临床实践中,需建立基于血型的精准预防体系,同时避免“血型决定论”的认知偏差。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:“血型是生命的密码,但破译它需要科学与理性的钥匙。”