血型遗传一直是生物学和医学领域备受关注的话题,它既承载着生命的奥秘,也常引发普通人日常生活中的困惑。当一对父母分别为A型血和O型血时,他们的孩子是否可能拥有AB型血?这一问题看似简单,实则涉及复杂的遗传机制与罕见的生物学现象。从常规遗传规律到基因突变,从临床医学案例到社会争议,这一命题背后隐藏着科学探索的深度与人类认知的边界。

血型遗传的基本规律

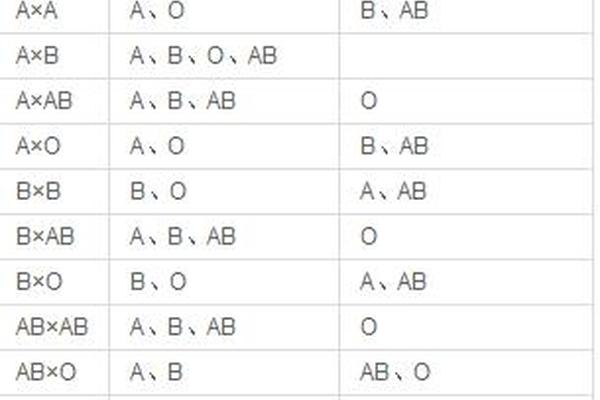

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由位于第9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)决定。其中IA和IB为显性基因,i为隐性基因。A型血的基因型可能是IAIA(纯合子)或IAi(杂合子),而O型血则只能是ii。

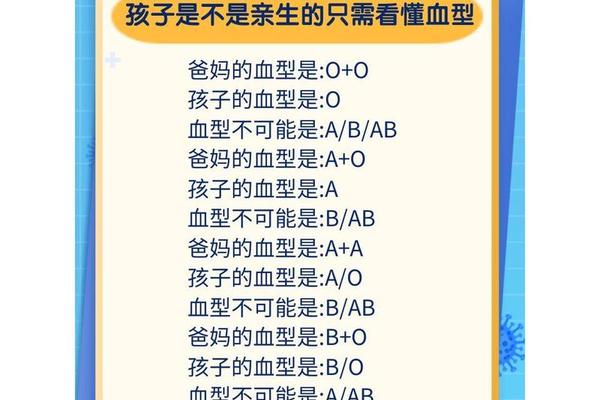

当A型血(IAi)与O型血(ii)结合时,父母分别将IA或i基因传递给子代。孩子的基因型只能是IAi(表现为A型血)或ii(表现为O型血)。从统计学角度看,若A型血父母为杂合子(IAi),孩子有50%概率继承A型血,50%概率为O型血。这一结论在多个权威文献中得到验证,例如维基百科对ABO血型系统的描述明确指出,O型血与A型血的组合无法产生AB型后代。

血型异常的罕见机制

尽管常规遗传规律排除了A型与O型父母生育AB型孩子的可能性,但医学史上仍存在少数特殊案例。其中最具代表性的是孟买血型(Bombay phenotype)和顺式AB型(Cis-AB)。

孟买血型的个体因缺乏H抗原前体物质,其红细胞无法正常表达A或B抗原,导致常规血型检测显示为O型。但其基因型可能携带IA或IB基因。例如,若母亲实际为AB型(基因型IAIB),但因H基因突变表现为“伪O型”,则可能将IA或IB基因传递给子代,从而产生AB型孩子。这种血型全球发生率不足万分之一,且多与近亲婚姻相关。

另一种情况是顺式AB型,即IA和IB基因位于同一条染色体上,另一条染色体携带i基因(基因型为IAIB/i)。这类人群常规检测显示为AB型,但与O型血伴侣结合时,可能将IAIB基因传递给子代,导致孩子呈现AB型。2016年日本学者山本的研究发现,顺式AB型在中国人群中的发生率约为五十万分之一。

医学实践与社会认知冲突

血型异常现象常引发家庭信任危机。例如,湖南益阳曾出现一对A型血夫妇生育O型血孩子的案例,父亲一度怀疑亲子关系,最终通过基因检测证实为母亲携带罕见的顺式AB型基因。类似案例提示,血型鉴定不能作为亲子关系的唯一依据。

从医学角度,ABO血型不合还可能引发新生儿溶血风险。当O型血母亲与A型血父亲生育A型血胎儿时,母体抗A抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致黄疸甚至脑损伤。统计显示,约15%的O型血孕妇会发生此类免疫反应,但仅1%-3%需要临床干预。产前血型筛查和抗体效价监测尤为重要。

未来研究方向与思考

随着基因测序技术的发展,血型研究正从表型分析转向分子机制探索。例如,2023年《自然·遗传学》刊文指出,ABO基因区域的多态性可能与癌症风险相关,这为血型研究开辟了新的跨学科方向。合成生物学尝试通过基因编辑技术人工合成通用血型红细胞,或可解决血库资源短缺问题。

在层面,血型异常案例揭示了公众科学素养的不足。一项针对中国家庭的调查显示,68%的受访者认为“血型不符必定非亲生”,这种认知偏差易导致家庭矛盾。加强血型遗传知识的科普教育,建立完善的基因检测服务体系,成为维护社会稳定的重要课题。

总结

A型与O型血父母生育AB型孩子的可能性在常规遗传框架下几乎为零,但罕见基因变异的存在为这一命题提供了科学解释。这些案例不仅展现了生命科学的复杂性,也警示我们:在认知自然规律时,需保持开放与审慎的态度。未来,通过技术创新与知识普及,人类有望更精准地解读血型密码,同时构建更理性的社会认知体系。对于普通家庭而言,当遭遇血型矛盾时,基因检测而非主观臆断,才是解决问题的科学路径。