血液作为生命的重要载体,其供需矛盾始终是医疗领域的核心挑战。近年来,科学家通过酶工程技术实现了A/B型血向O型血的转化,这项突破或将改写输血医学的历史。关于B型血被称为“熊猫血”的误解仍在公众中广泛存在,这背后既有血型系统复杂性的影响,也折射出血型科普的迫切需求。

酶催化下的血型革命

血型的本质差异源于红细胞表面糖链结构的不同。A型血的抗原末端带有N-乙酰半乳糖胺,B型血则连接半乳糖,而O型血仅保留基础H抗原。2024年丹麦技术大学团队在《自然·微生物学》发表的研究显示,从肠道嗜黏蛋白阿克曼菌中提取的酶组合,能精准剪切A/B抗原的末端糖链,使其恢复为O型血的H抗原结构。这种酶的作用效率比2018年加拿大团队发现的肠道酶提升30%,且对扩展型抗原同样有效。

技术突破背后是长达40年的探索。早在1982年,科学家便发现咖啡豆中的α-半乳糖苷酶可去除B型抗原,但因酶用量过大难以实用化。军事医学科学院2014年从海南咖啡豆提取的改良酶,已具备临床转化潜力。新型组合酶的问世标志着血型转换技术进入新阶段,但A型抗原的完全清除仍是技术难点。

B型血的“熊猫血”误解溯源

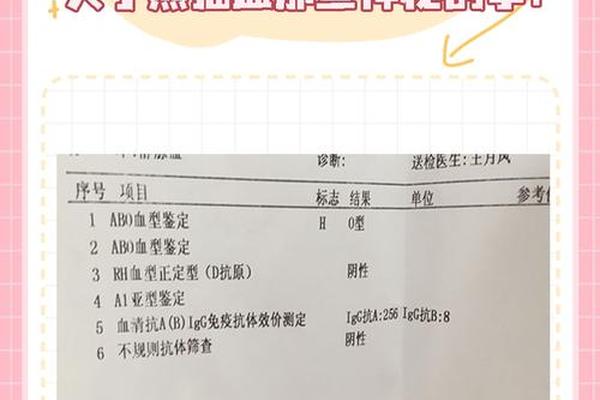

在ABO血型系统中,B型血的全球占比约为16%,虽低于A型(28%)和O型(44%),但真正被称为“熊猫血”的应是Rh阴性血型。中国汉族人群中Rh阴性比例不足0.4%,其稀有性远超ABO系统中的任何类型。部分医疗机构将B型Rh阳性血误标为“熊猫血”,源于对双血型系统认知的混淆。

这种误解可能源于特殊案例的传播放大。如云南某医院曾将B型Rh阴性血简称为“B型熊猫血”,导致概念混淆。实际上,Rh血型系统独立于ABO系统,其D抗原的缺失才是“熊猫血”的本质特征。当B型血与Rh阴性叠加时,患者输血难度将成倍增加,这类人群仅占全球人口的0.06%。

通用血型转换的临床价值

酶法血型转换的核心价值在于创造“通用血库”。O型Rh阴性血库存常年不足需求量的1/3,而通过酶处理可将普通血型转化为通用型。浙江大学团队研发的三维凝胶网络包裹技术,可同时遮蔽ABO和Rh抗原,使转化后的红细胞兼容性提升87%。这种“分子隐身衣”与酶催化技术形成互补,为稀有血型患者构建双重保障。

经济效益同样显著。1单位酶处理血成本较传统筛查降低60%,且保质期延长至42天。在战区或灾害救援中,该技术可实现血液资源的快速适配。但临床应用仍需解决酶残留风险,以及转化后红细胞携氧能力是否受损等关键问题。

血型认知的科学重构

血型系统的复杂性远超公众想象。除ABO和Rh系统外,人类已发现35种血型分类方式,MNSSU、Kell等系统同样影响输血安全。基因测序显示,ABO基因座存在超过300种变异体,这解释了为何父母均为O型却可能生出AB型子女。

针对B型血的认知偏差,亟需建立多层科普体系:医疗机构应规范使用“Rh阴性”术语;基因检测机构可将扩展血型分析纳入常规项目;教育系统需在生物学课程强化血型遗传机制。新加坡血库推行的“血型身份证”制度,通过二维码集成完整血型信息,值得全球借鉴。

未来展望与建议

血型转换技术正从实验室走向临床,预计2026年将完成首个人体试验。研究者建议:①建立酶活性动态监测标准;②开发抗原清除率≥99.9%的纳米酶;③将血型转化纳入应急血液管理体系。对于公众认知纠偏,可借助AI辅助诊断系统,在献血环节自动生成双血型报告。

这项跨越半个世纪的研究启示我们:生命科学的突破不仅需要技术创新,更依赖基础认知的革新。当酶剪刀剪开血型壁垒时,人类也在剪开对生命奥秘的又一层遮蔽。