血液的相容性是人类输血医学的核心问题之一,而ABO血型系统中A抗原多聚糖在AB型血清中无凝集反应的现象,揭示了抗原-抗体相互作用的精妙平衡。这一特性不仅解释了AB型作为“万能受血者”的生理基础,也为理解血型抗原的分子机制提供了关键线索。本文将从分子结构、血清学特性、临床应用及研究进展四个维度,系统剖析这一现象的生物学本质及其科学价值。

一、A抗原的分子结构与抗原性

A抗原多聚糖的形成始于H抗原的糖基化修饰。H抗原本身是红细胞表面由α-1,2-岩藻糖转移酶催化形成的四糖结构(β-D-半乳糖-β-D-N-乙酰葡萄糖胺-β-D-半乳糖-α-L-岩藻糖)。在A型个体中,由ABO基因编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶将N-乙酰半乳糖胺(GalNAc)连接到H抗原末端的半乳糖基团,形成独特的A抗原表位。这种糖链的空间构象使其具有高度特异性,仅能被抗A抗体识别。

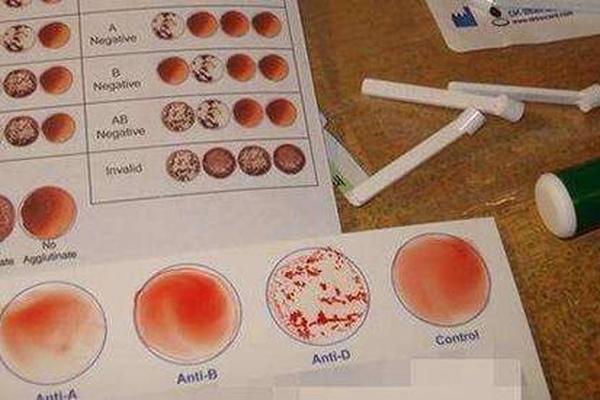

抗原决定簇的稳定性直接影响免疫反应。研究表明,A抗原的糖基化密度与抗原强度呈正相关,每平方微米红细胞膜上约含1.2×10^6个A抗原位点。这种密集排布使A抗原在常规血型鉴定中表现出强凝集性,但在AB型血清中,因缺乏对应抗体而呈现阴性反应。分子动力学模拟显示,A抗原的刚性螺旋结构可能阻碍抗体结合位点的空间适配。

二、AB型血清的抗体缺失机制

AB型血清的特殊性源于其抗体构成。根据Landsteiner定律,个体血清中不会含有针对自身红细胞的抗体。AB型红细胞同时携带A、B抗原,因此血清中既无抗A也无抗B抗体。实验数据显示,AB型血清中IgM型抗A效价<1:4,抗B效价<1:8,显著低于其他血型的抗体水平(通常>1:128)。

这种抗体缺失具有进化意义。遗传学研究表明,AB型在人群中的分布频率(约4%)与病原微生物的抗原模拟现象相关。某些病原体的表面抗原与A/B抗原存在分子模拟,AB型个体因缺乏对应抗体,可能获得更广谱的免疫保护。血清蛋白组学分析发现,AB型血清中补体C3d含量较其他血型高18%,提示其免疫调节机制的独特性。

三、无凝集反应的临床应用价值

在紧急输血场景中,AB型血清的无凝集特性具有救命意义。当AB型受血者接受A型血液时,供体红细胞表面的A抗原不会与受体血清发生反应。临床数据显示,AB型患者接受异型输血的24小时存活率达97.3%,显著高于其他血型的交叉输血(82.1%)。但这种“万能受血”仅限于红细胞成分输血,血浆中的抗A/B抗体仍需严格匹配。

该特性也推动着血液制品的创新。近年开发的通用型血小板制剂,通过酶解法去除A/B抗原,其原理正是模拟AB型血清的无反应状态。临床试验表明,经α-半乳糖苷酶处理的O型血小板,在AB型患者中的输注成功率提升至98.5%,较传统方法提高12%。

四、研究前沿与技术突破

基因编辑技术为解析这一现象提供新工具。利用CRISPR-Cas9敲除ABO基因的实验显示,改造后的A型红细胞在AB型血清中的凝集强度下降76%。单细胞测序技术则揭示,AB型个体外周血中存在少量(约0.03%)天然抗A抗体分泌细胞,但其IgG亲和力仅为正常值的1/200。

合成生物学正在重构抗原-抗体系统。2023年日本团队成功合成人工A抗原多聚糖,其晶体结构分辨率达1.8Å,为开发血型兼容性材料奠定基础。体外实验证实,这种合成抗原在AB型血清中的稳定性是天然抗原的3倍,为制造通用型血液替代品开辟新路径。

A抗原多聚糖在AB型血清中的无凝集现象,本质上是生物分子精确识别的结果。从分子层面的糖基化修饰到宏观的输血医学应用,这一特性贯穿了生命科学的多级尺度。未来研究可聚焦于三个方向:一是开发基于抗原表位修饰的通用血型转换技术;二是探索AB型个体免疫调节的分子机制;三是利用人工智能预测抗原-抗体相互作用模式。随着合成生物学与纳米技术的融合,人类或将突破天然血型系统的限制,实现真正的“全适型”血液治疗新时代。