当一位母亲的血型报告单上同时出现“A型”与“Rh阴性”的标识,这代表着她同时属于ABO血型系统和Rh血型系统两大体系中的特殊存在。作为仅占中国汉族人口0.3%的“熊猫血”携带者,这类母亲的血型特征不仅关乎自身健康管理,更直接影响着生育选择和医疗决策。理解这种双重血型系统的本质,是每位相关个体与家庭都应具备的生命科学素养。

血型系统的双重密码:ABO与Rh的并行机制

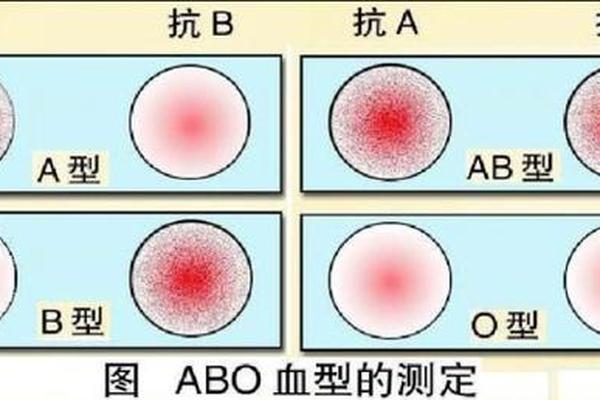

在人类的红细胞表面,ABO抗原与Rh抗原如同两套独立运行的密码系统。A型血属于ABO血型系统,由第9对染色体上的基因决定,表现为红细胞表面携带A抗原;而Rh阴性则属于Rh血型系统,由第1对染色体上的RHD基因决定,其核心特征在于红细胞表面缺乏D抗原。

这两个系统的独立性意味着血型组合存在16种可能性。例如A型Rh阴性(A-)与O型Rh阳性(O+)的搭配完全可能,正是这种基因的自由组合规律,使得普通血型父母可能生育Rh阴性后代,或Rh阳性父母携带隐性基因。临床数据显示,当父母均为Rh阳性杂合体(Dd)时,子女出现Rh阴性纯合体(dd)的概率为25%。

遗传图谱中的隐性密码:从家族史到基因检测

Rh阴性血型的遗传遵循孟德尔隐性遗传规律。若父母双方均携带一个隐性d基因(Dd型),即便表现型为Rh阳性,仍有25%概率将两个d基因传递给子代,使其成为Rh阴性。这解释了为何部分家族中会隔代出现“熊猫血”个体,也提示着基因检测在孕前咨询中的重要性。

现代基因分型技术可精准识别RHD基因的1227A突变,这种被称为“亚洲型DEL”的变异占中国Rh阴性人群的20-30%。携带该突变的个体虽常规检测显示为Rh阴性,但其微弱的D抗原表达使其无需担心新生儿溶血风险,这类“假熊猫血”的鉴别直接关系到医疗决策的制定。

妊娠风险的双重考量:抗体监测与免疫干预

对于A型Rh阴性孕妇而言,胎儿若继承父亲的Rh阳性基因,母体可能通过胎盘接触D抗原产生IgG抗体。首胎通常风险较低(致敏率约1%),但流产、羊水穿刺等医疗操作可能引发初次致敏。二胎时抗体效价若超过1:64,胎儿发生溶血性贫血的风险将骤增至80%,严重者可导致胎儿水肿或死胎。

预防措施形成完整链条:孕28周注射抗D免疫球蛋白可中和90%的致敏风险,产后72小时内追加注射能有效清除残留抗原。浙江大学儿童医院的案例显示,通过动态监测抗体效价联合超声多普勒血流监测,可使严重溶血病例的检出时间提前至孕24周,为宫内输血等干预赢得时机。

医疗支持的立体网络:从血液储备到社会互助

稀有血型联盟的建立为A型Rh阴性母亲构筑了安全网。部分三甲医院推行自体储血技术,允许孕妇在孕32周前分次储存600ml全血,这种“血液保险”可使术中用血安全性提升40%。深圳血液中心的数据表明,区域性熊猫血库的联网使应急供血响应时间从72小时缩短至12小时。

社会认知层面仍存在亟待突破的误区。调查显示,38%的公众误将Rh阴性等同于疾病,而实际上这只是正常的遗传变异。科普教育需着重强调:定期献血参与“熊猫血”互助、避免非必要流产、完整记录医疗暴露史等行为,都是该群体健康管理的重要环节。

在科学与人文之间构建生命防线

A型Rh阴性血型母亲的特殊性,既是基因随机分配的生物学现象,也是现代医学重点关注的临床课题。从基因检测技术突破带来的精准分型,到抗D免疫球蛋白预防体系的建立,再到社会支持网络的完善,每一步进展都在重新定义“稀有”背后的医学意义。未来研究应着力于DEL型人群的精细化管理和新型抗D药物的国产化研发,让每个生命都能在科技与人文交织的安全网中安然绽放。