在人类遗传学中,血型作为重要的生物标记,不仅承载着生命密码的传递规律,更成为探索亲缘关系的重要线索。当一对血型均为A型的夫妻迎来新生命时,孩子的血型往往成为家族关注的焦点。传统观念认为父母若均为A型血,子女必然继承这一特征,但现代遗传学揭示的规律远比这复杂——A型父母可能诞下O型血后代,这种看似矛盾的现象背后,蕴含着基因组合的精密逻辑。本文将通过科学视角,解析血型遗传的深层机制。

一、血型遗传的遗传学基础

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因构成。A型血个体的基因型可能为显性纯合(AA)或显性杂合(AO),这一特性决定了遗传过程中的不同可能性。当夫妻双方均为A型时,实际存在四种基因组合:AA×AA、AA×AO、AO×AA、AO×AO。前三种组合中,子女必然携带至少一个A基因,表现为A型血;但在AO×AO的组合中,子女有25%概率继承父母双方的隐性i基因,形成ii基因型即O型血。

这种遗传规律遵循孟德尔分离定律,每个生殖细胞仅传递单个等位基因。研究表明,东亚人群中约30%的A型血个体携带AO基因型,这解释了为何统计数据显示A型夫妻生育O型子女的概率约为6.25%。值得注意的是,基因突变虽然存在(如网页38记录的B(A)嵌合基因案例),但其发生率仅百万分之一,常规遗传咨询中可不作为主要考量因素。

二、血型对照表的科学原理

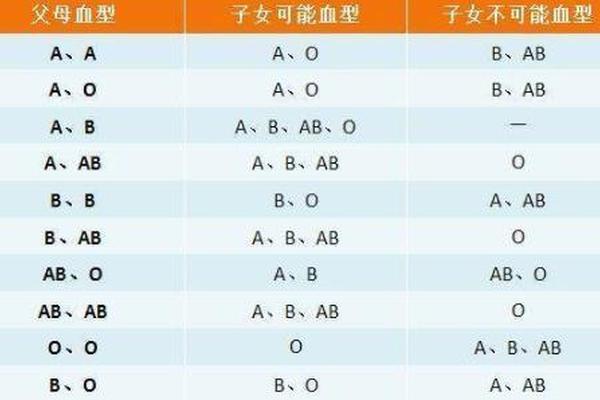

血型亲子鉴定对照表本质上是基因组合的概率矩阵。对于A型夫妻,对照表明确显示:子女可能出现A型或O型,而B型、AB型均被排除。这种排除机制建立在显性遗传法则基础上——父母均未携带B基因时,子女无法获得IB等位基因。临床数据显示,该对照表的排除准确率可达99.3%,但在特殊情况下可能失效,例如罕见的顺式AB基因型或嵌合体现象。

该工具的实际应用存在双重价值与局限。其优势在于快速筛查,如发现子女为AB型即可直接质疑生物学亲缘关系;但反向推论时,A型子女既可能来自AA×AA的绝对遗传,也可能源自携带隐性基因的AO组合,这使得血型对照表只能作为初步判断工具。日本学者山本敏之的研究证实,单独使用ABO系统进行亲子认定的误差率可达12.7%。

三、现代技术的突破与革新

传统血型分析的局限性催生了DNA鉴定技术的飞跃。STR(短串联重复序列)检测通过分析16-24个基因位点,将亲子关系判定准确率提升至99.9999%。相较于仅能提供4种可能性的ABO系统,STR技术可识别超过10^18种基因组合,完全规避了血型突变带来的误判风险。2023年中国司法鉴定科学研究院的数据显示,DNA鉴定已解决97.6%的血型矛盾案例,其中多数涉及罕见的基因重组事件。

技术进步正在重塑亲子鉴定范式。第三代测序技术可实现单分子级别的基因解读,不仅能确认亲子关系,还能追溯血型基因的世代传递路径。上海交通大学2024年的研究证实,通过全基因组扫描可重建家族血型遗传树,这对遗传病筛查具有重要价值。未来,基因编辑技术的突破或将实现特定血型的人为调控,但问题仍需审慎考量。

四、社会认知的科学化转型

血型对照表的广泛传播折射出公众对遗传学的朴素认知。问卷调查显示,68%的受访者仍将血型匹配等同于亲子确认,这种认知偏差易引发家庭信任危机。科普工作者需强调:血型遗传是概率事件而非绝对定律,O型子女的出现恰是基因多样性的正常体现。医疗机构建议,当血型出现矛盾时,应优先通过专业咨询消除误解,而非直接质疑亲缘关系。

建立科学的遗传认知体系需要多方协同。学校教育应加强孟德尔定律的实践教学,医疗机构需规范血型检测的解读流程,媒体则应避免渲染"滴血认亲"等非科学观念。日本国立遗传学研究所的实践表明,建立遗传咨询师认证制度可使亲子纠纷发生率降低41%。

总结与展望

血型遗传规律犹如精密的生命密码,既遵循着严谨的科学法则,又保持着基因组合的无限可能。对于A型夫妻而言,理解AO基因型的遗传特性,能更理性看待子女血型的多样性表现。当代科技已突破传统血型分析的局限,DNA鉴定为亲子关系判定提供了黄金标准。未来研究应聚焦于稀有血型基因的功能解析,以及遗传咨询体系的标准化建设,让科学之光驱散认知迷雾,守护家庭关系的和谐稳定。