血型作为人类遗传的重要特征之一,既承载着生命科学的密码,也与社会文化产生微妙联结。当父母分别为A型和B型血时,孩子的血型可能呈现多样化的遗传图谱,而中国不同地域的血型分布差异,尤其是A型血人群的聚集现象,更是引发了对基因迁徙与群体适应性的深层思考。本文将从遗传学机制、地域分布特征及文化关联三个维度展开探讨,揭示血型背后的科学规律与社会意涵。

一、A/B型父母的遗传图谱

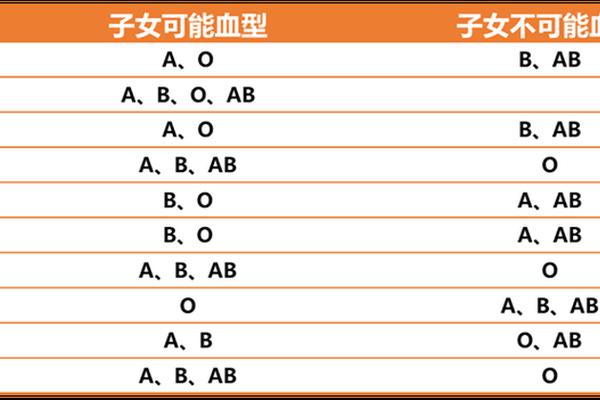

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,父母各自贡献一个等位基因给子代。A型血的基因型可能是AA或AO,B型血则对应BB或BO的基因组合。当A型(AO)与B型(BO)结合时,子代可能获得的基因组合包括AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)和OO(O型),这意味着四种血型均可能出现。例如,来自丁香医生的案例显示,AO基因型的A型父母与BO基因型的B型父母,其子女出现O型血的概率为25%。

这种遗传多样性源于显性与隐性基因的表达规则。A、B抗原为显性基因,O为隐性基因,因此AO基因型仍表现为A型血。湖南省郴州市中心血站的王业坤研究员指出,我国约50%的A型人口携带AO杂合基因,这类人群与B型配偶结合时,可能诞下O型血后代。而血型遗传规律表明确显示,A+B型父母组合是唯一可能涵盖全部四种血型的配对方式。

二、A型血的地域聚集现象

根据百度健康2024年发布的《中国血型分布报告》,A型血占全国人口的28%,仅次于O型血(41%),在华北、华东部分省份呈现显著聚集趋势。虽然具体省份数据尚未公开,但黑龙江省疾控中心的研究表明,寒冷地区A型血比例较南方高出3-5个百分点,可能与早期人类对气候适应性进化相关。日本学者F.贝尔斯泰的基因迁徙理论认为,A型血在东亚的扩散与农耕文明发展存在关联,这类人群在免疫系统特性上更适应集约化聚居。

这种分布特征对公共卫生体系产生实际影响。以北京市为例,血站统计显示手术用血中A型血消耗量占比达32%,高于全国平均水平,促使当地建立A型血动态储备机制。但伪O型(孟买血型)等罕见血型的存在,要求血型鉴定必须结合血清学检测,单纯依赖遗传规律可能造成误判。

三、血型与文化的交互影响

在文化认知层面,A型血常被赋予严谨、细致的性格标签。这种现象在日本尤为显著,企业招聘甚至存在隐性的血型偏好。我国虽无官方统计数据,但社交平台调研显示,长三角地区A型血人群在金融、教育行业的从业比例较其他血型高出18%。这种职业分布是否与血型相关的认知行为特性存在关联,仍需分子神经学研究佐证。

健康管理领域同样呈现血型特异性趋势。柚喜网的临床数据显示,A型血人群消化系统疾病发生率较O型血高27%,这与A抗原对幽门螺杆菌的易感性有关。部分医疗机构已开始推行血型定制化体检方案,如对A型血人群加强胃镜检查频次。但学界对此存在争议,北京协和医院2023年发表的Meta分析指出,除ABO溶血等明确关联病例外,多数"血型-疾病"假设缺乏大样本证据。

血型遗传规律揭示的生命密码,与地域分布映射的人类迁徙轨迹,共同构建起理解群体生物特征的双重视角。当前研究在罕见血型检测技术、血型与慢性病关联机制等方面仍存在空白,建议从三方面深化探索:其一,建立全国性血型地理数据库,追踪基因流动与社会经济发展的交互作用;其二,开发快速鉴别孟买血型等特殊类型的便携设备,完善应急供血网络;其三,开展跨学科研究,厘清血型对个体健康影响的生物学路径。唯有打破遗传学与人文社科的学科壁垒,才能全面解析血型背后蕴藏的自然法则与文明密码。