在医学常识中,人的血型通常被认为是由遗传决定且终生不变的生物学特征。近期关于血型变化的案例引发广泛讨论——个体小蓝幼年时被检测为O型血,成年后却显示为A型血。这种看似矛盾的现象挑战了传统认知,却也揭示了血型系统的复杂性和医学检测技术的发展轨迹。血型变化不仅涉及基因表达的深层机制,还可能受到后天环境、病理状态甚至检测技术的共同影响。本文将系统解析这一现象背后的科学原理。

一、血型系统的遗传学基础

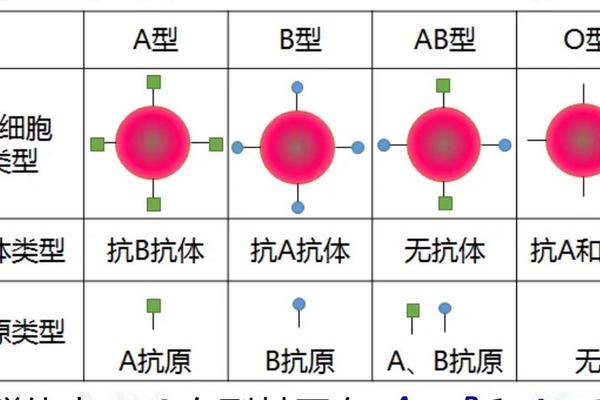

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的A、B、O三个等位基因控制。A和B为显性基因,O为隐性基因。理论上,O型血个体的基因型应为OO,而A型血可能表现为AA或AO基因型。小蓝的案例提示,其可能携带AO基因型,但早期检测未发现A抗原表达。

这种现象可能与抗原表达的阶段性有关。研究显示,新生儿红细胞表面的A/B抗原数量仅为成人的25%-50%。某些AO基因型个体在婴幼儿时期可能因抗原表达微弱,导致血清学检测误判为O型。随着生长发育,A抗原逐渐达到可检测水平,最终表现为A型血。这种"隐性A型"现象在ABO亚型中已有记载,例如A3型血就存在抗原表达不完全的特征。

基因突变或嵌合体等罕见遗传现象也不容忽视。2022年西北妇女儿童医院曾报道,一名接受造血干细胞移植的患儿血型由A型转变为供者的O型。虽然小蓝未经历移植治疗,但类似机制提示遗传物质的重编程可能影响血型表达,这为血型变化提供了另一种解释路径。

二、后天环境对血型的影响

特定病理状态可能改变红细胞表面抗原结构。肠道菌群产生的糖苷酶已被证实能修饰血型抗原,2024年《自然·微生物学》研究显示,Akkermansia muciniphila菌的外切糖苷酶可切除A/B抗原的末端糖基,实现血型转化。虽然这是主动干预的结果,但提示微生物活动可能影响抗原表达。某些肠道感染或菌群失衡状态下,细菌酶可能暂时改变抗原结构,造成检测偏差。

疾病导致的获得性B现象更值得关注。当A型血个体感染产β-半乳糖苷酶的细菌时,其红细胞表面的N-乙酰半乳糖胺可能被脱乙酰化形成半乳糖,呈现类似B抗原的特征。虽然小蓝表现为A型而非B型,但该机制说明微生物代谢产物确实能修饰血型抗原。2021年研究还发现,约0.1%的肿瘤患者会出现血型抗原减弱或消失,这与肿瘤相关的糖基转移酶异常有关。

医疗干预也是重要因素。除造血干细胞移植外,单克隆抗体治疗、放射性疗法等都可能影响造血功能。虽然目前无直接证据表明小蓝接受过特殊治疗,但现代医疗手段对血型系统的潜在影响需要纳入考量。2022年器官移植研究显示,供体来源的免疫细胞可能暂时改变受体血型表达。

三、检测技术的演进与误判

血型检测方法从早期的玻片凝集法发展到如今的分子诊断,灵敏度提升显著。1990年前广泛使用的血清学检测依赖肉眼观察凝集反应,对弱表达的A抗原易产生漏检。2019年《自然·微生物学》研究指出,传统方法可能遗漏30%的弱A亚型。小蓝幼年若采用此类方法,误判为O型的可能性较高。

现代分子检测技术如PCR-SSP可识别ABO基因的单个核苷酸多态性。2024年丹麦团队开发的酶转化技术,需要精确区分A抗原亚型才能实现完全转化。回溯性研究显示,我国2000-2010年间血型误检率达0.3%,主要源于试剂灵敏度不足和操作误差。个案分析表明,某些AO基因型个体在儿童期血清学检测呈O型,成年后分子检测确认为A型。

自测试剂盒的普及也带来新问题。2024年社交媒体用户自测血型时,因采血量不足、反应时间控制不当等,出现12%的结果偏差。虽然小蓝案例涉及专业检测,但提示血型判定需要标准化操作。日本输血学会建议,争议血型需结合血清学、分子生物学和家系调查三重验证。

小蓝的血型变化揭示了ABO系统的复杂本质。遗传学层面的隐性表达、后天环境对抗原结构的修饰、检测技术的局限性共同构成这一现象的合理解释。现有研究表明,血型系统的"稳定性"是概率意义上的常态,而非绝对法则。建议建立终身血型档案,结合基因检测跟踪抗原表达动态;临床输血前需进行新鲜血样复检;加强公众科普,消除"血型决定论"的认知误区。

未来研究可聚焦于:1)开发超高灵敏度抗原检测技术;2)建立中国人ABO亚型数据库;3)探索表观遗传对血型表达的影响。随着单细胞测序和糖组学的发展,人类有望全面解析血型变化的分子机制,为精准医疗提供新工具。血型系统的奥秘,仍在等待更深入的探索与发现。