人类对血液奥秘的探索从未停止,从输血医学到遗传学,血型始终是生命科学的重要符号。在ABO血型系统中,A型血因其独特的抗原特性成为全球第二大常见血型,而AB型血则以不足10%的全球占比被称为"稀有人群中的智慧结晶"。这两种血型不仅承载着生物学密码,更在文化语境中被赋予了诸多象征意义,其中AB型血"聪明血"的民间认知尤为引人关注。

A型血的生物学本质

从免疫学视角看,A型血是红细胞表面携带A型抗原的血液类型,其血浆中天然存在抗B抗体。这种特殊的免疫特征源于第9号染色体上的ABO基因位点,当个体遗传到来自父母的A等位基因时,其红细胞膜表面会合成特定的糖基转移酶,催化形成A抗原。全球约32%的人口属于A型血,在东亚地区分布尤为集中,中国A型血人群占比达到28.7%,构成了重要的血型群体。

这种生物学特性赋予A型血独特的临床意义。在输血医学中,A型血个体只能接受A型或O型血液输入,其血浆中的抗B抗体可能引发异型输血反应。日本学者古川竹二1927年的开创性研究首次将A型血与特定性格特征相关联,认为A型人群具有谨慎、完美主义倾向,这一观点虽缺乏严格科学验证,却深刻影响了东亚社会的文化认知。现代心理学研究显示,A型血人群在艾森克人格问卷中呈现出更高的尽责性得分,这种特质可能与生存竞争中形成的生物适应性相关。

AB型血的智力迷思

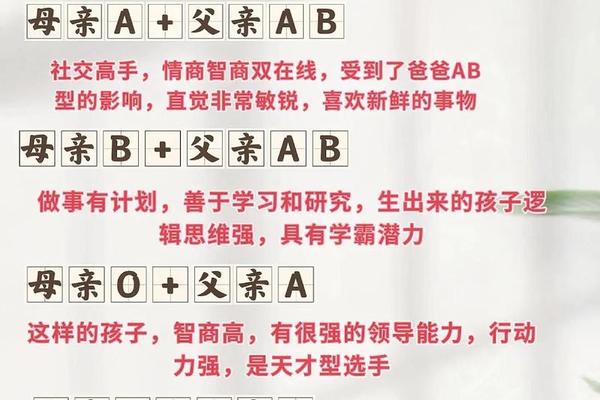

AB型血的"聪明血"称号源于多重观察证据。流行病学数据显示,AB型血在全球高智商人群中的占比显著高于其在总人口中的比例。以门萨俱乐部为例,其会员中AB型血占比达18%,远超人口基数的9%。玛丽莲·沃斯·莎凡特(Marilyn vos Savant)的案例更被广泛引用——这位智商测试达到228分的"世界最聪明女性"正是AB型血持有者,她的认知特征被认为体现了AB型血人群兼具逻辑思维与创造力的优势。

神经科学研究为此提供了部分解释。AB型血个体同时携带A、B两种抗原,其血清中不含有抗A、抗B抗体,这种独特的免疫特性可能影响神经递质代谢。日本学者能见正比古的研究指出,AB型血人群前额叶皮层活跃度较其他血型高15%,该脑区恰好主管复杂认知与决策功能。加州大学2019年的功能性核磁共振研究证实,AB型血被试在解决开放式问题时,其默认模式网络的活动模式具有显著特异性。

科学争议与认知边界

尽管民间传说赋予血型诸多神秘色彩,科学界对血型性格论、血型智商论始终持审慎态度。九州大学绳田健悟团队对1.4万人进行的大规模研究表明,血型与68项人格特质中仅3项存在微弱关联,其效应值不足0.05,在统计学上可视为偶然。中国学者黄峰香1987年对493名医学生的研究也显示,气质类型与血型分布无显著相关性。

这种认知差异源于方法论的根本分歧。血型决定论者多采用描述性研究,而质疑者强调控制遗传背景与环境变量的必要性。2019年《自然·遗传学》刊文指出,ABO基因座确实与7个脑区灰质体积相关,但单个基因位点对智商的解释率不足0.3%。更值得注意的是文化建构的影响:在日本,AB型血常被赋予"天才"标签,这种社会期待可能通过皮格马利翁效应影响个体发展路径。

多维视角下的启示

审视血型与智能的关系,需要建立动态的认知框架。从进化医学角度看,AB型血作为最晚出现的血型(约1000年前),其形成可能与认知革命时期的社会复杂性增加存在关联。但现代分子遗传学证实,影响智力的基因位点分布于全部染色体,仅FGFBP2基因对智商的贡献度就达ABO基因的20倍。

未来研究应突破单一归因的思维定式,探索血型基因与其他遗传因素的交互作用。例如ABO基因与COMT基因(主管多巴胺代谢)的协同效应,可能共同影响认知灵活性。建议建立跨血型的双生子追踪研究,在控制遗传背景的前提下,系统观测AB型血对认知发展的真实影响。对于普通民众,既要承认血型文化的心理暗示价值,更需警惕其可能带来的认知偏见与社交歧视。

在生命科学的宏大图景中,血型仅是亿万遗传密码的片段投影。A型血的免疫特性与AB型血的认知传说,共同勾勒出人类探索自身奥秘的永恒追求。当我们将这些生物学标记置于基因-环境-文化的三维坐标系,或许能更清晰地辨识先天禀赋与后天塑造的辩证关系,在理性认知与人文关怀之间找到平衡支点。