ABO血型系统的准确鉴定是临床输血安全的首要环节,而反定型试验作为正定型的必要补充,通过检测血清中天然抗体的存在,为血型判断提供双重验证。对于A型血型的鉴定,反定型结果需与抗A、抗B标准血清的正定型反应形成逻辑闭环。当患者血清与B型红细胞发生凝集(抗B阳性),而与A型红细胞无反应时,结合正定型结果可确认为A型。这一过程看似简单,实则涉及复杂的免疫学机制和临床干扰因素的排除,其科学性与严谨性直接关系患者生命安全。

反定型试验的免疫学基础

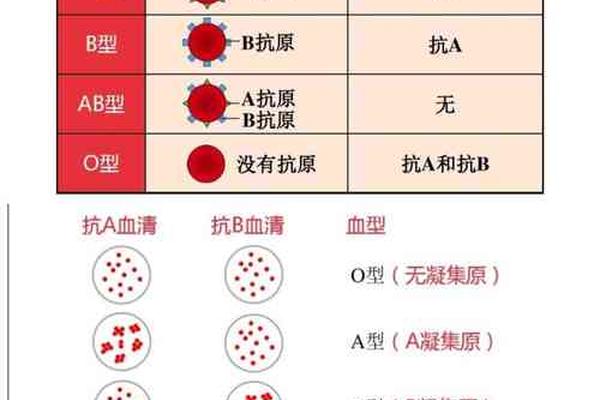

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血清抗体的对应关系。A型个体的红细胞携带A抗原,其血清中天然存在抗B抗体(IgM型),这种抗体在反定型试验中与B型标准红细胞表面的B抗原结合,形成肉眼可见的凝集反应。

从分子机制看,抗B抗体的产生源于肠道菌群中类似B抗原的糖类物质刺激,属于天然免疫应答的一部分。这种抗体的效价通常在出生后6个月逐渐形成,1岁时达到成人水平,并在老年阶段可能因免疫衰退而减弱。值得注意的是,A型亚型(如A2)人群的血清中可能携带抗A1抗体,这类特殊抗体的存在可能干扰反定型结果,需通过A1细胞进一步验证。

标准化操作流程与结果判读

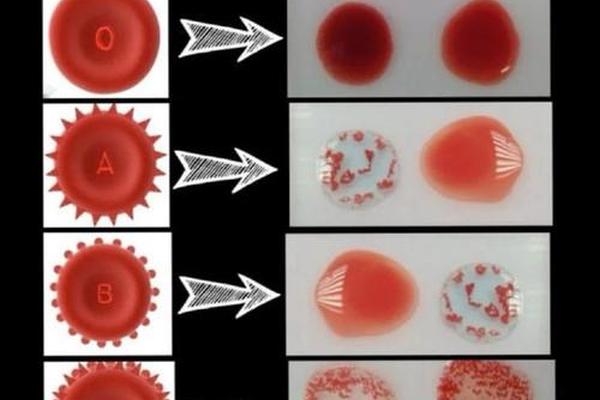

反定型试验的标准化操作包含三个核心步骤:血清与标准红细胞的混合、离心促凝、凝集现象的显微观察。根据《输血相容性试验标准检测流程》,A型血的反定型应符合以下特征:与B型红细胞呈现4+凝集(镜下呈块状聚集),与A型红细胞无凝集(镜下红细胞均匀分布),与O型红细胞无反应。

实际操作中需特别注意两点:一是血清与红细胞比例需严格控制在2:1(如50μL血清+25μL 5%红细胞悬液),比例失衡可能导致前带或后带现象;二是离心参数需设定为1000r/min×1min,过度离心会破坏凝集块,而离心不足则无法充分暴露弱反应。对于可疑的混合视野凝集(如部分凝集、部分游离),需采用生理盐水置换法排除缗钱状假凝集的干扰。

临床干扰因素的识别与处理

在A型反定型结果异常案例中,约60%的干扰源于患者病理状态。例如多发性瘤患者的高M蛋白血症,可通过包裹红细胞表面抗原或中和试剂抗体,导致假阴性反应;而冷凝集素综合征患者的IgM型自身抗体,可能在室温下与所有标准红细胞发生非特异性凝集。

实验室需建立系统的干扰排查流程:首先重复试验排除操作失误;其次进行直接抗人球蛋白试验(DAT)筛查致敏红细胞;最后通过37℃孵育、盐水洗涤或二硫苏糖醇(DTT)处理消除冷抗体干扰。对于近期输注O型红细胞的患者,需计算输血后时间与外周血中供者红细胞残留比例,必要时采用分子生物学方法进行基因分型。

质量控制的动态管理体系

反定型试验的质量控制涵盖试剂、设备、人员三大维度。试剂方面,标准A、B红细胞必须每周新鲜配制,并通过抗H试剂验证抗原表达强度,A型红细胞应呈现强H抗原反应(2+以上)。设备校准需每日进行,特别是离心机的转速和时间必须用校准仪验证,允许误差范围不超过±5%。

人员培训应着重于异常结果的识别能力培养。统计显示,42%的操作失误源于结果判读错误,例如将溶血误判为阴性,或将缗钱状排列误认为真凝集。建议采用双人复核制度,并结合数字化图像分析系统对凝集强度进行量化评分。

未来技术发展与挑战

随着分子诊断技术的普及,ABO基因分型已开始应用于疑难血型鉴定。研究发现,约0.1%的A型人群携带ABOB.01/O.01等位基因,其血清学表现可能呈现正反定型不符,此时基因检测可提供决定性证据。微流控芯片技术的引入,使反定型试验的灵敏度提升至传统方法的10倍,能够检测到效价低于1:8的弱抗体。

新技术的临床应用仍面临标准化难题。建议建立区域化血型参比实验室网络,统一不同平台的判读标准,同时开展多中心研究明确各类干扰因素的发生率及处理优先级,最终形成动态更新的临床实践指南。

总结

反定型试验作为ABO血型鉴定的基石,其科学价值不仅在于验证正定型结果,更在于揭示免疫系统的动态平衡状态。对于A型血型的判断,需综合血清学反应格局、临床病史、分子生物学证据进行多维分析。未来随着精准医疗的发展,反定型试验将从单纯的定性检测向定量化、智能化方向演进,为输血医学提供更强大的安全保障。建议临床实验室建立反定型异常结果的标准化处理路径,并通过持续教育提升技术人员对复杂案例的处置能力。