在人类对生命奥秘的探索中,血液始终笼罩着神秘面纱。ABO血型系统自1900年被奥地利科学家兰德斯坦纳发现以来,其复杂的抗原表达机制与人类健康、遗传乃至文化认知产生了深刻关联。其中,A型血作为全球占比约28%的血型群体,既承载着独特的生物学密码,又常被置于"贵族血统"的想象中。本文将从分子生物学、遗传规律、健康关联及文化隐喻四个维度,系统解析A型血的本质特征,并探讨四大血型中"贵族血"争议背后的科学真相。

一、A型血的生物学密码

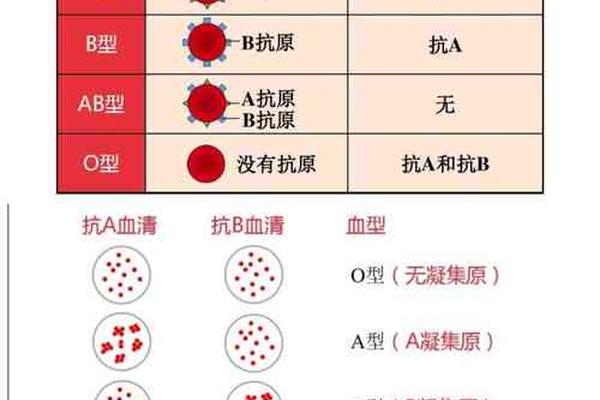

从分子层面看,A型血的本质特征体现在红细胞表面抗原的化学结构上。根据国际输血协会定义,A型血个体红细胞膜上存在N-乙酰半乳糖胺修饰的H抗原,血清中则含有抗B凝集素。这种抗原-抗体的特异性组合,使其在输血医学中形成严格的兼容规则:A型血可接受同型或O型血输入,但若误输B型或AB型血,将引发致命的溶血反应。

抗原表达的精密性还体现在亚型分化中。约1%的A型中国人属于A2亚型,其抗原表位数量仅为A1型的1/4-1/3,在交叉配血试验中易被误判为O型。这种分子层面的多样性,解释了为何部分A型血个体在紧急输血时需特殊处理。现代基因测序技术揭示,A型抗原的形成由9号染色体上的ABO基因调控,显性的A等位基因通过编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,完成糖链末端的特异性修饰。

二、遗传规律中的显隐博弈

A型血的遗传遵循孟德尔定律,但呈现出复杂的显隐关系。当父母基因型为AA/AO时,子女获得A型血的概率分别为100%和50%。中国血型地理分布研究显示,长江流域A型血占比达40%,与古代楚苗南蛮族群的基因融合密切相关。这种地域性聚集现象,反映出人类迁徙过程中基因漂变与自然选择的双重作用。

显性遗传特性使A型血在族群繁衍中具有传播优势。例如A型与O型父母组合,子女A型概率达75%,这解释了为何在农耕文明发达的长江流域,A型血能形成稳定遗传。但基因显性不等于表型优势,日本学者对1.5万例样本的追踪发现,A型血性格特征与遗传关联度不足0.3%,彻底否定了"血型决定论"的科学性。

三、健康维度的双重面相

流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的微妙关联。30国10万例癌症数据分析显示,A型血整体患癌风险较其他血型高12%,胃癌发生率更是O型血的1.2倍。这种风险可能与A型抗原促进幽门螺杆菌定植的特性相关。但辩证来看,A型人群对疟疾原虫的抵抗力显著优于O型,在传染病肆虐的古代反而具有生存优势。

所谓"贵族血"的健康神话在科学面前不堪一击。虽然O型血因缺乏A/B抗原被誉为"万能供体",但其消化道溃疡发生率比A型高35%。而A型血人群血清中高密度脂蛋白含量通常较B型高8-12%,这种"好胆固醇"优势使其心血管疾病风险相对降低。健康从来不是单一基因能决定的命题,生活方式干预可改变70%的血型相关疾病风险。

四、文化隐喻的解构与重构

贵族血统"的想象根植于20世纪初的伪科学土壤。1927年日本学者古川竹二提出"A型顺从、O型强悍"的谬论,这种理论后被军国主义扭曲为种族优劣论工具。现代心理学大数据证实,A型血所谓的"完美主义""谨慎谦让"等特质,在统计学上与其他血型无显著差异。

文化符号的重构应建立在科学认知之上。中国血型地理学研究发现,A型血在江浙地区的聚集对应着明清科举进士的密集分布,这实则是农耕文明重视教育的结果,而非血型本身赋予的"贵族禀赋"。将生物学特征异化为社会等级符号,本质是对复杂人性的粗暴简化。

纵观人类血型研究史,A型血既非神秘的天选之子,也不是疾病缠身的弱者。四大血型中所谓的"贵族血"争议,实质是科学认知与文化想象碰撞的产物。现代医学证明,O型血的健康优势仅限于特定疾病谱系,而A型血在抗疟疾、心血管保护等方面展现独特价值。未来研究应聚焦血型抗原的免疫调节机制,开发个性化医疗方案,而非陷入"血型优劣论"的认知陷阱。对于公众而言,理性看待血型文化,建立科学健康观,才是尊重生命多样性的应有之道。