在人类探索生命奥秘的历程中,血型始终是连接遗传学、医学与社会文化的纽带。ABO血型系统自1900年被发现以来,不仅为输血医学奠定了基础,更成为亲子关系推断的重要工具。A型血作为全球占比约30%的常见血型,其生理特征常被赋予独特的文化想象,而血型亲子鉴定对照表则通过遗传规律为家庭提供科学依据。本文将从科学原理、实践应用及争议案例等角度,系统解析这两个看似迥异却紧密关联的主题。

一、血型遗传的生物学基础

ABO血型系统由红细胞表面A、B抗原的分布决定。A型血个体携带A抗原,血清中含有抗B抗体,其基因型可能为AA或AO。这种遗传特性遵循孟德尔定律,父母各提供一个等位基因,如A型(AO)与O型(OO)结合时,子女可能为A型或O型。

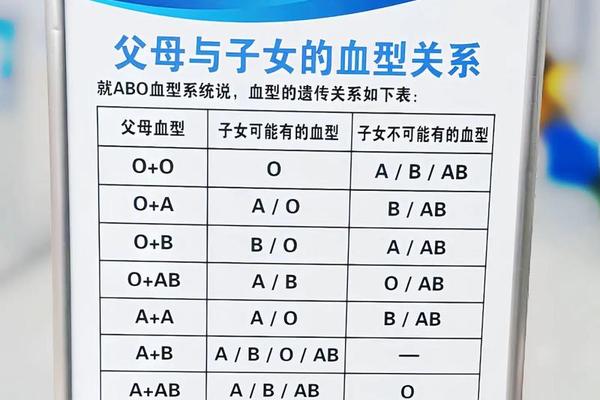

血型亲子鉴定对照表正是基于这种显隐性遗传规律构建。例如父母均为O型时,子女必为O型;若父母为A型和B型,则子女可能出现所有血型。这种规律性并非绝对,网页54记录的罕见案例中,AB型父亲与O型母亲竟诞下AB型女儿,后经鉴定为基因突变导致的“顺式AB型”,发生概率仅17万至58万分之一。这揭示了血型遗传的复杂性——H基因突变可能影响抗原表达,甚至出现常规检测中的“矛盾”结果。

二、亲子鉴定对照表的实践与局限

临床常用的血型对照表通过排除法辅助判断亲子关系。当子女血型不符合遗传矩阵时(如O型父母生出AB型子女),可初步质疑生物学关联。某医院曾接诊案例:B型父亲与O型母亲所育孩子呈现A型血,最终发现母亲实为孟买血型携带者,其基因型hh导致常规检测误判。

这种方法的准确性存在天然缺陷。仅依赖ABO系统仅有80%排除率,结合Rh系统后可达95%。基因重组、嵌合体等现象可能打破常规遗传规律。现代法医学强调血型鉴定需与DNA检测结合,后者通过16个STR位点分析,使亲子关系确认准确率达99.99%。

三、A型血的特质与文化隐喻

从生化特性看,A型血红细胞表面的A抗原由N-乙酰半乳糖胺构成,这种糖分子结构使其更易被特定病原体识别,研究显示A型人群对疟疾、诺如病毒的易感性较高。日本学者提出的“血型性格论”虽缺乏科学支撑,却衍生出A型血者偏好清淡饮食、体味较轻的民间说法,这或许与A型人群胃酸分泌较少的生理特征相关。

在输血医学领域,A型血的特殊地位凸显。其血清中的抗B抗体要求输血时严格匹配同型或O型供体,而作为受血者时又可接受A型或O型血液。这种双重角色使其成为血库管理的重点,统计显示亚洲地区A型血储备常面临季节性短缺压力。

四、现代技术的革新与挑战

微柱凝胶检测技术的出现使血型鉴定准确率提升至99.8%,通过标准化离心程序观察红细胞在凝胶中的分布形态,消除了传统玻片法的主观误差。基因测序更可识别ABOcisAB01等罕见亚型,为精准医疗提供支持。

技术进步也带来争议。部分国家已禁止雇主询问血型以防歧视,而亲子鉴定引发的家庭危机案例逐年增加。2019年某研究显示,约12%的血型矛盾案例最终DNA检测证实为生物学亲子关系,凸显过度依赖血型对照表的社会风险。

血型既是烙印在红细胞上的遗传密码,也是透视人类社会的多棱镜。A型血的生化特性仍在疾病防控领域展现价值,而亲子鉴定对照表作为遗传学的启蒙工具,其科学价值应被理性看待。未来研究需在分子机制层面深入探索血型抗原的调控网络,同时建立更完善的社会框架,让血型科学真正服务于人类福祉而非成为偏见之源。正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳所言:“血液中的密码远比我们想象的深邃,解开它们需要科学家的严谨与人文者的温情。”