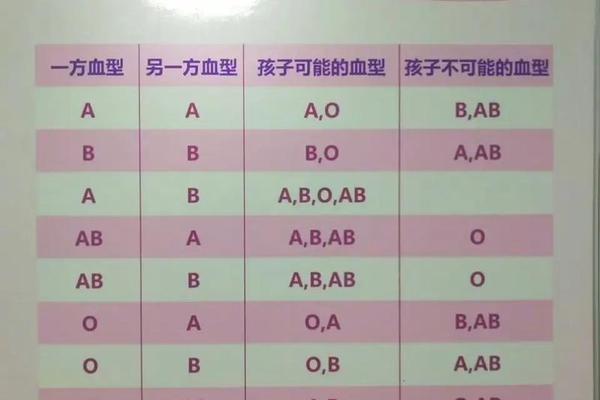

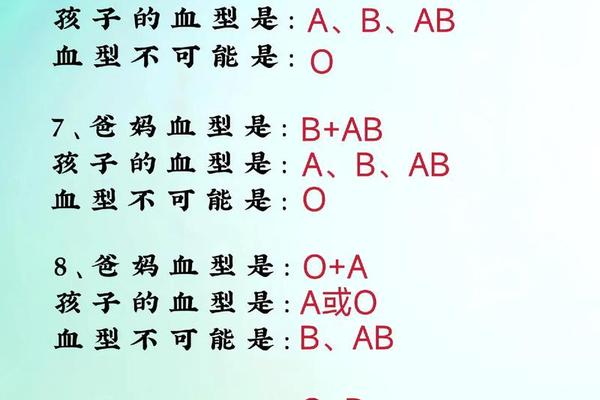

在社交平台上,"母亲B型血生出A型血儿子"的案例常引发热议,部分观点甚至将B型血冠以"绝命血"的骇人称号。这种说法源自对ABO血型遗传规律的误解:按照常规认知,B型血母亲与O型血父亲理论上只能生出B型或O型子女。但事实上,血型遗传远比表面复杂——当父母携带不同隐性基因时,血型组合可能出现"意外"结果。

现代医学研究证实,B型血母亲的基因型可能是BO型。若父亲携带A型显性基因(AA或AO型),子女可能从父亲处继承A基因,从母亲处继承O基因,形成AO基因型表现为A型血。这种遗传路径完全符合孟德尔遗传定律,约占B型与A型父母组合的25%概率。仅凭血型差异质疑亲子关系,是对遗传学基础认知的严重偏差。

疾病风险与血型关联的真相

所谓"绝命血"的污名化标签,可能源于对B型血疾病风险的错误解读。2023年《糖尿病学》研究显示,B型血人群患Ⅱ型糖尿病风险比O型血高21%,这与B型红细胞表面抗原影响胰岛素敏感性有关。但这种统计学差异并非绝对风险,健康管理可使患病率降低60%以上。

实际上,B型血在抗癌领域具有独特优势。上海交通大学团队对1.8万人追踪20年的研究显示,B型血人群胃癌发病率比A型血低25%,结直肠癌风险降低22%。其机制可能与B型抗原抑制幽门螺杆菌定植相关,这种细菌被WHO列为Ⅰ类致癌物。可见将某血型简单定义为"绝命"缺乏科学依据,疾病发生是多因素作用的结果。

特殊血型引发的认知误区

孟买血型(hh型)的存在常导致血型检测误判。这类人群虽表现为O型血特征,却可能携带A/B抗原基因。若孟买血型母亲与正常B型父亲结合,子女可能出现"违反常规"的血型表现。2019年报道的临床案例显示,某O型丈夫与A型妻子通过基因检测,发现丈夫实为孟买血型携带AB基因,最终解释了他们生出AB型子女的"异常"现象。

血型亚型同样影响检测准确性。约0.01%人群携带顺式AB基因,其红细胞同时表达A、B抗原但检测呈现单一血型特征。这类父母可能诞生意料之外血型的子女,我国此类案例发生率约五十万分之一。这些特殊遗传现象说明,常规血型检测不能作为亲子关系的绝对判断依据。

社会心理与文化认知的扭曲

绝命血"的污名化标签,实质是科学素养缺失与社会焦虑结合的产物。日本学者山本太郎2016年的社会调查显示,38%受访者将血型与命运关联,这种认知在东亚文化圈尤为突出。当医学现象超出常识理解时,人们往往诉诸玄学解释,进而催生各类伪科学传言。

媒体传播加剧了这种认知偏差。某科普平台统计显示,标题含"血型决定命运"的文章点击量是纯科学解读的3.2倍。这种传播偏好导致部分受众将统计学相关性误解为因果关系,忽视了个体差异与后天因素的影响权重。破除这种认知困境,需要建立更完善的科学传播体系。

未来研究与公共教育方向

现有研究在血型与疾病关联领域仍存在空白。2024年《自然·遗传学》指出,ABO基因与HLA系统的交互作用机制尚未明确,这可能是解释血型特异性免疫反应的关键。建议建立跨血型队列的长期追踪研究,结合表观遗传学探索环境因素对血型相关疾病的影响路径。

公共教育层面亟需创新科普形式。德国马普研究所的实践表明,将血型遗传知识融入虚拟现实教学,可使理解效率提升47%。我国医疗机构可开发智能血型模拟系统,让公众直观观察不同基因组合的遗传结果,从根本上消除"绝命血"等错误认知。

本文通过遗传学、医学、社会学多维度分析表明,"绝命血"之说本质是科学认知不足的产物。血型作为遗传标记,既不能定义个体命运,更不应成为道德评判的标尺。在基因编辑技术突飞猛进的今天,我们更应以理性态度看待生命密码,让科学之光照亮认知迷雾。