在东亚文化中,A型血常被赋予“完美主义”“敏感谨慎”等标签,甚至衍生出“A型性格决定命运”的流行观念。这种认知最早可追溯至古希腊希波克拉底的体液学说,他将血液占优者归为多血质型,认为其适应力强但兴趣多变。20世纪70年代,日本学者能见正比古提出“血液人间学”,进一步将A型血描述为崇尚完美、依附团队且易陷入神经质的群体。现代心理学研究表明,性格由遗传、环境、教育等多因素共同塑造,血型与性格的关联缺乏统计学支持。

从生理机制看,ABO血型抗原仅存在于红细胞表面,无法通过血脑屏障影响中枢神经系统,因此“血型决定性格”缺乏生物学基础。心理学实验也显示,血型性格说更多源于心理暗示效应:例如O型血者可能因了解相关理论而主动塑造外向特质。即便如此,A型血标签仍在社会认知中根深蒂固,甚至影响职场评价与婚恋选择。

二、血型亲子鉴定的科学原理与局限

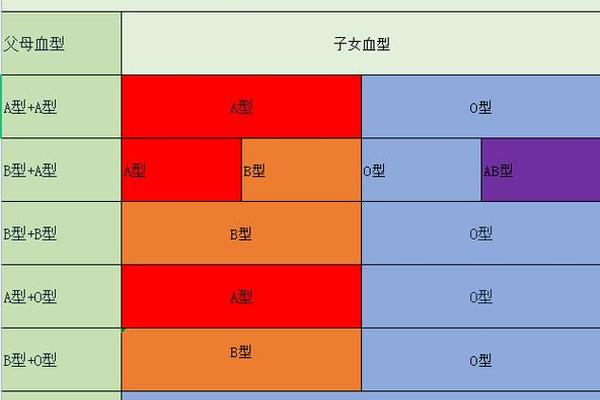

ABO血型遗传遵循孟德尔定律,父母血型组合可推测子女可能的血型范围。例如,A型与O型父母的孩子只能是A或O型,若出现B或AB型则可直接排除亲子关系。对照表显示,A型与A型父母可能生育A或O型子女,而A型与B型组合则涵盖所有血型。这种规律基于抗原基因显隐性关系:A和B为显性,O为隐性,基因型AA/AO均表现为A型。

血型对照表仅能用于排除而非确认亲子关系。一方面,人群中ABO血型仅有四种,匹配概率高达25%,无法作为唯一证据;基因突变或罕见亚型可能导致例外。例如,案例显示一名AB亚型母亲被误判为A型,致使其B型女儿引发亲子关系质疑,最终需通过DNA检测澄清。现代亲子鉴定依赖STR位点分析,准确性达99.99%,而血型仅作为辅助参考。

三、理论与现实的认知鸿沟

尽管科学界普遍否定血型性格说,但其社会影响力不容忽视。在日本,约70%的书籍和媒体将血型与职业倾向、婚恋匹配挂钩,甚至企业招聘偏好AB型员工。这种文化现象反映人类对简化认知框架的依赖——如同星座占卜,血型为复杂人格提供了一种“可分类”的假象。将A型血等同于“焦虑内向”可能加剧刻板印象,例如研究显示A型标签者更易自我强化谨慎特质,形成行为预言效应。

在亲子鉴定领域,公众对血型遗传的误解同样普遍。部分家庭因血型不符陷入信任危机,却忽视基因重组或突变可能性。例如,O型父母若携带罕见顺式AB基因,可能生育AB型子女。这类案例凸显科普的重要性:需明确血型系统的生物学边界,避免将遗传规律简单等同于判断。

四、未来研究方向与科学启示

当前研究需从两方面突破:其一,深入解析血型文化的社会心理机制,例如跨文化比较研究可揭示日韩对血型说的热衷是否与集体主义传统相关;其二,完善血型亚型检测技术,开发结合基因测序的快速鉴定方法,减少临床误判。教育领域应加强遗传学常识普及,例如通过案例教学阐明血型与DNA鉴定的本质差异。

对于A型血的心理研究,可探索神经生物学层面的性格关联。例如,研究A型标签者的大脑奖赏回路是否因社会期待而发生可塑性变化。需警惕“伪科学”的商业化滥用,例如部分机构以血型为噱头推销心理测评服务,缺乏实证基础。

总结

血型与性格的关系长期游走于科学与传说的边界。A型血的“完美主义”标签虽缺乏生物学依据,却深刻塑造了社会认知;而血型亲子鉴定对照表作为遗传学工具,其价值在于排除而非确认关系。本文通过梳理历史源流、科学原理及现实案例,揭示了两个领域的本质差异:血型性格说是文化建构的产物,而血型遗传则是严谨的生物学规律。未来需加强公众科学素养,推动研究从表象关联转向机制探索,同时完善技术以弥合理论与实践的鸿沟。唯有如此,方能避免血型成为认知的桎梏,而是回归其作为医学标记的本质属性。