人类对血型的认知始于20世纪初,而A血型作为ABO血型系统中的核心类型之一,不仅是医学史上的重大发现,更深刻影响了输血医学、遗传学乃至社会文化。1900年,奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳通过血清凝集实验首次提出ABO血型分类,其中A型血因红细胞表面存在独特的A抗原而成为关键研究对象。这一发现不仅解开了输血反应之谜,还揭示了人类免疫系统的复杂机制。在当代,A血型的研究仍持续推动着精准医疗与疾病预防的进步,但其科学本质与社会认知之间仍存在诸多值得探讨的议题。

科学本质与抗原结构

A血型的核心特征在于红细胞膜上的A抗原,其分子结构由糖脂和糖蛋白共同构成。根据研究,A抗原的形成依赖于H抗原的转化:H抗原是一种由岩藻糖修饰的前体物质,而A型个体通过遗传获得的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,能将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的末端半乳糖上,从而形成A抗原的独特表位。这种酶的作用机制解释了A型血的生物化学基础,也为血型检测技术提供了理论支持。

从免疫学角度看,A抗原的存在使得A型血个体的血清中天然含有抗B抗体。这种抗体属于IgM类型,能与B型或AB型血液中的B抗原发生凝集反应,导致溶血风险。例如,在输血实践中,若A型患者误输B型血,抗B抗体会迅速攻击供体红细胞,引发致命后果。这种抗原-抗体的特异性反应,正是ABO血型系统被列为输血医学基石的直接原因。

遗传规律与家庭影响

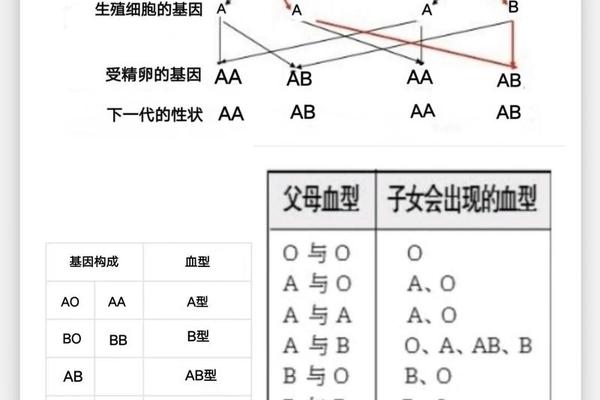

A血型的遗传遵循孟德尔显性规律,由9号染色体上的ABO基因控制。A型基因(IA)对O型基因(i)呈显性,基因型为IAIA或IAi的个体均表现为A型血。若父母一方为A型(IAi),另一方为O型(ii),子女有50%概率遗传A型;若父母均为A型(IAi),则子女有75%概率为A型,25%为O型。这种遗传特性使A型血在东亚人群中占比高达30%以上,而在欧洲某些地区可达40%。

值得注意的是,A血型存在亚型分化,如A1和A2。约80%的A型个体属于A1亚型,其抗原表达强度显著高于A2。这种差异源于酶活性的微小变化:A1亚型的转移酶能更高效地修饰H抗原,导致红细胞表面A抗原密度更高。临床中,亚型差异可能影响交叉配血结果,例如A2型患者若接受A1型血液,可能因抗原强度不匹配引发迟发性溶血反应。

临床价值与输血原则

A血型的发现彻底改变了输血医学的实践。在兰德施泰纳的研究之前,输血失败率高达50%以上,医生常将致死归因于“血液腐败”或“灵魂排斥”。直到ABO系统确立,医学界才意识到血型匹配的重要性。例如,1915年英国医生詹姆斯·布伦德尔通过10例输血试验发现,A型供血者仅能安全救治A型或AB型患者,而O型血因缺乏A/B抗原成为“万能供血者”的雏形。

现代输血指南进一步细化了A型血的应用。A型全血仅能输给A型或AB型受血者,但A型血浆(含抗B抗体)可广泛用于AB型以外的患者。在紧急情况下,O型红细胞与A型血浆的组合可扩大供血范围,但需严格监控抗体滴度。A型血个体的器官移植需优先匹配A或AB型受体,以减少HLA抗原引发的排斥反应。

社会认知与文化误读

尽管A血型的科学机制已被阐明,公众对其仍存在诸多误解。1927年,日本学者古川竹二提出“A型人谨慎谦逊”的性格假说,甚至被殖民用于合理化种族政策。此类理论缺乏遗传学依据,因为血型基因仅调控红细胞抗原,与神经系统的性格形成无直接关联。类似谬误还包括“A型易患胃癌”或“蚊子偏爱A型”等传言,后者已被实验证伪:蚊虫趋性主要受二氧化碳排放量与体表化学物质影响,与血型无关。

部分研究提示A血型可能与疾病易感性存在间接关联。例如,A型个体感染诺如病毒的风险较高,因其抗原结构与病毒受体相似;而O型血对疟疾的抵抗力可能通过自然选择影响血型分布。这些发现提示,未来研究需深入探索血型与病原体互作的分子机制,而非简单归因于性格或命运。

A血型作为生命科学的重要符号,既是免疫遗传学的微观模型,也是社会文化的宏观镜像。从兰德施泰纳的凝集实验到现代基因编辑技术,A型研究持续推动着输血安全、器官移植及疾病防控的革新。科学真相与民间传说之间的鸿沟仍待弥合:公众教育需强化血型知识的准确性,而科研领域应深化对血型-疾病关联的多组学研究。未来,随着单细胞测序与合成生物学的发展,A抗原的人工合成或能破解供血短缺难题,而血型调控的表观遗传机制可能为个性化医疗开辟新路径。唯有以科学理性为基石,A血型的研究才能真正服务于人类健康福祉。