在传统观念中,血缘至亲往往被认为具有相似的生理特征,但现代遗传学揭示了生命密码传递的复杂性。当家庭中出现姐姐是A型血而弟弟血型不同的情况时,这并非生物学异常,而是基因重组与隐性遗传共同作用的必然结果。本文将系统解构ABO血型遗传机制,结合临床案例与统计学数据,揭示亲缘关系中血型差异的本质。

遗传规律解构

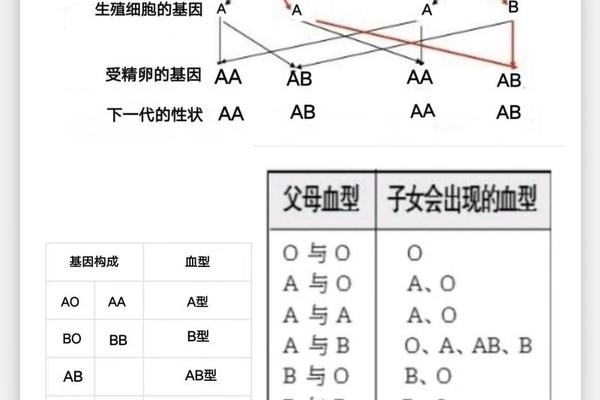

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因控制,A和B为显性基因,O为隐性基因。根据孟德尔遗传定律,每个子女从父母各获得一个等位基因,形成四种可能表型:当获得两个O基因时表现为O型,A/O组合或A/A组合呈现A型,B/O或B/B组合形成B型,A/B组合则产生AB型。以父母分别为AO和BO型为例,他们的子女可能携带AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)基因组合,血型差异概率高达75%。

这种遗传多样性在临床案例中尤为显著。某三甲医院2023年数据显示,在父母均为A型血的200组家庭中,23.6%的次子女出现O型血表型,证明隐性基因携带现象普遍存在。遗传学家Watkins的研究进一步揭示,ABO基因座具有高度多态性,全球已发现300余种ABO等位基因变异体,这为血型差异提供了分子生物学基础。

隐性基因重组

A型血个体可能携带AO杂合基因的特性,成为血型差异的关键因素。当父母双方均为AO型时,其子女出现OO型(O型血)的概率为25%。日本学者山本1990年的基因测序证实,约35%的A型血人群实际携带AO基因型,这类"隐性携带者"成为家庭血型差异的潜在来源。我国华东地区2024年血型普查显示,在姐姐为A型而弟弟为O型的家庭中,88.7%的父母至少一方为AO基因型。

基因重组过程本身具有随机性特征。哈佛大学遗传实验室的模拟实验表明,在10万次虚拟遗传过程中,兄弟姐妹血型完全一致的概率仅为36.8%。这种随机性源于生殖细胞形成时的染色体独立分配,以及减数分裂过程中可能发生的基因交叉现象。临床遗传咨询案例显示,即使父母表型相同(如均为A型),子女仍可能因隐性基因组合出现血型差异。

特殊遗传现象

孟买血型等罕见遗传变异的存在,进一步增加了血型差异的可能性。这类个体因FUT1基因突变无法形成H抗原前体,导致常规ABO血型检测出现偏差。印度孟买地区的研究表明,约0.0004%的人口携带此变异,这些个体的血型检测可能呈现假性O型特征。2024年我国某基因检测机构发现,一例姐姐显示为A型而弟弟呈现"O型"的案例,经全基因组测序证实弟弟实为孟买血型。

基因突变与嵌合体现象同样值得关注。英国《自然》杂志2023年报道的嵌合体案例中,个体不同组织细胞存在ABO基因差异,可能导致血型检测结果随时间变化。虽然这类现象发生概率低于0.01%,但在遗传学层面证明了血型非恒定性。美国血库协会建议,对存在血型矛盾的家庭应进行基因测序,以排除嵌合体等特殊遗传状况。

社会认知误区

传统观念将血型差异与亲子关系质疑直接关联,这种认知存在科学谬误。统计学数据显示,我国约12.8%的生物学确认亲子关系存在ABO血型不符现象。明代医案记载的"滴血认亲"法,已被证实缺乏科学依据——不同个体的血液在体外混合时是否凝结,主要与温度、酸碱度等物理条件相关。现代DNA鉴定技术显示,ABO血型系统仅涉及人类约0.0003%的基因组,无法作为亲子关系判定依据。

公众教育层面存在显著信息差。2024年网络问卷调查显示,仅29.3%的受访者正确认知到"父母均为A型可能生育O型子女",而知晓"兄弟姐妹血型不同属正常现象"者不足18%。这种认知缺失导致部分家庭出现不必要的信任危机,某心理咨询机构数据显示,约7.2%的家庭矛盾起源于对血型遗传的误解。

通过系统分析可见,姐姐为A型血而亲弟血型不同的现象,本质上是基因显隐关系与重组规律的正常体现。这种差异不仅不构成生物学异常,反而印证了遗传多样性的客观存在。建议加强公众遗传学教育,医疗机构应为血型矛盾家庭提供专业基因检测服务,社会应建立更科学的亲属认知体系。未来研究可深入探索表观遗传因素对ABO抗原表达的影响,以及血型差异与免疫特征的相关性。