在血型系统的研究中,ABO分类与Rh因子的结合构成了人类血液多样性的核心。人们常将“A型血”与“A+血型”混为一谈,甚至对两个A型血个体的结合产生误解。实际上,这两个概念分别指向不同的分类维度:前者属于ABO血型系统的基础分类,后者则是ABO与Rh血型系统的复合表达。这种认知偏差不仅存在于大众层面,甚至可能影响医疗场景中的输血安全与遗传咨询。本文将从遗传机制、抗原结构、健康关联及社会认知四个维度,系统解析两者的本质区别及其科学内涵。

一、遗传机制的本质差异

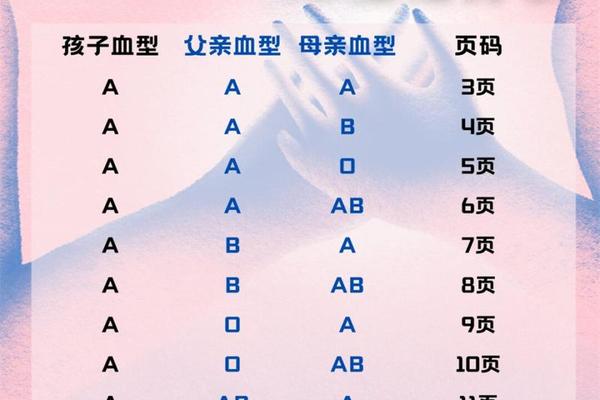

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定。A型血的基因型表现为IAIA或IAi,其红细胞表面携带A抗原,血浆中含抗B抗体。当两个A型血个体结合时,根据孟德尔遗传规律,子女可能获得IAIA(75%概率)、IAi(25%概率)或ii(隐性纯合,即O型血)的基因组合。这种遗传特性在亲子鉴定中具有基础价值,例如A型与O型父母不可能生育B型或AB型子女。

而“A+血型”中的“+”符号代表RhD抗原阳性,其遗传机制独立于ABO系统。Rh血型由1号染色体上的RHD和RHCE基因控制,阳性表型需至少携带一个RHD基因拷贝。这意味着A+血型个体可能同时具有A型抗原与RhD抗原,但两者的遗传路径完全独立。临床数据显示,约85%的A型血人群属于Rh阳性,这一比例揭示了ABO与Rh系统的统计学关联,但二者并无生物学上的必然联系。

二、抗原结构的分子分野

在分子层面,A型抗原的形成依赖于特定的糖基转移酶。当IA基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶作用于H抗原前体时,会将N-乙酰半乳糖胺连接到糖链末端,形成独特的A型抗原决定簇。这种酶促反应的精确性解释了为何不同亚型(如A1、A2)间存在抗原表达强度的差异,A1亚型占A型人群的80%以上,其抗原密度显著高于A2亚型。

相较之下,RhD抗原的分子构成截然不同。它是由417个氨基酸组成的跨膜蛋白,其抗原性来源于蛋白质三级结构中的特异性表位。这种结构差异导致了两大血型系统在临床反应中的不同表现:ABO不合输血会引发急性溶血反应,而RhD抗原不合则更多导致迟发性免疫反应。值得注意的是,A+血型个体同时携带A型糖链抗原和RhD蛋白抗原,这种复合抗原谱系使其在输血医学中需要双重配型保障。

三、健康风险的维度区别

流行病学研究显示,A型血人群患胃癌风险较其他血型增加18%,癌风险增加23%,这与A抗原与幽门螺杆菌的特殊亲和性相关。A型血个体的凝血因子VIII水平较高,导致静脉血栓风险较O型血增加1.75倍。这些发现揭示了ABO抗原在疾病易感性中的生物学作用机制。

Rh血型系统则呈现出不同的健康关联模式。Rh阴性个体(包括A-血型)在妊娠过程中可能发生新生儿溶血病,这种风险在二次妊娠时显著升高。虽然现有研究尚未明确Rh阳性与特定疾病的直接关联,但统计学发现RhD抗原可能影响某些自身免疫性疾病的病程进展。值得关注的是,A+血型人群兼具ABO和Rh系统的特征,其健康风险评估需要建立双重模型。

四、社会认知的误区解析

公众常将血型性格论与ABO系统简单对应,如认为A型血人群保守谨慎。这种源自1927年古川竹二研究的理论虽在民间广泛传播,但2016年《国际家庭科学杂志》的权威研究证实,血型与性格特征无统计学相关性。更需警惕的是,部分商业机构将Rh阳性符号“+”曲解为“强化版A型血”,鼓吹A+血型具有特殊生理优势,这种说法缺乏科学依据。

在医疗实践中,约30%的输血差错源于ABO与Rh系统的双重误判。典型案例显示,将A+误认为“强化A型”而忽略Rh配型,可能引发严重临床事故。WHO建议血型报告必须同时标注ABO和Rh类型,如规范表述应为“A RhD阳性”而非简化的“A+”。

总结而言,A型血与A+血型的本质区别在于分类维度的不同:前者是ABO系统的独立分类,后者是ABO与Rh系统的复合表达。这种区别在遗传机制、分子结构、健康影响及社会应用层面均具有重要价值。建议未来研究应加强ABO-Rh交互作用对疾病的影响探索,同时推进公众科普以纠正“血型决定论”等认知误区。在临床实践中,严格区分两大血型系统,将有助于提升输血安全与个性化医疗水平。