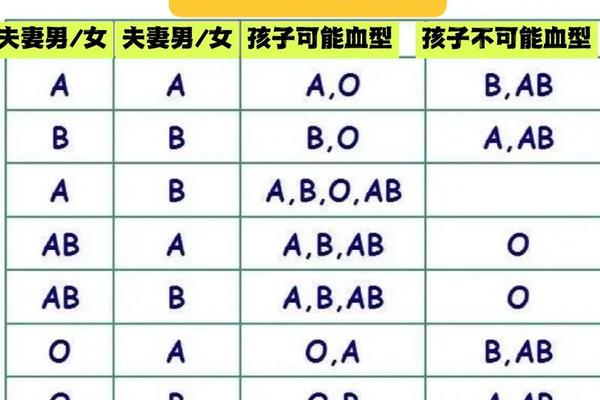

血型作为人类基因的重要表达,其遗传规律在ABO系统中遵循孟德尔定律。A型血(基因型为AA或AO)与AB型血(基因型为AB)结合时,子女的血型可能为A型、B型或AB型,但无法出现O型。这一结论源自ABO系统中显性基因(A和B)与隐性基因(O)的传递规则。例如,若A型血父母携带AO基因,AB型父母携带AB基因,子女可能继承A、B或O(但AB型父母不携带O基因),因此O型被完全排除。

基因层面的分析进一步显示,A型血个体的抗原由N-乙酰半乳糖胺基转移酶决定,而AB型血同时表达A和B抗原。父母基因组合中,A型可能提供A或O基因,AB型仅能提供A或B基因,因此子女的基因型包括AA、AB或BO(即A型、AB型或B型)。值得注意的是,若A型父母为纯合子(AA),子女血型只能是A或AB型;若为杂合子(AO),则可能扩展至B型。

二、血型配对的性格互动与婚恋适配性

A型与AB型血个体的性格差异显著,但互补性可能成为关系纽带。A型血通常表现为严谨、责任感强,追求稳定;而AB型血则兼具理性与感性,善于多角度思考问题。例如,A型男性可能被AB型女性的冷静客观吸引,而AB型女性则依赖A型男性的可靠特质。

潜在矛盾亦需关注。A型血的直线思维与AB型血的情绪波动可能产生摩擦。研究显示,A型个体对规则的高度重视与AB型灵活多变的风格可能引发冲突,尤其在决策过程中。AB型血对私人空间的需求可能被A型误解为疏离,需通过主动沟通缓解。成功的案例表明,双方若能接纳差异并建立互补模式(如A型主导事务执行、AB型提供策略支持),关系稳定性显著提升。

三、医学实践中的血型应用与风险提示

在临床输血领域,父母血型差异可能影响子女未来医疗选择。例如,A型与AB型父母所生子女若为AB型,则需注意其作为“万能受血者”的局限性——虽然理论上可接受所有血型,但大量异型输血仍存在溶血风险。Rh血型系统的叠加遗传需同步考虑,若父母中一方为Rh阴性,需警惕新生儿溶血症。

基因检测技术的进步为血型遗传提供了更高精度。DNA分析可突破传统血清学检测的局限,识别罕见亚型(如A3或AX型),避免误判。例如,在造血干细胞移植中,ABO主不匹配可能导致红细胞植入延迟,增加输血需求。建议有生育计划的夫妇进行扩展血型筛查,包括Rh因子及H抗原检测,以全面评估风险。

四、社会认知与文化视角的多元解读

血型性格学说在东亚文化中影响深远,但需理性看待其科学边界。日本学者山本等对ABO基因结构的研究为血型与性格关联提供了分子生物学基础,但多数心理学研究认为相关性较弱。社会调查显示,约60%的A型与AB型伴侣认为血型差异对关系影响有限,关键仍在于价值观协调。

文化隐喻层面,A型与AB型的组合常被比喻为“建筑师与诗人”——前者构建生活框架,后者填充艺术灵感。这种象征性解读虽无实证支撑,却反映了公众对血型特质的浪漫化想象。值得注意的是,血型歧视现象在职场与婚恋市场仍存在,需通过科普消除偏见。

总结与建议

A型与AB型血型的结合,在遗传学上排除了O型后代的可能性,子女血型呈现A、B、AB三种可能,这一规律具有高度稳定性。性格层面,两者的差异既可能成为吸引力来源,也可能需要主动磨合。医学上需关注Rh系统及罕见血型亚型的潜在风险,建议孕前进行全面检测。

未来研究可深入探索血型基因与其他遗传性状的关联,例如ABO基因与免疫疾病的相关性。对于伴侣而言,血型不应成为关系决策的主导因素,但了解其科学内涵有助于理性规划生育与健康管理。最终,关系的持久性取决于双方的情感投入与沟通机制,而非血型标签的简单匹配。