当父母的血型组合涉及Rh与ABO两大系统时,孩子的血型预测就变成了一场基因学的双重解码。无论是Rh阳性A型与Rh阳性AB型的组合,还是其他复杂血型的结合,其背后都遵循着严格的遗传法则。这种遗传不仅关乎生物学特征,更可能影响新生儿健康,例如溶血风险的评估。理解这种遗传机制,不仅需要拆分ABO与Rh两个独立系统,还需考虑基因显隐性、组合概率及罕见变异等复杂因素。

ABO与Rh系统的遗传独立性

ABO血型与Rh血型分属不同的遗传体系,前者由第9号染色体上的基因控制,后者则由第1号染色体上的RHD基因决定。这种染色体分离意味着两者在遗传过程中互不干扰——孩子的ABO血型不会影响其Rh血型,反之亦然。

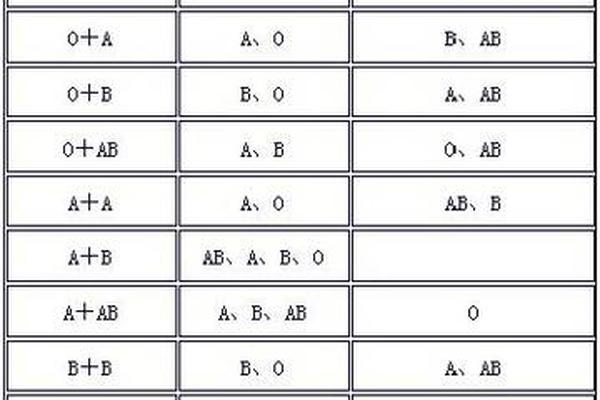

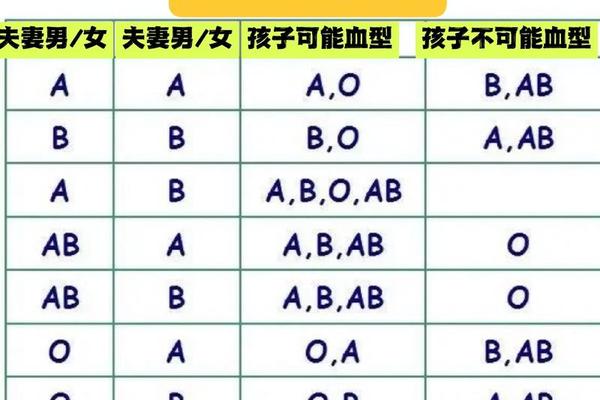

以父亲为Rh阳性A型(AA/AO基因型)、母亲为Rh阳性AB型(AB基因型)为例:在ABO系统中,孩子可能继承A或B抗原(概率各50%),因此血型为A型或B型;而在Rh系统中,由于父母均为阳性,孩子有99%以上概率为Rh阳性。这种独立性在临床实践中至关重要,例如Rh阴性母亲需要特别关注胎儿Rh阳性可能引发的溶血反应,而ABO溶血风险则需单独评估。

具体组合的血型概率解析

当父母一方为Rh阳性A型,另一方为Rh阳性AB型时,遗传预测需分层讨论。ABO系统方面,A型(AO基因型)与AB型结合时,孩子可能获得A、B或AB型血,概率分别为50%、25%、25%;若A型为AA基因型,则孩子只会出现A或AB型。Rh系统方面,父母均为阳性时,虽然子女有极低概率(<1%)出现Rh阴性,但这种情况通常需要双亲携带隐性d基因。

对于Rh阴性A型与Rh阳性AB型的特殊组合,其风险性显著增加。若母亲为Rh阴性(dd基因型),父亲为Rh阳性(DD/Dd),胎儿有50%概率继承D抗原成为Rh阳性。这种情况下,母体可能产生抗D抗体,导致新生儿溶血。数据显示,我国汉族Rh阴性人群仅占1%,但少数民族如苗族可达5%以上,这提示血型筛查需考虑族群差异。

临床意义与罕见变异

在常规产检中,ABO与Rh血型检测是必检项目。对于O型或Rh阴性孕妇,还需进行抗体效价监测。当母体IgG抗A/B效价>1:64,或抗D效价>1:16时,提示溶血风险升高,需要药物干预或提前备血。值得注意的是,第一胎ABO溶血发生率可达20%,而Rh溶血多见于二胎。

某些特殊基因型会打破常规遗传规律。例如孟买血型人群(缺乏H抗原),其表型可能伪装成O型,实则携带A/B基因。又如顺式AB型(cis-AB),父母为AB与O型时,孩子可能出现AB型,这种变异在我国发生率约五十万分之一。这些罕见情况说明,当血型遗传出现"异常"时,不能简单怀疑亲子关系,而应通过基因检测确认。

总结与建议

血型遗传是显性与隐性基因的精密博弈,ABO与Rh系统的独立遗传机制,既创造了丰富的血型组合,也带来了特定的临床风险。对于计划妊娠的夫妇,建议:1)孕前完成ABO及Rh血型筛查;2)Rh阴性孕妇需监测抗体效价,必要时进行产前免疫治疗;3)发现血型异常时,采用分子生物学检测确认基因型。未来研究可深入探索血型基因的修饰机制,以及新型抗D免疫球蛋白的研发,为溶血预防提供更优方案。通过科学认知与精准医疗的结合,人类终将实现血型遗传风险的全周期管理。