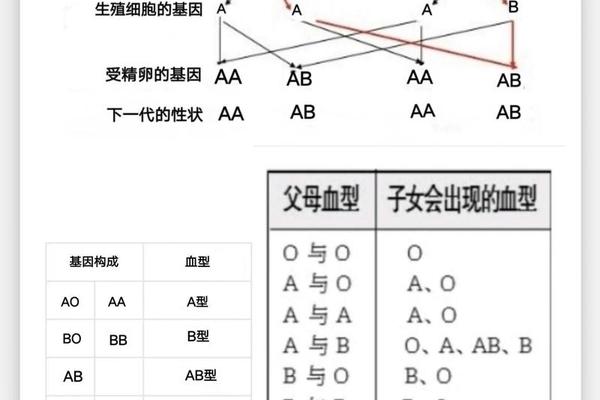

在ABO血型系统中,父母的血型组合决定了子女可能出现的血型类型。当父亲为O型(基因型OO)而母亲为A型时,孩子的血型取决于母亲的基因型是否为AA或AO。若母亲为AA,孩子只能从母亲处获得A基因,与父亲的O基因结合形成AO基因型,表现为A型血;若母亲为AO,孩子则有50%的概率继承母亲的A基因(表现为A型血),或同时继承父母双方的O基因(表现为O型血)。O型与A型父母的孩子血型只能是A型或O型,这与孟德尔遗传规律完全一致。

值得注意的是,极少数情况下可能因基因突变或亚型血型导致例外。例如,若母亲携带罕见的AB亚型(如ABw亚型),其B抗原表达微弱,常规血清学检测可能误判为A型,此时与O型父亲可能生育出B型或AB型后代。但这种概率极低,常规医疗场景中无需过度担忧。

二、O型血的民族溯源与历史分布

O型血被认为是人类最古老的血型之一,其起源可追溯至约4万年前的非洲民族。考古基因学研究表明,早期人类因以肉类为主食,逐渐演化出O型血的高适应性特征。随着人类迁徙,O型血广泛分布于全球,但在不同地区的频率差异显著。例如,美洲原住民中O型血比例高达90%以上,而东亚和欧洲地区的O型血比例约为30%-40%。

德国海德堡大学的研究团队曾提出,中国古人类化石中O型血比例达80%,推测黄种人和白种人可能均起源于中国古人类的分支演化。尽管这一假说存在争议,但O型血在东亚的广泛分布确实反映了其与早期农耕文明的关联。例如,中国南方部分少数民族(如苗族)的O型血比例显著高于全国平均水平,可能与历史上的迁徙隔离有关。

三、血型与健康风险的关联性

从医学角度看,O型与A型血型组合需特别关注新生儿溶血风险。若母亲为O型而孩子为A型,母体可能产生抗A抗体,通过胎盘引发胎儿红细胞破坏。统计显示,此类母婴血型不合导致溶血的概率约为15%-20%,但现代医学可通过抗体效价监测和产前干预有效控制风险。

血型与疾病易感性存在统计学关联。O型血人群对疟疾、霍乱等传染病的抵抗力较强,但消化性溃疡发病率较高;A型血人群则更易患心血管疾病和胃癌。这些差异可能与血型抗原影响病原体结合能力或炎症反应通路有关,但具体机制仍需进一步研究。

四、社会文化中的血型认知误区

尽管血型遗传规律已被科学验证,社会文化中仍存在诸多误解。例如,部分文化将血型与性格强行关联,认为O型血人群“乐观开朗”或A型血人群“严谨保守”。这类观点缺乏遗传学依据,反而可能强化刻板印象。

另一常见误区是“滴血认亲”的民间传说。实际上,血型仅能排除亲子关系(如O型父母不可能生育AB型子女),但无法确认亲子关系。现代法医学中,DNA检测才是金标准。例如,网页14中提到的“B型女儿”事件,最终通过基因测序揭示了AB亚型的存在,而非血缘问题。

综合遗传学、人类学和医学视角,O型与A型父母的后代血型遵循明确的遗传规律,而O型血的民族溯源揭示了人类迁徙与适应的重要线索。未来研究可聚焦于两方面:一是利用古DNA技术进一步追溯血型演化的时空路径;二是深化血型抗原与免疫功能的分子机制研究,为精准医疗提供依据。对于公众而言,正确理解血型科学、避免文化误读,是促进健康管理和社会包容的重要基础。