在医学领域,贫血与血型是两个看似独立却常被公众混淆的概念。贫血是指血液中红细胞或血红蛋白不足导致的氧运输障碍,其类型复杂多样,包括缺铁性贫血、再生障碍性贫血等;而血型则是由红细胞表面抗原决定的遗传特征,与贫血的病因并无直接关联。更值得注意的是,常规的血常规检查虽然能评估贫血指标,却无法直接显示个体的血型信息。本文将深入探讨这两者的科学内涵,剖析其检测原理及临床意义。

一、A型血与贫血的关联辨析

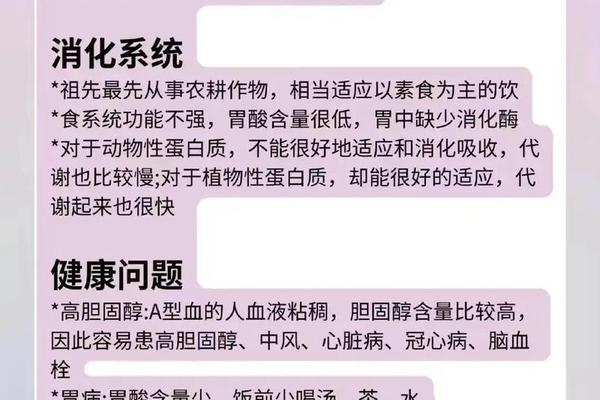

A型血作为ABO血型系统中的一个类别,其红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。目前尚无明确证据表明A型血人群存在特定的贫血易感性。根据百度健康资料,A型血个体的血液黏稠度相对较高,可能因情绪波动导致肝火旺盛,间接影响铁代谢。但这属于非特异性风险因素,而非直接致病机制。

在贫血类型中,缺铁性贫血是最常见的类型,约占全球贫血病例的50%。其发生与铁摄入不足、吸收障碍或慢性失血相关,与血型无直接因果关系。例如,网页1明确指出地中海贫血属于遗传性血红蛋白病,与珠蛋白基因缺陷有关,而非血型差异。将A型血与特定贫血类型关联缺乏科学依据。

二、血常规检查的贫血诊断逻辑

血常规是评估贫血的核心工具,主要通过三大类指标综合分析:红细胞参数、血红蛋白浓度及形态学指标。根据协和医院专家解读,血红蛋白(HGB)是判断贫血严重程度的首要指标:成年男性低于120g/L、女性低于110g/L即可诊断为贫血。而红细胞压积(HCT)和红细胞计数(RBC)的降低则进一步确认贫血状态。

在分类诊断中,平均红细胞体积(MCV)起关键作用。MCV<80fl提示小细胞性贫血,常见于缺铁或地中海贫血;MCV>100fl则指向大细胞性贫血,如维生素B12缺乏。例如,网页68通过图表说明,缺铁性贫血表现为MCV、MCH、MCHC同步下降,而巨幼细胞性贫血则呈现MCV显著升高。这种形态学分类为后续病因筛查提供方向。

三、血型检测的科学原理与方法

血型鉴定需依赖特异性抗原抗体反应,与血常规检测属于完全不同的技术体系。网页18和21强调,血常规仅分析细胞数量及形态,无法通过常规仪器识别ABO或Rh抗原。临床血型检测多采用玻片凝集法或微柱凝胶技术,通过观察红细胞与抗A、抗B试剂的凝集反应确定血型。

值得注意的是,部分特殊疾病可能影响血型判断。例如,自身免疫性溶血性贫血患者的红细胞表面抗体可能导致血型鉴定误差。移植后血型可能发生转变,这类情况需通过基因检测确认真实血型。这些复杂场景凸显出血型检测的专业性,远非血常规所能替代。

四、公众认知误区与健康管理建议

调查显示,约40%的民众误认为血常规包含血型信息。这种认知偏差可能导致就医时的信息错位,例如网页32记录的案例中,宠物主人因混淆贫血与血型概念延误治疗。明确区分两类检测的临床价值至关重要:血常规用于评估血液病理状态,而血型检测则是输血、器官移植等医疗行为的基础。

对于A型血人群,健康管理的重点应放在贫血预防而非血型特殊性上。建议定期监测血红蛋白水平,膳食中增加红肉、绿叶蔬菜等富铁食物,并搭配维生素C促进吸收。若出现疲劳、头晕等贫血症状,需及时进行铁代谢、涂片等专项检查,而非简单归因于血型。

贫血与血型是血液学研究的两条平行轨道,前者关注功能异常,后者侧重遗传标记。血常规作为贫血诊断的基石,通过多维参数构建病因分析框架;而血型检测则依赖抗原抗体相互作用的生物化学原理。未来研究可探索基因检测技术对贫血与血型的整合分析,例如通过HLA分型预测特定贫血风险,或利用CRISPR技术修正地中海贫血基因缺陷。公众教育的深化与检测技术的革新,将是破解认知误区、提升诊疗效率的双重路径。