人类ABO血型系统自1900年被发现以来,其复杂性始终是医学研究的焦点。根据红细胞表面抗原差异,ABO系统被划分为A、B、AB、O四大基础血型,但这一分类远未涵盖其全部奥秘。在临床实践中,某些个体的血型检测结果常与常规规律相悖,这正是血型亚型存在的直接证据。例如A型血中存在A1、A2等亚型,而O型血也可能包含孟买型等特殊变异。这些亚型的存在不仅丰富了血型系统的多样性,更对输血安全、器官移植和疾病研究产生深远影响。

抗原表达的强弱差异是亚型分类的核心依据。以A型为例,A1亚型的红细胞表面同时携带A和A1抗原,而A2亚型仅表达A抗原,抗原数量仅为A1型的25%-50%。这种差异源于基因编码的糖基转移酶活性不同:IA基因通过外显子突变产生多种亚型,导致酶活性降低或空间构象改变,最终影响抗原合成效率。分子生物学研究显示,A3亚型的ABO基因第7外显子存在G829A突变,直接导致N-乙酰半乳糖胺转移酶催化能力下降。

二、A3亚型的独特血清学特征与临床挑战

在众多A亚型中,A3型因其特殊反应模式备受关注。当A3型红细胞与抗A血清反应时,会呈现"混合视野凝集"现象——显微镜下可见少量凝集块散布于大量游离细胞中,这种特征性表现成为鉴别A3型的关键指标。其分子机制在于A3抗原的表达具有高度不均一性,仅有部分红细胞能形成完整抗原表位。分泌型个体的唾液检测显示,A3型唾液中的A物质含量显著低于A1型,但H物质表达正常,这为鉴别诊断提供了辅助依据。

这类亚型给临床输血带来严峻挑战。统计显示,约0.03%的A型血样本因抗原表达微弱被误判为O型。若将A3型血液误输给O型受血者,供血者血浆中的抗B抗体可能引发急性溶血反应。2015年中国稀有血型联盟报告显示,亚型误判导致的输血事故占所有输血不良反应的2.7%。国际输血协会建议对血型存疑样本必须进行吸收放散试验,通过检测红细胞吸附抗体的能力确认抗原存在。

三、遗传学视角下的亚型形成机制

ABO血型亚型的遗传遵循孟德尔定律,但存在基因修饰与表观遗传的复杂调控。研究表明,A3亚型的形成涉及多重遗传变异:除ABO基因本身的突变外,H抗原合成基因FUT1的多态性也会影响抗原表达。例如在孟买型个体中,FUT1基因突变导致H抗原缺失,即使存在功能性IA基因,也无法完成A抗原的最终合成。全基因组关联分析发现,9号染色体上的增强子元件rs687289的甲基化状态与A抗原表达强度呈负相关。

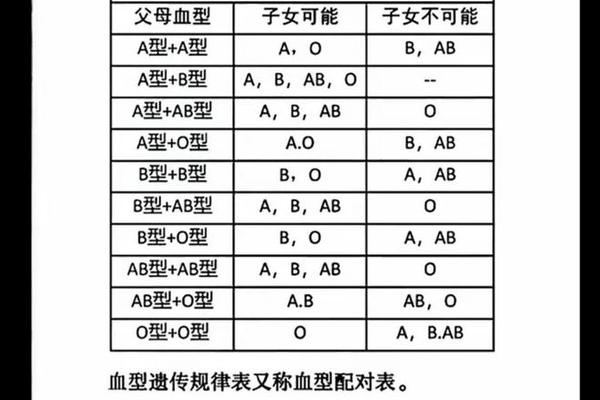

家系研究为亚型遗传提供了实证依据。一个典型A3型家系显示:父母分别为A3型和O型时,子代中A3型出现概率达50%,其余为O型,符合隐性遗传规律。而cis-AB型的发现颠覆了传统认知,该变异体在单条染色体上同时携带A、B抗原决定基因,导致子代出现不符合常规遗传规律的血型。这些发现促使临床实验室采用分子检测技术辅助血清学分型,通过PCR-RFLP等检测ABO基因特异性序列,将亚型误判率降低至0.01%以下。

四、亚型研究与精准医学的未来展望

随着单细胞测序技术的发展,科学家开始探索血型亚型与疾病易感性的深层联系。2020年《心血管杂志》的研究指出,A2亚型携带者的静脉血栓风险较A1型低17%,可能与红细胞表面糖萼结构差异影响凝血因子结合有关。在肿瘤领域,日本学者发现A3型胃癌患者对曲妥珠单抗的治疗反应率显著高于其他A亚型,提示抗原结构可能影响药物靶向效率。

未来研究需在三个维度深化:首先建立全球范围内的亚型数据库,整合表型数据与基因组信息;其次开发快速检测芯片,实现临床现场的亚型即时鉴定;最后探索CRISPR技术修复亚型基因突变的可行性。值得关注的是,2023年《自然·医学》报道的基因编辑疗法已在动物模型中成功纠正孟买型小鼠的H抗原缺陷,这为根治亚型相关疾病带来曙光。

ABO血型亚型研究跨越了血清学、遗传学和分子生物学的学科界限,揭示了生命系统的精妙复杂性。从A3型的混合凝集现象到cis-AB型的遗传悖论,每个发现都在重塑着人类对血型系统的认知。在精准医疗时代,深入解析亚型的分子机制不仅关乎输血安全,更为个体化治疗开辟新路径。正如兰德施泰纳在诺贝尔奖演讲中所言:"血液中的密码远未被完全破译",而今天的研究者正站在巨人的肩膀上,继续书写这份跨越世纪的科学篇章。