在人类探索生命奥秘的历程中,血型始终是揭示遗传密码与族群演化的关键线索。ABO血型系统作为最广为人知的分类标准,其A型血人群在全球占比约28%,却在特定地域与性别维度呈现出复杂分布。近年来,“A型血96”这一表述引发公众讨论,其背后既可能指向某种罕见的A型亚型(如A3亚型),也可能暗含对A型血女性群体稀缺现象的探讨。本文将从遗传机制、社会文化及医学实践等多角度,解析这一现象背后的科学逻辑与现实挑战。

遗传密码的隐性表达

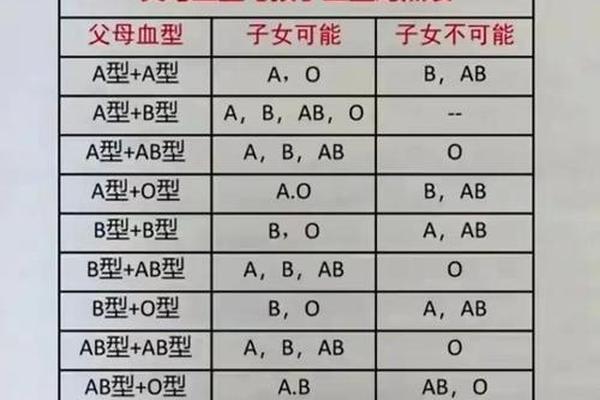

血型的形成由染色体上的等位基因决定。ABO系统中,A型血由显性基因A与隐性基因O共同作用,表现为AA或AO基因型。当个体携带罕见的Hh血型系统基因突变时(即孟买血型),即便基因型为A,红细胞表面因缺乏H抗原前体而无法合成A抗原,导致常规检测中误判为O型血。例如,南京曾发现全球唯一的A3亚型案例,其ABO基因突变使A抗原表达异常微弱,成为医学记录中的特例。

Rh血型系统的复杂性进一步分化了A型血的稀有性。Rh阴性(俗称“熊猫血”)在汉族中仅占0.3%,若与A型叠加,其概率降至约0.084%。而Rh-null型(黄金血型)的全球记录不足50例,A型Rh-null的罕见程度更堪称“生命孤本”。这些遗传变异的存在,使得表面单一的A型血内部形成多层次稀有谱系。

地域差异与族群迁徙

血型分布与人类迁徙史紧密交织。研究表明,中国南方A型血比例显著高于北方,可能与古代楚、苗等族群的基因融合相关。例如,福建、广东等地A型血占比超30%,而黄河流域则以O型为主。这种地域性聚集在微观层面可能放大特定亚型的稀缺性——当某一区域A型血基数较小,其罕见变异的绝对数量也随之降低。

值得注意的是,性别差异在血型分布中通常不显著,但社会因素可能间接导致“女性A型血稀缺”的表象。例如,女性因生理周期、妊娠等因素,献血参与度较男性低20%-30%,加之A型血保存期短(仅21-35天),临床供应更易出现性别比例失衡。部分传统文化中女性被视为“家庭血脉传承者”,献血意愿受社会观念抑制,进一步加剧了血库中A型血女性捐献者的短缺。

医学实践的双重困境

稀有血型的临床管理面临技术与的双重挑战。A型血红细胞因抗原稳定性较差,在储存过程中易发生溶血,输血前需进行复杂的交叉配型。对于A3亚型等突变体,常规检测试剂无法识别,极易引发输血事故。2017年泰州发现的O型Rh-null病例,其亲缘供血者的筛查耗时长达72小时,凸显了罕见血型应急机制的脆弱性。

为应对这一困境,国际稀有血型联盟通过建立全球数据库实现资源协同。中国自2003年起在上海、北京等地开展稀有血型筛查,目前已收录4000余例捐献者信息。A型亚型的基因多样性使精准匹配难度倍增。例如,抗-A抗体在不同亚型中的反应强度差异可达10倍,这对血液制品的标准化处理提出了更高要求。

社会认知的误区与突破

公众对血型的认知常陷入“绝对化”误区。2020年新冠病毒易感性与血型的相关性研究曾引发热议,但后续大规模研究表明,血型与免疫机制的关联需考虑HLA基因等多重因素。此类片面解读可能加剧特定血型人群的心理焦虑,尤其是本就稀缺的A型血女性群体。

突破认知局限需依托科学传播与制度创新。日本通过立法将稀有血型筛查纳入新生儿检测,使孟买血型检出率提升3倍;中国部分地区试点“自体血冷冻保存”,为稀有血型女性提供生育保障。区块链技术的应用使血源追溯效率提升40%,为A型亚型患者构建了动态应急网络。

A型血的“稀缺性”本质是遗传多样性在特定条件下的显性表达,而非生物学意义的绝对稀缺。破解这一现象需构建“遗传筛查-精准储血-社会动员”的三维体系:在科研层面加速血型蛋白组学研究,临床层面推广液态氮超低温保存技术,社会层面完善献血荣誉激励机制。未来,随着单细胞测序技术的普及,我们或将绘制出A型血的完整突变图谱,使每一个稀有血型个体都能获得平等的生命保障。