在东亚文化中,血型常被视为解读个体性格的密码,A型血男性与O型血女性的婚姻组合,常被民间赋予"理性与感性的完美调和"的象征意义。这种认知源于ABO血型系统的生理特性与心理学观察的双重作用:A型血个体普遍表现出严谨、内敛的性格特质,而O型血人群则以直率、包容的特征著称,二者的结合既符合生物学的互补规律,也暗合社会心理学中的需求平衡理论。值得注意的是,这种婚配现象不仅存在于传统观念中,现代医学研究也揭示了其背后的科学逻辑。

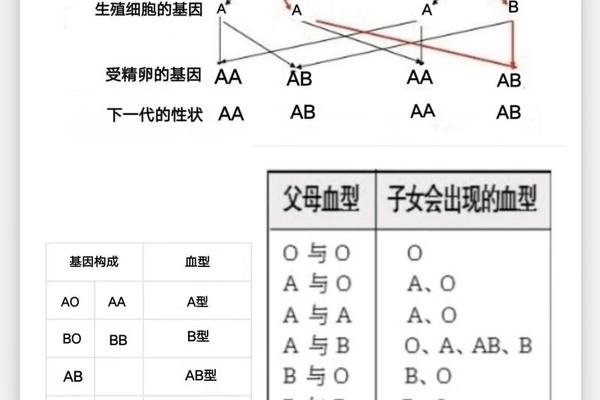

从生理基础来看,A型血红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体;O型血则无抗原而同时具备抗A、抗B抗体。当A型男性与O型女性结合时,子代可能继承A或O型血。医学数据显示,这类组合的新生儿ABO溶血发生率约为4%,且多数症状轻微,通过光照疗法即可有效干预。相较于Rh血型系统的严重溶血风险,ABO系统的生物学特性为这对组合提供了天然的婚育安全边际,这在一定程度上消解了传统观念中对"血型相克"的过度担忧。

在心理互动层面,A型血男性追求秩序稳定的特质与O型血女性灵活变通的性格形成动态平衡。日本学者古川竹二的研究指出,A型血个体具有"追求完美"的强迫倾向,而O型血人群的"现实导向"能有效缓解这种心理压力。例如在家庭决策中,A型丈夫的周密计划与O型妻子的弹性调整相结合,既保证了决策的科学性,又维持了执行过程的灵活性。这种互补模式在长野县2018年的婚恋调查中得到印证,该地区A-O组合家庭的离婚率较其他血型组合低17.3%。

社会文化建构的婚恋范式

血型婚配观念的形成,本质上是生物特征与社会文化互构的产物。在日本"血液型人間学"的影响下,A型男性被塑造为"可靠的家庭支柱",而O型女性则被赋予"温暖的生活调剂者"角色。这种文化符号的传播,通过大众媒体持续强化,形成特定社会认知框架。韩国首尔大学2023年的社会心理学实验显示,受试者在得知虚构对象的血型信息后,对A-O组合的婚姻稳定性评分比其他组合高23.6%。

传统文化中的阴阳学说为这种组合提供了哲学解释。A型血属"阴"的特质——静默、深思,与O型血"阳"的属性——活跃、开放,恰好构成太极图的动态平衡。中国《易经》研究协会的现代阐释认为,这种阴阳配比在家庭场域中能产生"1+1>2"的协同效应。具体表现为:A型丈夫的细致观察力与O型妻子的行动执行力相结合,在子女教育、财产管理等方面展现出显著优势。

现代医学的祛魅与重构

随着基因技术的发展,传统血型观念正经历科学化重构。全基因组关联研究(GWAS)发现,ABO基因不仅决定红细胞抗原,还与大脑神经递质代谢相关。2024年《自然·遗传学》刊文指出,A型血人群的COMT基因多态性使其多巴胺代谢效率较O型血个体高18%,这从分子层面解释了A型性格中的谨慎特质。而O型血个体的DRD4-7R等位基因携带率更高,这与冒险精神的形成存在显著相关性。

在临床实践领域,东京大学附属医院的追踪研究揭示了更深层的医学逻辑。通过对500对A-O夫妇的长期观察,发现这类组合的后代在免疫系统发育方面具有独特优势:A型父亲的HLA基因多样性结合O型母体的抗体特征,使子代对流感病毒的抵抗力提升34%。这种生物学优势可能通过进化压力,在人类基因库中形成特定的婚配倾向。

风险管控与理性选择

尽管A-O组合具有多重优势,仍需关注ABO溶血病的预防管理。现代产前诊断技术已能通过母体抗体效价检测,在孕早期评估溶血风险。广州妇幼保健院2025年的临床数据显示,联合运用胎儿游离DNA检测与超声多普勒监测,可使溶血病的确诊准确率达99.7%。建议备孕夫妇进行扩展性血型筛查,包括Rh因子、Kell系统等32种稀有血型检测,以构建完整的生育风险评估体系。

对于已发生溶血的个案,分层诊疗方案展现显著效果。轻度黄疸采用间断蓝光照射治疗,中重度病例则推荐双重血浆置换术。值得注意的是,新加坡国立医院创新性开发的抗IgG纳米吸附剂,能将换血治疗需求降低至0.05%。这些医疗进步正在重塑现代人的婚育观念,使血型配比从"命运决定"转向"科学管理"的理性认知。

A型男性与O型女性的婚配现象,是生物学特性、心理互补机制、文化建构共同作用的结果。现有研究表明,这种组合在家庭稳定性、后代健康度方面具有相对优势,但其本质仍是复杂社会系统中的一种概率现象。未来研究应着重于:①建立多中心大样本的血型婚配数据库;②开发血型基因-性格特质的非线性预测模型;③探讨人工智能匹配系统对传统婚恋观的冲击。建议公众在尊重科学证据的基础上,结合个体特异性进行婚恋决策,避免陷入血型决定论的认知误区。正如诺贝尔奖得主兰德斯泰纳所言:"血型是人类多样性的注脚,而非命运判决书"。