在人类复杂的血型体系中,"A型D阳性"这一表述融合了ABO与Rh两大血型系统的核心信息。根据ABO血型分类,红细胞表面携带A抗原的个体被定义为A型,其血清中含有抗B抗体;而"D阳性"则属于Rh血型系统,表明红细胞表面存在D抗原。这种双重命名方式精确揭示了血液的免疫学特征,在临床输血、器官移植等领域具有关键作用。全球约35%的亚洲人群属于Rh阳性血型,其中A型D阳性作为常见血型,其鉴定准确性直接影响医疗安全。

免疫学特征的分子解析

ABO抗原的形成由基因编码的糖基转移酶决定。A型个体因携带A基因,其红细胞膜上的H前体物质会被N-乙酰半乳糖胺修饰,形成独特的A抗原表位。血清中的抗B抗体属于IgM类天然抗体,在出生后6个月内逐步形成。Rh系统中的D抗原属于跨膜蛋白,其抗原性强度是其他Rh抗原的50倍,这解释了为何Rh阴性个体输入D阳性血液会产生严重溶血反应。

抗原表达存在个体差异,如A型亚型中的A1和A2型。A1型红细胞表面A抗原位点密度高达81-117万/细胞,而A2型仅有24-29万/细胞,这种差异可能导致血清学检测中的弱凝集现象。D抗原也存在部分缺失的变异型,实验室需通过增强技术确保检测灵敏度。

临床诊疗中的关键作用

在输血医学中,A型D阳性供血者的红细胞只能输给同型或AB型受血者,其血浆因含抗B抗体需严格控制输注范围。统计显示,我国A型人群占28.72%,Rh阴性仅0.3%,这使得A型D阳性成为血库常备血型。对于器官移植,供受体ABO相容是首要条件,而Rh系统的影响相对次要,这为跨Rh血型移植提供可能。

围产期医学中,当母亲为Rh阴性而胎儿遗传父亲D阳性基因时,可能引发新生儿溶血病。但A型D阳性母亲若孕育B型胎儿,其IgG型抗B抗体可通过胎盘引发ABO系统溶血,此类溶血通常较轻且可自愈。近年研究发现,A型人群对某些病原体(如霍乱弧菌)的易感性存在差异,可能与血型抗原的分子模拟机制相关。

检测技术的演进与规范

经典玻片法采用抗A、抗B单克隆试剂,通过肉眼观察凝集现象。但该法受环境温度影响显著,当室温低于10℃时,冷自身抗体会干扰结果判读。试管法通过离心增强抗原抗体反应,检测灵敏度提升8-16倍,尤其适用于亚型鉴定。现代凝胶微柱技术利用分子筛原理,将凝集反应可视化,实现检测流程标准化,使结果判读准确率提升至99.8%。

质量控制系统要求抗A血清效价≥1:128,抗B血清亲和力在15秒内产生可见凝集。反向定型作为质控环节,能发现约0.05%的正定型错误,如多发性瘤患者的异常蛋白干扰。基因检测技术通过分析ABO基因第6、7外显子,可准确识别cisAB、B(A)等稀有血型,解决血清学无法判定的疑难样本。

遗传规律与社会应用

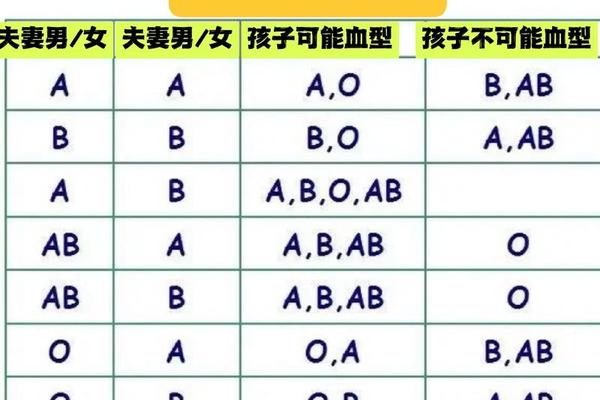

根据孟德尔遗传定律,A型D阳性个体的ABO基因型可能为AA或AO。若父母均为O型,子女不可能出现A型,这一规律在亲子鉴定中具有重要价值。Rh系统的遗传表现为显性特征,D阳性为显性表型,因此Rh阴性父母不可能生育D阳性子女。我国《献血者健康检查要求》规定,A型D阳性献血者血红蛋白需≥120g/L,单次全血捐献量不超过400ml。

在群体遗传学层面,A型基因频率呈现明显地域差异,华北地区达0.24,而华南地区仅0.18。这种分布可能与历史上传染病选择压力有关。建立稀有血型冷冻库成为发展趋势,采用甘油冷冻技术可使红细胞保存期延长至10年,有效应对突发事件。

多维度价值与未来展望

血型研究已超越传统输血领域,在法医学中,通过血斑的ABO抗原检测可缩小嫌疑人范围;在人类学中,血型分布为民族迁徙研究提供分子标记。最新研究揭示,ABO血型与冠状动脉疾病风险存在关联,A型人群的血管性血友病因子水平较高,可能增加血栓形成风险。

未来发展方向包括:开发纳米磁珠标记技术提升检测灵敏度,建立全国联网的电子血型数据库,以及研究人工血型转换酶的可能性。随着单细胞测序技术的进步,对红细胞抗原表达的异质性研究将进入新阶段,为精准医疗提供更详实的血型分子图谱。

从Landsteiner发现ABO系统至今,血型研究已跨越两个世纪。A型D阳性作为普通却复杂的血型样本,其背后蕴藏的免疫学机制、遗传规律及临床价值,持续推动着血液安全体系的完善。在分子诊断时代,血型鉴定正从表型分析向基因解码演进,这不仅要求检测技术的革新,更需要建立多学科协作的血液安全保障网络,使每个血型标记都能转化为守护生命的精准密码。