血型作为人类生物学特征的重要标识,不仅影响个体健康,更在生育过程中扮演关键角色。当父母一方为A型血,另一方为AB型血时,孩子的血型可能呈现多样性;而AB型血中Rh因子(即AB+与AB-)的差异,则进一步增加了生育与医疗决策的复杂性。本文将从遗传机制、Rh血型差异及健康管理三个方面,系统探讨A型与AB型生育的关联及AB型亚型的特点。

血型遗传的基本规律

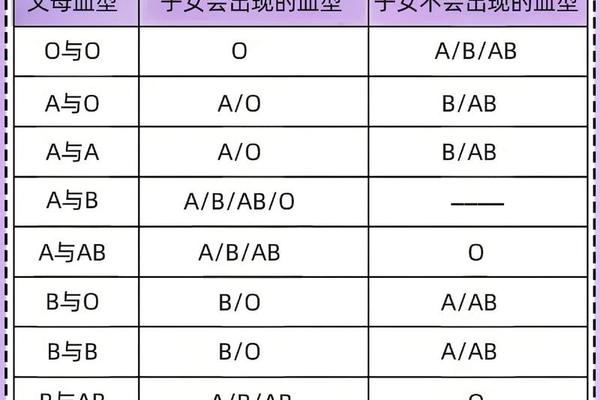

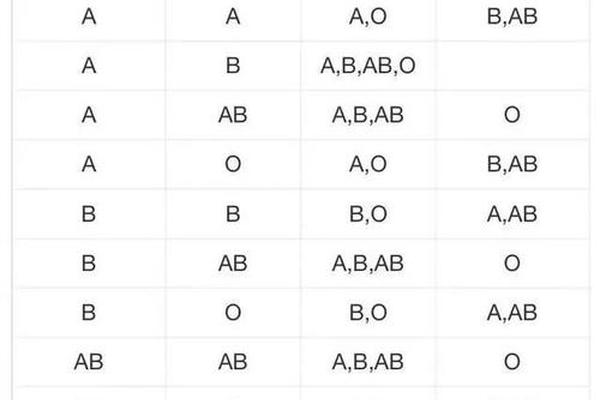

A型与AB型血型结合的生育结果,遵循ABO血型系统的遗传法则。A型血的基因型可能是AA或AO,而AB型血的基因型为AB。根据孟德尔遗传规律,孩子可能从A型父母获得A或O基因,从AB型父母获得A或B基因,最终组合为AA(A型)、AO(A型)、AB(AB型)或BO(B型)。A型与AB型父母的孩子可能为A型、B型或AB型,但不可能出现O型血。

值得注意的是,血型遗传可能受基因突变或罕见血型系统(如孟买型)影响,导致实际结果与理论不符。例如,若A型父母携带隐性O基因(AO型),则孩子可能从父母双方分别继承O和B基因,表现为B型血。产前基因检测和血型筛查是确保准确性的重要手段。

AB+与AB-的生物学差异

AB型血分为AB+(Rh阳性)和AB-(Rh阴性),其核心区别在于红细胞表面是否存在RhD抗原。AB+型血的红细胞同时携带A、B抗原及RhD抗原,而AB-型仅含A、B抗原。这一差异对输血和生育具有显著影响:

在输血场景中,AB+血型因兼容Rh阳性血液,可接受A+、B+、AB+及O+型血;而AB-血型仅能接受AB-、A-、B-及O-型血。Rh阴性血型人群(如AB-)因稀有性(仅占汉族人口的0.4%),面临紧急输血时可能因库存不足而受限,需提前储备自体血或亲属配型。

生育方面,若母亲为AB-型血,父亲为Rh阳性血型,胎儿可能遗传Rh阳性基因,导致母体产生抗D抗体攻击胎儿红细胞,引发新生儿溶血病。此类风险在二胎妊娠中尤为显著,因初次妊娠时母体免疫系统已致敏。

健康管理与生育风险防控

对于A型与AB型血型结合的夫妇,需关注ABO血型不合的潜在风险。若母亲为O型血(非AB型),胎儿为A或B型时,母体抗体可能通过胎盘引发溶血性黄疸。而AB型母亲因血浆中不含抗A、抗B抗体,此类风险较低。

针对AB-型孕妇的Rh阴性问题,临床建议采取以下措施:

1. 产前抗体筛查:定期检测母体抗D抗体水平,若抗体效价升高,需通过胎儿脐带血采样或羊水穿刺评估胎儿溶血风险。

2. 免疫球蛋白干预:在孕28周及分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,可有效抑制母体抗体生成,降低新生儿溶血概率。

3. 多学科协作:选择具备稀有血型处理经验的医疗机构,制定个性化分娩方案,确保紧急情况下的输血资源。

A型与AB型血型生育的遗传规律及AB+与AB-的差异,体现了血型系统在生物学与临床医学中的双重意义。明确血型遗传机制有助于预测子代健康风险,而Rh血型管理则为母婴安全提供了科学保障。未来研究可进一步探索基因编辑技术对罕见血型生育风险的干预潜力,并完善区域性稀有血型库建设,以应对紧急医疗需求。

对于计划妊娠的夫妇,建议孕前进行全面的血型与抗体检测,并结合遗传咨询制定生育策略。公众需增强对血型知识的科学认知,避免因误解导致不必要的健康焦虑。血型不仅是生命的密码,更是医学进步的见证,唯有科学与理性,方能护航生命的传承。