在人体复杂的生理系统中,血型始终是医学领域最具标志性的遗传特征之一。ABO血型系统中的A型血及其亚型A+型血液,不仅承载着生命延续的密码,更与疾病风险、输血安全、基因技术等现代医学命题紧密交织。从产检血型报告单上的"A+"符号,到全球科学家对血型改造技术的突破性探索,这个看似简单的字母组合背后,蕴含着人类对生命本质的持续追问。

遗传图谱中的A型密码

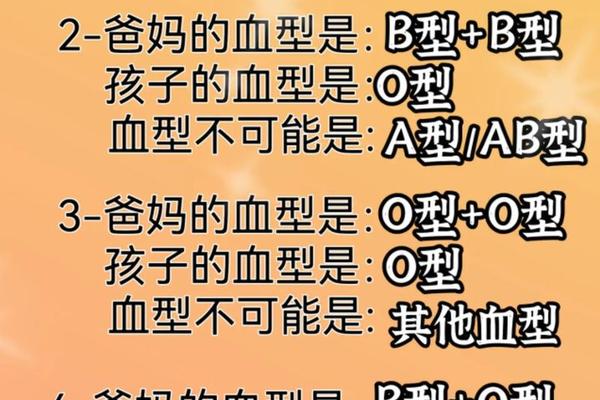

A型血的遗传密码由第9号染色体上的ABO基因决定。在双等位基因系统中,AA或AO基因型均可表现为A型血,其中O型基因作为隐性基因不表达抗原特性。这种遗传机制解释了为何A型血父母可能生育O型血子女,而O型血父母则无法传递A或B型基因。

Rh血型系统的叠加则赋予A型血更精细的分类标准。A+型血液意味着红细胞表面同时存在A抗原和D抗原(Rh阳性),这种双重抗原系统使得A+型血在全球人口中占比约34%,但在不同地域呈现显著差异。例如挪威人群中A型占比高达47%,而中国A型血比例约为27%。这种分布差异与人类迁徙过程中的基因漂变、自然选择压力密切相关,部分研究认为A型抗原可能与特定病原体抵抗力存在演化关联。

生命通道中的双刃剑

在临床输血领域,A+型血液具有特殊的医学价值。作为ABO系统中的"有限供体",A+型血可安全输注给同型及AB+型患者,但需严格避免Rh阴性受体的溶血风险。这种输血相容性源于A抗原与抗B抗体的免疫特性,当异型血液相遇时,抗体-抗原反应会引发致命的凝血效应。

近年来,东南大学吴国球团队在《实验血液学与肿瘤学》发表的突破性研究,通过肠道细菌来源的FpGalNAcDeAc和FpGalNase酶,成功将A型红细胞转化为通用型O型血。这项技术使A+型血液利用率提升400%,其5分钟内完成99%抗原清除的效率,为血库资源优化开辟了新路径。但研究者同时强调,酶处理可能改变红细胞膜特性,需进一步评估长期储存稳定性。

疾病谱系中的红色预警

大规模流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的显著关联。美国马里兰大学对60万人的荟萃分析显示,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高18%,可能与血小板聚集性增强、纤维蛋白原水平较高有关。上海交通大学长达25年的追踪研究则发现,A型血人群胃癌发病率比B型血高25%,结直肠癌风险增加22%,这种易感性可能与消化道黏膜抗原-菌群互作机制相关。

在心血管领域,A型血人群冠心病发病率较O型血高5%,其机制涉及LDL胆固醇代谢差异。法国巴黎南大学的研究进一步发现,A型血携带者的凝血因子Ⅷ浓度比O型血高30%,这种促凝状态可能加剧血栓形成。但学者普遍强调,这些风险增幅均在可干预范围内,健康生活方式可有效抵消遗传易感性。

生命科学的未来图景

随着基因编辑技术的成熟,血型转化已从理论走向实践。东南大学团队建立的冷冻电镜技术,首次解析出血型转化酶的三维结构,为精准调控抗原表达奠定基础。这种技术突破不仅可能解决血源短缺问题,更为器官移植中的血型屏障消除提供新思路。

在个性化医疗领域,基于血型的疾病预防策略正在形成。针对A型血人群,临床建议加强胃肠镜筛查频率,监测凝血功能指标,并通过膳食调控降低幽门螺杆菌感染风险。未来研究或将揭示血型基因与其他疾病相关基因的互作网络,推动预防医学进入"基因型-表型"精准干预的新纪元。

生命编码的启示与展望

从1900年兰德施泰纳发现ABO血型系统,到当代基因编辑技术改写红细胞抗原,人类对A型血的认知历程折射出生命科学的巨大跨越。现有证据表明,血型既是遗传馈赠的生命印记,也是健康管理的生物路标。在充分认识其医学意义的我们更应警惕血型决定论的认知偏差——正如中科院学者指出,血型相关风险系数多在1.2-1.5之间,远低于吸烟、肥胖等可控因素。未来研究需在分子机制层面深化血型-疾病关联解析,同时发展基于血型特征的个性化健康管理模型,让这组传承万年的遗传密码,真正成为守护人类健康的基因钥匙。